Для того чтобы получить преимущество в вооружении над противником, государства готовы тратить любые суммы. Даже если выдвигаются идеи, которые на первый взгляд выглядят как чистая фантастика. Срабатывает принцип: «а что если вдруг получится нечто и правда дельное?» Однако в большинстве случаев деньги оказываются потраченными зря.

Как, например, вышло с знаменитым Царь-танком Николая Лебеденко, построенным в 1915 году. Боевая машина весом 60 тонн внешне выглядела как детский трёхколёсный велосипед, имея по бокам башни стальные обручи-катки диаметром 9 метров. По задумке автора ими танк должен был давить непроходимые для пехоты немецкие проволочные заграждения.

Макет Царь-танка Лебеденко лично представил Николаю Второму. По воспоминаниям придворных, царь и инженер полчаса «аки дети малые» ползали по полу, гоняя модель, после чего самодержец выделил на постройку танка 210 тыс. рублей. Однако до фронта Царь-танк так и не доехал. Довольно скоро выяснилось очевидное: немцы просто не дадут неповоротливой машине подъехать, легко отстрелив гигантские колёса из орудий.

И взлетит, и поплавает

В Стране Советов денег на разработку нового оружия не жалели вовсе. Проекты поддерживались любые. Танк-самолёт? Интересно. Подводная лодка, умеющая взмывать в воздух?

Отлично, давайте пробовать!

Идею летающей субмарины выдвинул в 1934 году морской инженер Борис Ушаков. Согласно его задумке самолёт сначала садился на воду, затем уходил на глубину, тайно проникал во вражеский порт, производил пуск торпеды, выныривал и улетал. Для этого моторы и приборы задраивались герметичными щитками, после чего кабина заполнялась водой, а экипаж из трёх человек переходил в специальный отсек, откуда вёл наблюдение через перископ.

Отзыв научной комиссии оказался благожелательным – проект Ушакова сочли достойным «безусловной реализации». Работы велись в течение четырёх лет, после чего научно-исследовательский военный комитет РККА постановил свернуть проект. Причина была названа простая: по плану странный гибрид должен был летать со скоростью 100 километров в час, а ходить под водой – не быстрее 3 узлов. Таким образом она оказывалась уязвима и для противолодочных кораблей, и для истребителей. И какой смысл тратить деньги на постройку заведомо бесполезной машины?

На один выстрел

Холодная война заставила СССР пополнить арсеналы. Теперь на первый план вышло новое оружие – атомное. Бомбардировка Хиросимы и Нагасаки ясно продемонстрировала, что могут сделать всего лишь две ядерные бомбы. В итоге в Пентагоне задумались: а если сделать атомную начинку для артиллерийского снаряда? Так в 1952 году появилась специальная пушка Т131. «Атомная Энни» стреляла на 29 километров и, как считалось, могла заменить пару артдивизионов большой мощности.

Не отреагировать на это в СССР, естественно, не могли. Ответ заносчивым американцам в Кремле подготовили симметричный. Кировскому заводу и Коломенскому специальному КБ машиностроения было поручено в кратчайшие сроки изготовить пушку – лучшую во всех отношениях.

В 1955 году советские конструкторы ещё хорошо помнили, как следует поступать, если партия говорит «надо». Всего полтора года потребовалось для создания уникальной установки, получившей название 2Б1 «Ока». Американская пушка имела перед ней весьма бледный вид. «Энни» перевозили по частям на двух грузовиках, каждый раз собирая и разбирая. «Ока» передвигалась сама на гусеничном ходу. Калибр «Энни» составлял 280 миллиметров – советская установка, представляющая собой даже не орудие, а миномёт, имела калибр в 420 миллиметров. Ствол длиной в 20 метров посылал ядерный снаряд весом в 750 килограммов почти на полсотни километров.

К чему приведёт применение тактического ядерного оружия

А конструкция зарядного механизма, позволяющая производить выстрел каждые пять минут, гарантировала, что где-то за четверть часа от вражеской пехотной бригады останутся одни воспоминания.

Новое оружие вызвало такую гордость, что в Кремле даже наплевали на традиционную секретность. 7 ноября 1957 года четыре «Оки» проехали в ходе военного парада по Красной площади. Наблюдавшие за парадом американцы поначалу даже предположили, что это, должно быть, бутафория. Калибр орудий линкора «Миссури» составляет всего 406 миллиметров, а тут 420! Что смогут сделать эти монстры на поле боя?

На самом деле американцы ошибались несильно. Формально «Ока» и в самом деле могла устроить новую Хиросиму, но – только один раз. Как вспоминали очевидцы, отдача при стрельбе имела такую чудовищную силу, что даже коробка передач срывалась с креплений, а двигатель выходил из строя. Таким образом «Ока» просто разрушала сама себя, и её постоянно приходилось ремонтировать. Проблемой оказывалось и передвижение установки – из-за большой массы гусениц хватало всего километров на 20, после чего их приходилось менять.

В результате пришло понимание, что в условиях реальной войны «Ока» может просто не доехать до позиции, а если и доедет, то после первого же выстрела её, потерявшую возможность двигаться, обнаружат и уничтожат. И зачем в таком случае тратить гигантские деньги на строительство атомных миномётов, тем более что баллистические ракеты могут нести ядерную боеголовку на куда более дальнее расстояние? Так, в мае 1961 года шесть систем атомной артиллерии в последний раз проехали по Красной площади, а уже в конце июля 2-й артполк резерва Верховного главнокомандующего был расформирован.

На четырёх вместо двух

Практически одновременно с «Окой» советские инженеры запустили ещё один проект. На этот раз речь шла о создании нового танка. Советская армия действительно нуждалась в современной боевой машине – имеющиеся образцы тяжёлых танков ИС-2 и ИС-3 к тому времени безнадёжно устарели, ИС-4 стоил запредельно дорого и не отличался надёжностью, а Т-10 проигрывал американским и британским аналогам по уровню бронезащиты. Так, в 1956 году Главное бронетанковое управление Минобороны объявило конкурс на создание нового танка. Согласно выдвинутым требованиям он должен был иметь лучшую в мире броню, мощную пушку, вообще быть самым лучшим в мире, чтобы гарантированно поражать вражеские машины.

Спустя год ленинградский Кировский завод представил свою разработку. Если верить дошедшим до нас воспоминаниям, при виде танка, получившего рабочее название «Объект 279», генералы из Минобороны впали в прострацию. Представленные в документах характеристики, безусловно, поражали воображение.

Фактическая толщина брони доходила до 269 миллиметров в лобовой части корпуса и до 305 миллиметров в башенном передке. Под стать была и бортовая броня – 182 миллиметра. Выходило, что ни из одного имеющегося в мире танкового орудия поразить «Объект 279» вообще нельзя.

Но форма! При взгляде хоть спереди, хоть сбоку танк был больше похож на поставленное на гусеницы блюдце. Именно эта приплюснутая форма во многом и обеспечивала максимальную толщину брони. И именно такой она и могла быть, учитывая главную фишку нового танка.

Вместо двух гусениц у него было сразу четыре, располагавшихся под всей площадью брюха. «Это… зачем?» – помолчав, спросила комиссия. «Надо», – объяснили конструкторы. «Объект 279» – это не просто танк, а специально построенный для участия в ядерной войне, на самом переднем её крае. После атомной бомбардировки от дорог ничего не останется, а четыре гусеницы позволят проехать по любому бездорожью.

И вообще, какие претензии? Вот вам 130-миллиметровая пушка, вот самая толстая в мире броня, вот ночной прицел, вот полуавтоматическая система заряжания. Хотели лучший танк? Получите.

Выходило, что и правда – лучше не придумать. Однако из-за оригинальной формы свободное пространство внутри танка сжалось до размера банки шпрот, ну да ничего, экипаж потерпит. Надо скорее проводить полевые испытания и запускать машину в серию.

Говорят, у знаменитого оружейного конструктора Сергея Непобедимого была любимая поговорка: «Железку не обманешь». В том смысле, что на бумаге может получаться как угодно хорошо, а вот в натуре все недостатки всплывут обязательно. Так и вышло. «Объект 279» отлично стрелял и в целом хорошо ездил. Но при этом он оказался неповоротливым, как черепаха, и, что самое главное, его ходовая часть почти не подлежала ремонту в полевых условиях – четырёхгусеничная машина не только требовала больших затрат при производстве, но ещё нуждалась в особо сложном обслуживании. В итоге на «Объекте 279» пришлось поставить крест, а потраченные на его разработку деньги, как и в других случаях, списать в убыток.

Источник: versia.ru

Толщина брони подводной лодки

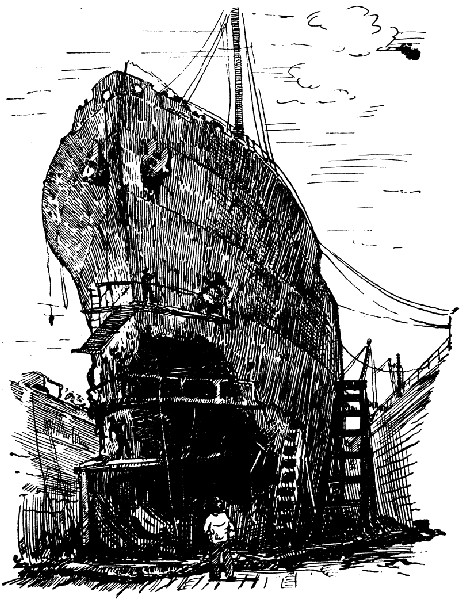

Тралы и тральщики — все это активные средства борьбы с угрозой подводного удара.

Но ведь далеко не во всех случаях можно пользоваться тралами. У берегов противника, например, там, где минные заграждения бдительно охраняются, тральщики или вовсе бессильны (если мины донные), или просто не могут приблизиться.

Кроме того, даже на протраленных фарватерах или районах могут оказаться оставшиеся мины.

И, наконец, удар под водой может быть нанесен торпедой, выпущенной подводной лодкой или другим кораблем, сброшенной с самолета. Как защититься от уже нанесенного подводного удара, который не удалось отвести?

Можно ли защититься от уже нанесенного удара и добиться того, чтобы пораженный миной или торпедой корабль не пошел ко дну, а остался бы на плаву, не потерял бы боеспособности?

Оказывается, можно. Англичане потопили германский линейный корабль «Бисмарк» огнем артиллерии своих крейсеров. Но до этого в линкор попало пять торпед. Их удары нанесли «Бисмарку» пять больших пробоин. И все же корабль держался на воде и даже сохранил некоторую скорость хода.

Что же защищает корабли от уже нанесенного подводного удара?

Конечно, нельзя и думать о надежной стальной броне — ни один корабль не выдержал бы добавочной огромной тяжести толстых стальных плит.

Значит, нужно каким-нибудь другим способом защитить корабль под водой. Для этого прежде всего нужно знать, как действует на корпус корабля удар мины или торпеды.

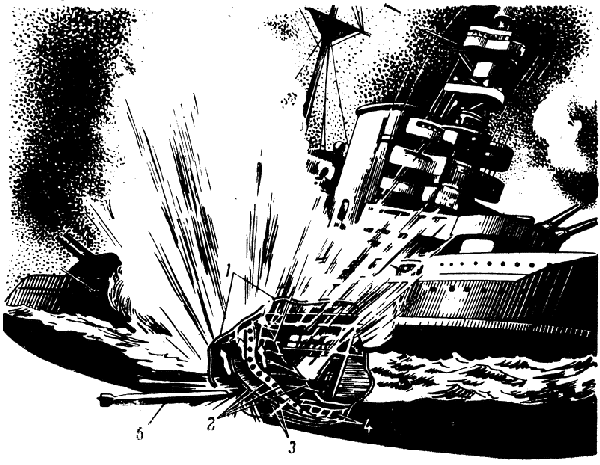

Мина или торпеда взорвалась. Это значит, что весь ее заряд, до 300 килограммов (и больше) сильнейшего взрывчатого вещества, сгорел, превратился в газы, сжатые оболочкой. Газы разрывают оболочку, вырываются наружу во все стороны, в том числе и в сторону пораженного корабля. На пути они встретят воду, начнут ее сжимать. Но вода не сжимается.

Поэтому именно корпус корабля получит мгновенный удар, словно молот из газа и воды внезапно обрушился на днище или подводную часть борта.

Этот удар пробивает насквозь, ломает, кромсает обшивку корабля. Получается пробоина размером до 80 квадратных метров. Легко можно себе представить, какая огромная масса воды вливается через такое отверстие. Подсчитано, что на глубине в 6 метров через отверстие в один квадратный метр в одну секунду поступает немного меньше одиннадцати тонн воды.

Значит, через всю площадь отверстия вольется почти 900 тонн. Это в одну только секунду, а в одну минуту больше 50 000 тонн. Если во-время не преградить доступ воде, корабль быстро пойдет ко дну.

Итак, борт или днище корабля пробиты. Вода устремилась в пробоину. А куда же девался газо-водяной молот? Может быть газы и вода, из которых образовалось это мощное оружие, расширились, разошлись в разные стороны — молот разбился? Оказывается, нет, они еще не успели расшириться и потерять свою страшную силу.

Молот вламывается дальше сквозь отверстие и сокрушает все на своем пути: если на этом пути ему встретятся жизненные части корабля, он разобьет их, сметет, уничтожит.

Но как велик путь молота, на какое расстояние от центра взрыва хватит его силы? Боевая практика и опытные взрывы показали, что сила газо-водяного молота опасна на значительном расстоянии. Она быстро выдыхается, гораздо быстрее, чем растет расстояние от центра взрыва.

Тогда и решили так строить корабли, чтобы жизненные части были подальше от бортов и днища, вне досягаемости для страшного молота. И кроме того, на его пути ставят препятствия; эти препятствия преграждают путь газам и воде, защищают корабль от потопления и повреждений и в то же время так устраиваются, чтобы сила газо-водяного молота поскорее выдыхалась, истощалась. Для этих препятствий нужно много места по ширине корабля. Поэтому только очень крупные корабли строятся так, чтобы в подводной части их защищала своего рода подводная броня.

Пробоина от удара, нанесенного торпедой в носовую часть корабля

Идея устройства подводной брони зародилась в русском флоте. Еще в семидесятых годах прошлого столетия произошел взрыв мины на одной из «поповок» — так назывались два броненосца, построенные по проекту адмирала Попова и отличавшиеся круглыми очертаниями.

Комиссия, которой было поручено обследование этого случая, обратила внимание на одну странность: вся сила взрыва мины, расположенной у днища корабля, оказалась направленной кверху и в стороны. Этот факт был отмечен и как будто впоследствии забыт.

Но перед самым началом первой мировой войны русский корабельный инженер Р. Р. Свирский заинтересовался странным явлением при взрыве на «поповке», занялся его исследованием. В результате своих работ он и пришел к мысли о подводной броне в виде промежуточных камер, отдаляющих центр взрыва от жизненных частей корабля и ослабляющих силу удара по переборкам. Свирский подробно разработал и предложил свой проект подводной защиты, кораблей от минно-торпедных ударов, но и на этот раз, как и во многих других случаях, талантливая работа русского инженера завязла в бюрократических топях царских канцелярий. А через несколько лет подводная броня появилась на английских боевых кораблях как надежная защита от нанесенного подводного удара. Какая же это броня?

Прежде всего это обшивка борта — тонкие листы высококачественной стали.

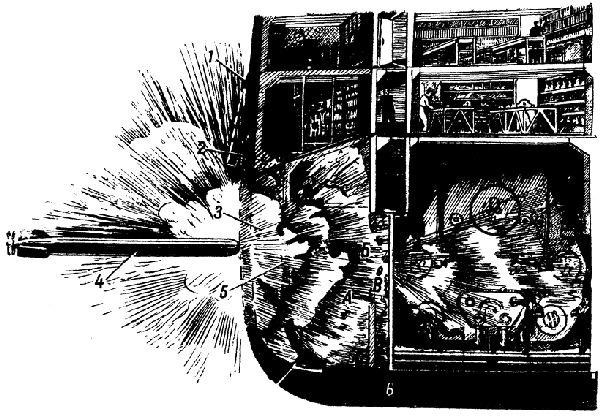

Затем следует воздушное пространство. Здесь смесь из газов и воды свободно расширяется и теряет часть своей силы. Но все же сохранившейся силы еще будет достаточно, чтобы разрушить переборку, которая отделяет воздушное пространство от внутренних помещений корабля. С меньшей силой молот вломится дальше и… попадет в следующую камеру.

Здесь уже не воздух, а вода, нефть, губчатая резина, пробка, целлюлоза. Новая камера отделена от следующих помещений броневой переборкой толщиной в 37–50 миллиметров.

Торпеда нанесла свой удар по подводной защите корабля. Вся сила взрыва распространяется вверх и в сторону защитных устройств корабля. На рисунке показано (стрелками), как происходит прорыв газо-водяного молота сквозь противоминное утолщение и защитные переборки 1 — броневой пояс корабля; 2 — утолщение и защитные переборки; 3, 4 — помещения, наполненные водой или нефтью; 5 — торпеда, нанесшая свой удар на 4–6 м ниже ватерлинии

Уменьшившаяся сила газо-водяного молота почти полностью расходуется на преодоление «начинки» второй камеры. К броневой переборке прорывается только небольшой ее остаток. Но так велика начальная сила молота, что и этот остаток еще достаточно могуч, чтобы сокрушить вторую переборку. Поэтому ее изготовляют из особенной упругой стали. Когда остаток силы «молота» давит на броневую переборку, она способна прогибаться, выпучиваться, но не дает трещин, не пропускает воду, останавливает ее.

Может все же случиться, что и броневая переборка не выдержит и даст течь. Тогда на пути воды вырастет легкая переборка, которая остановит воду, задержит ее, не даст проникнуть дальше. Если же и эта переборка окажется неплотной и через нее пройдет вода, она попадет в последнюю камеру. Отсюда насосы быстро выкачивают воду, выгоняют ее.

В последние два десятилетия, чтобы еще больше отдалить центр взрыва от жизненных частей корабля, на борту ниже ватерлинии стали устраивать особые выпуклые наделки. Они как бы торчат по бокам корабля и внутри разделены водонепроницаемыми переборками на отделения. Эти отделения заполнены воздухом или водой. Когда в корабль попадает торпеда или у борта взрывается мина, наделка на 2 метра отдаляет центр взрыва от корпуса и ослабляет его разрушительную силу.

Все перечисленные камеры и переборки, сталь, воздух, вода, нефть, губчатая резина и другие материалы, — все это образует подводную защиту корабля, его подводную «броню». Толщина этой брони доходит до восьми метров. Она настолько хорошо защищает линейный корабль, что одна мина или торпеда не может нанести ему смертельной раны или даже лишить его боеспособности. Нужно несколько подводных ударов, чтобы потопить или вывести из строя современный линкор. Может случиться, что даже несколько таких ударов не потопят линкор, а только лишат его скорости, управления и тем самым помогут преследующим кораблям нагнать плавающую крепость и добить ее.

Подводная защита все же не всегда спасает корабль от глубоких пробоин. Через эти пробоины, если они ниже ватерлинии, тысячи тонн воды могут распространиться по всему кораблю, перегрузить его. Корабль потеряет пловучесть и пойдет ко дну. Значит нужны еще новые преграды. Их нужно разместить за броней и подводной защитой и сделать это так, чтобы вода не могла разливаться ни по длине, ни по ширине корабля.

Делается это следующим образом. Вдоль и поперек корпуса от днища до палуб устроены огромные переборки, разделяющие пространство в корпусе на отделения-отсеки. Переборки эти водонепроницаемы. Если вода проникнет в один из отсеков, она не распространится дальше по кораблю.

Так строят не только очень большие корабли (линкоры, крупные авианосцы, тяжелые крейсера), но и легкие крейсера, эсминцы, подводные лодки. Поэтому при подводном ударе в образовавшуюся в корпусе корабля пробоину попадает сравнительно небольшое количество воды, ее можно выкачать насосами после заделки пробоины. Отсеков на корабле много, все они водонепроницаемы: двери и люки, соединяющие их между собой, так устроены, что не пропустят воды.

Путь газо-водяного молота к жизненным частям корабля. На рисунке показан поперечный разрез линкора в том месте, куда нанесен торпедный удар 1 — главный броневой пояс корабля; 2 — броневая палуба; 3 — воздушное пространство за обшивкой, на продолжении которого расходуется часть силы удара; 4 — торпеда; 5 — внешняя переборка нефтяных цистерн: A — нефть на пути газо-водяного молота ослабляет силу удара; Б — переборка, предохраняющая жизненные части корабля от осколков, если разрушена наружная переборка нефтяной цистерны; В — последняя воздушная камера, поглощающая остаток силы удара газо-водяного молота; 6 — нефть между двумя днищами корабля — защита на тот случай, если мина или торпеда нанесет свой удар снизу

Теперь, когда мы знаем, как устроена подводная защита корабля, разрежем его по поперечной вертикальной плоскости в самой середине. Мы увидим, что котлы и турбины линкора, источники энергии его движения и боеспособности, находятся в центре. Дальше по направлению к бортам расположились камеры с нефтью, затем система переборок и подводной защиты и, наконец, противоминные наделки, их еще называют «булями» или «блистерами». Дно корабля делается двойным, а иногда и тройным. Вот почему так трудно потопить линейный корабль подводным ударом.

Подводная броня защищает корабль от попавшей в него торпеды. Она как бы ослабляет силу нанесенного удара, делает его менее опасным, менее гибельным. Еще лучше было бы остановить, задержать торпеду, прежде чем она взорвется у борта корабля. В этом случае торпеда или вовсе не взорвется, если не сработает ни один из ее взрывателей, или взрыв произойдет настолько далеко от борта, что корабль вовсе не пострадает или отделается незначительными, легко исправимыми повреждениями.

Все это понимали моряки уже в первые десятилетия после появления торпеды. Еще в те времена додумались до защиты кораблей под водой своего рода кольчугой из стальных колец, противоторпедной сетью. Такою сетью окружали корабль под водой. В те времена, при малочувствительных взрывателях, торпеды застревали в кольцах сетей и большей частью не взрывались. Все же такая защита годилась только на стоянках.

Подводная кольчуга хорошо служила кораблям, но минеры очень скоро усилили свое новое оружие — торпеду — специальными ножами-резаками для прорезания сетей. Можно было, конечно, сделать толще кольца сетей, но это еще больше усложнило бы и без того большую возню с сетями.

Поэтому вскоре отказались от противоторпедных сетей на корабле, а вместе с ними исчезли и прорезатели сетей в торпедах. В наши дни подводная кольчуга для защиты от торпед возродилась. Она ставится вокруг корабля на некотором расстоянии от него и образует как бы стены под водой. Именно такие подводные защитные стены из сетей охраняли «Тирпиц» от торпед в бухте Ко-фиорда.

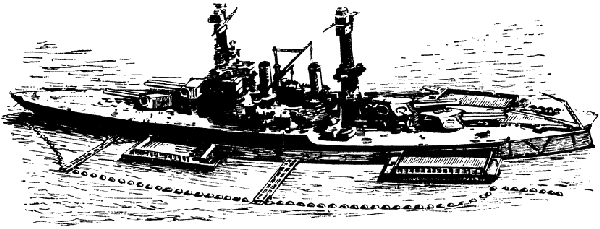

Линкор в сетевом противоторпедном ограждении

Противоторпедная сеть изготовлена из стального троса. Диаметр ячейки сети немного меньше диаметра торпед, против которых она выставлена. Противоторпедная сетевая стена не очень длинна, она не всегда спускается до самого дна, как те сети, которые защищают проходы к местам якорных стоянок кораблей. Вот почему подводные лодки-лилипуты сумели все же проникнуть сквозь сети, защищавшие «Тирпиц».

Чтобы сети не тонули, их поддерживают с поверхности поплавки, а чтобы их не уносило, чтобы они стояли стеной перед кораблем, их удерживают на месте якоря.

Источник: www.xliby.ru