Материал позволит рассмотреть особенности строения и функционирования животных тканей, сравнить между собой различные типы тканей.

Стегний Светлана Юрьевна, преподаватель Луганского ВПУ№47

Описание разработки

Цели урока:

рассмотреть особенности строения и функционирования животных тканей; сравнить между собой различные типы тканей.

Ход урока.

I. Организационный этап.

Постановка цели урока в связи с прошедшие темой. Беседа с классом.

II. Актуализация опорных знаний и мотивация учебной деятельности.

На слайде презентации записаны термины, которые были изучены на предыдущих уроках. Ученики отвечают по очереди, которая устанавливается ими – первого ученика спрашивает учитель, при правильном ответе он спрашивает одного из своих одногрупников и т. д., при этом они передают рефлексивный мяч, которым можно массажировать ладони, таким образом активируя рецепторы.

Термины и понятия:

ІІІ. Изучение нового материалла.

1. Выяснение понятия, что такое ткань.

How to Make Yarn Heart ❤️ Easy Pom Pom Heart Making Idea with Fork ❤️ Amazing Valentine’s Day Crafts

В ходе фронтальной беседы устанавливается определение ткани, типы тканей растений, которые мы проходили на прошлом уроке.

2. Объяснение темы с одновременным заполнением таблицы. Используя материал презентации, устанавливаем особенности тканей животных. Свои выводы записываем в таблицу

Рассказ учителя с одновременным заполнением таблицы.

В организме животных выделяют четыре вида тканей:

1) Эпителиальные ткани (эпителий)

покрывает тело, выстилает его полости и полости внутренних органов. Эпителий выполняет покрывающую и защитную функции, поэтому в эпителиальных тканях мало межклеточного вещества и клетки плотно прилегают друг к другу. Клетки эпителия расположены на базальной мембране – тонком слое межклеточного вещества. Через которую клетки эпителия питаются.

2) Соединительные ткани.

разнообразна по строению, в ней много многоклеточного вещества. Основные функции — питательная и опорная.

3) Мышечные ткани.

образована мышечными волокнами, в цитоплазме которых есть очень тонкие нитки (миофибриллы), которые могут сокращаться. Благодаря этому эти ткани характеризуются способностью к сокращению в ответ на возбуждение – поступление нервного импульса.

4) Нервная ткань.

Способна на возбуждение в ответ на воздействия определённых факторов и его проведению в организме. В ней возникают нервные импульсы электрической природы: они перемещаются по нервным волокнам от рецепторов к центральной нервной системе и от центральной нервной системы к рабочим органам.

Состоит из нервных клеток – нейронов и нейроглий, которые образуют нервную систему.

IV Обобщение, систематизация и контроль знаний и умений учащихся.

Работа с тестами:

Ученики выполняют краткий тест, посвященный тканям. Работа в парах или индивидуально по желанию ученика. Ответы выводим на слайд презентации, так как здесь задача не столь выявление тех, кто на отлично усвоил тему, а тех у кого есть трудности и кому нужна индивидуальная консультация учителя или консультанта.

SCP-2295 Заменил Мою Кожу На Ткань

V. Рефлексия, подведение итогов.

Используем прием «Ваше мнение». Ученики отвечают на вопросы устно, давая своеобразную оценку своей деятельности или возможно достижению своих одноклассников.

Какие эмоции вызвал у вас урок?

Какие на ваш взгляд были наиболее интересные моменты урока?

Кто из одноклассников на ваш взгляд сегодня на уроке показал, что имеет солидный багаж знаний по биологии?

Что из изученного на уроке вам показалось удивительным и увлекательным?

Что бы еще вы хотели бы узнать по данной теме?

VІ. Домашнее задание

п. 42 стр. 255-263.

подготовиться к самостоятельной работе по данной теме. Ответить письменно на вопрос №3 в конце параграфа

Тесты «Ткани животных».

Часть А. Внимательно портите вопросы и выберите один верный ответ.

1. Какая ткань характеризуется тем, что ее клетки имеют неправильную звездчатую форму?

3. Мышечная гладкая

2. Какая из тканей обеспечивает движение жевательных мышц жвачных животных при пережевывании пищи во рту?

1. Мышечная поперечно-полосатая

3. Мышечная гладкая

3. Выберите черты строения соединительной ткани:

1. Хорошо развитое межклеточное вещество.

2. Клетки расположены тесно и плотно друг к другу.

3. Клетки имеют несколько ядер и множество митохондрий.

4. Ткань образована вытянутыми клетками с палочковидными ядрами.

4. Какая из функций только характерна для нервной ткани:

1. Сократимость и возбудимость

2. Перенос веществ

3. Возбудимость и проводимость

5. Какая ткань образует кости животных?

1. Мышечная гладкая

6. Единицей, какой ткани является нейрон?

8. На основе, каких признаков можно клетки объединить в одну ткань?

1. На основе сходства строения

2. По общей функции

3. По общему биохимическому составу

4. По всем перечисленным признакам

9. Установите соответствие между типом ткани и ее особенностью. Ответ оформите в виде таблицы.

1. Тесное расположение клеток А. Эпителиальная

2. Хорошо развитое межклеточное вещество Б. Мышечная

3. Клетки веретеновидной формы В. Соединительная

4. Клетки имеют звездчатую форму Г. Нервная

5. Клетки имеют отростки разной длины

6. Клетки многоядерные, имею продольное и поперечное сечение.

10. Установите соответствие между разновидностью ткани или органа и их принадлежностью к определенной группе тканей. Ответ оформите в виде таблицы.

1. Кровь собаки А. Эпителиальная

2. Эпителий кожи лягушки Б. Нервная

3. Головной мозг шимпанзе В. Соединительная

4. Мышцы гепарда Г. Мышечная

5. Хрящи костей ящерицы

6. Сердце медведя

-80%

Источник: videouroki.net

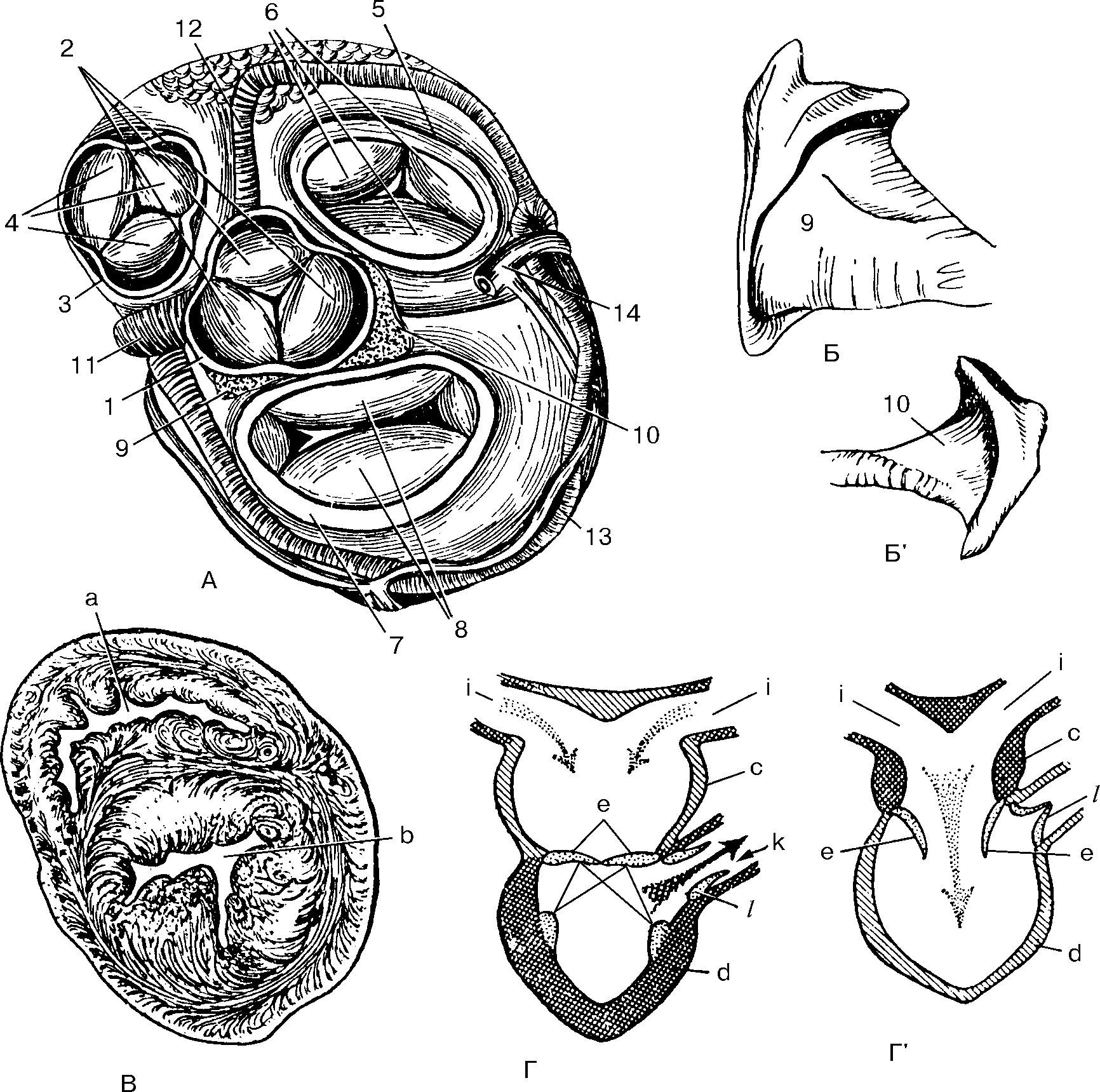

Строение сердца

Сердце – cor. (гр. kardia 1 ) – полый, конусообразной формы, мышечный орган, обеспечи- вающий непрерывный ток крови по замкнутой системе кровеносных сосудов.

ПрЕдСЕрдИя (правое и левое) – atrium cordis dextrum et sinistrum – располагаются в осно- вании сердца (рис. 87 – 90). друг от друга они отделены межпредсердной перегородкой, а от желудочков – предсердно-желудочковой. В последней имеются соответствующие предсердно- желудочковые отверстия.

В каждом предсердии выделяется слепое выпячивание – ушко пред- сердия (auricula atrii). ушки предсердий имеют треугольную форму с характерной ребристо- стью на свободном крае. На внутренней поверхности ушек хорошо выражены гребешковые мышцы (mm. pectinati).

В правом предсердии у места впадения краниальной и каудальной полых вен находится синус полых вен (sinus venarum cavarum). Последний от собственной полости предсердия сна- ружи отделен пограничным желобом (sulcus terminalis), которому на внутренней поверхности соответствует пограничный гребень (crista terminalis). C внутренней поверхности на дне синуса видны устья полых вен (ostium venae cavae cranialis et caudalis), разделенных мысом, или меж- венозным бугорком (tuberculum intervenosus). В устье каудальной полой вены находится соб- ственный клапан (valvula venae cavae caudalis). Межвенозный бугорок при сокращении стенки правого предсердия приближает устья полых вен к предсердно-желудочковому отверстию и тем самым предотвращает возможность завихрения двух встречных венозных потоков.

у плодов в направлении крови из полых вен в сторону овального отверстия, а через него в левое предсердие большую роль играет пограничный гребень. Со стороны левого предсер- дия овальное отверстие (for. ovale) имеет собственный клапан (valvula foraminis ovalis), препят- ствующий возвращению крови из левого предсердия в правое. После рождения этот клапан своими краями прирастает к краям овального отверстия, от которого у взрослых животных со стороны правого предсердия сохраняется лишь овальная ямка (fossa ovalis) с выраженным во- круг нее валиковидным утолщением (limbus fossae ovalis).

у взрослых животных рядом с овальном ямкой и устьем каудальной полой вены находит- ся венечный синус (sinus coronarius), в который открывается устье большой сердечной вены (v. cordis magna) (рис. 87 Б, 89 а).

Венечный синус имеет собственный клапан (valvula sinus coronarii), препятствующий воз- вращению венозной крови из полости предсердия после его сокращения. рядом с венечным синусом в стенке предсердия находятся несколько отверстий малых сердечных вен (foramina venarum minimarum).

левое предсердие по своему строению имеет много общего с правым предсердием. В его дорсальную стенку впадают легочные вены, количество которых у различных видов животных может быть от 5 до 8 (чаще 7). Их устья (ostia venarum pulmonalium) образуют три расширения – центральное, с отверстиями двух крупных вен, передне-левое – с одним и передне-правое – с двумя-пятью венозными отверстиями.

ЖЕлудОЧКИ (правое и левое) – ventriculus cordis dexter ei sinister – составляют большую часть сердца. Межжелудочковая перегородка, разделяющая желудочки, неровная. Своей вы- пуклой стороной она сильно вдается в полость правого, а вогнутой – обращена в сторону ле- вого желудочка. Поэтому на поперечном срезе полость левого желудочка имеет округлую, а правого – полулунную форму (рис. 89 В).

Внутренняя поверхность стенки желудочков, как и у предсердий, неровная. Однако здесь мышечные перекладины проходят не параллельно, а образуют сложное переплетение, нося- щее название мясных перекладин (trabeculae carneae), которые наиболее выражены на боковых

1 Отсюда Kardiologia – наука о сердце.

Рисунок 86 – Топография сердца с отходящими сосудами у собаки (а) и лошади (Б):

1 – аорта; 2 – легочный ствол; 3 – плечеголовной ствол; 4 – левая и 4′ – правая подключичные артерии (а.); 5 – ствол общих сонных а.; 6 – общие сонные а.; 7 – позвоночная а.; 8 – реберношейный ствол; 9 – дорсаль ная лопаточная а.; 10 – глубокая шейная а.; 11 – грудная позвоночная а; 11′ – наивысшая межреберная а.; 12 – дорсальные межреберные а.; 13 – внутренняя грудная а.; 14 – поверхностная шейная а.; 15 – подмы шечная а.; 16 – наружная грудная а. 17 – вентральные межреберные а.; 18 – краниальная полая вена; 19 – легочные вены; а – правое и b – левое ушки сердца; с – верхушка сердца; d – первое ребро; е – 8е ребро

стенках и у верхушки сердца. В средних отделах полости желудочка отдельные трабекулы со- единяют боковую стенку с межжелудочковой перегородкой (рис. 90 В, Г). В левом желудочке они короткие и тонкие, а в правом имеется лишь одна, но очень мощная перегородкокраевая перекладина (trabecula septomarginalis).

Эти перекладины предохраняют стенки желудочков от чрезмерного растяжения и способствуют более полному выжиманию крови в артериальные сосуды. Часть перекладин приобретает конусовидную форму и служит местом прикрепления сухожильных струн створок предсердно-желудочковых клапанов. Это так называемые соско- вые мышцы (mm. papillares).

Их число, как правило, соответствует числу створок предсердно- желудочковых клапанов. В правом желудочке их три – большая, малая и подартериальная (mm. papillares subauricularis et subatrialis), а в левом две – подушковая и подпредсердная (mm. papillares subauricularis et subatrialis). Все они способствуют надежному удержанию клапанов при сокра- щении стенок желудочков.

Полость правого желудочка по направлению ко входу в легочный ствол образует кону- сообразной формы углубление, на дне которого находится отверстие легочного ствола (ostium trunci pulmonalis), с одноименным клапаном (valva trunci pulmonalis).

В левом желудочке имеется входное отверстие в аорту (ostium aortae), которое прикрыто собственным клапаном (valva aortae).

ФИБрОЗНый СКЕлЕт СЕрдЦа. Вокруг предсердно-желудочковых отверстий и у входа как в аорту, так и в легочный ствол имеются фиброзные кольца (anuli fibrosi), служащие местом прикрепления сердечной мышцы и створок клапанов (рис. 89 а). Иногда фиброзные кольца с возрастом преобразуются в хрящевые образования. у входа в аорту в фиброзном кольце могут быть 2 – 3 сердечных хряща (cartilagines cordis), из которых левый хрящ находится в основа- нии левого аортального клапана, а правый – в основании каудального аортального клапана. у крупных жвачных вместо хрящей имеются 2 – 3 сердечных косточки (ossa cordis), из которых правая кость достигает длины 5 – 6 см, а левая – 3 см (рис. 89 Б, Б’).

КлаПаННый аППарат СЕрдЦа. ток крови в одном направлении обеспечивается клапанным аппаратом сердца, состоящим из атриовентрикулярных и полулунных клапанов (рис. 89 а, 90).

В правой половине сердца атриовентрикулярное отверстие закрывает правый предсердно- желудочковый (трехстворчатый) клапан (valva 1 atrioventricularis dextra /tricuspidalis/), который крепится 6 – 10 сухожильными струнами (chorda tendineae) к сосковым мышцам. Из трех ство- рок правого клапана одна прилежит к перегородке (cuspis septallis), а две других – к боковым стенкам, из которых передняя называется угловой (cuspis angularis), а задняя – пристеночной (cuspis parietalis). От каждой створки сухожильные струны отходят к двум сосковым мышцам, располагающимся в промежутках между створками. Из общего числа сосковых мышц две на- ходятся на перегородке (краниальная и каудальная) и одна на боковой стенке.

В левой половине сердца атриовентрикулярное отверстие закрывает левый предсердно- желудочковый, или двустворчатый (митральный) клапан (valva atrioventricularis sinistra,

s. bicuspidalis /mitralis/). Из двух створок этого клапана краниальная принадлежит перегородке (cuspis septalis), а каудальная – боковой стенке (cuspis parietalis). Каждая створка тремя-четырьмя сухожильными струнами прикрепляется к сосковым мышцам, которые в количестве двух рас- полагаются на боковых стенках желудочка.

В створках клапана имеется капиллярная сосудистая сеть, а в их основании еще и мышеч- ные волокна.

Кармашковые, или полулунные, клапаны (valvulae semilunares), в количестве трех находятся во входных отверстиях аорты и легочного ствола.

В аортальном клапане (valva aortae) из трех створок две (правая и левая) располагаются с каудальной поверхности (valvula semilunaris dextra et sinistra) и одна с краниальной поверхности у перегородки (valvula semilunaris septalis).

у жвачных правая и левая створки аортального клапана берут начало от сердечных косто-

1 термин «valva» обозначает весь клапан, а его части именуются или «valvula», или «cuspis» – cтворка, заслонка.

Рисунок 87 – Сердце собаки (а) и свиньи (Б):

А, Б – вид слева; А’, Б’ – вид справа. 1 – левое предсердие; 1′ – его сердечное ушко; 2 – правое предсердие; 2′ – его сердечное ушко; 3 – левый желудочек; 4 – правый желудочек; 5 – левая и 5′ – правая венечные бо розды; 6 – верхушка сердца; 7 – левая венечная артерия; 7′ – ее окружная ветвь; 7» – ее околоконусная меж желудочковая ветвь; 8 – большая сердечная вена (в.); 8′ – околоконусная межжелудочковая вена; 9 – правая венечная а., ее окружная ветвь; 9′ – ее подсинусная межжелудочковая ветвь; 10 – подсинусная межжелудоч ковая ветвь от левой венечной а.; 11 – средняя сердечная ветвь; 12 – дуга аорты; 13 – плечеголовной ствол; 14 – легочный ствол; 14′ – левые и 14» – правые легочные аа.; 15 – левая подключичная а.; 16 – краниальная и 17 – каудальная полые вв.; 18 – левые и 18′ – правые легочные вв.; 19 – правая и 19′ – левая непарные вв.; а – венечный синус; b – синус полых вен

В клапане легочного ствола (valva trunci pulmonalis) различают правый и левый полулун- ные клапаны (valvula semilunaris dextra et sinistra) и один промежуточный (valvula semilunaris intermedia), располагающийся каудально от двух предыдущих.

В центре свободного края каждого полулунного клапана находятся узелки (nodulivalvularum semilunarium), которые непостоянны (у собаки они имеются в 30% случаев, у свиньи – 20%, овцы – 70%, крупного рогатого скота – 50% и у лошади в 40% случаев). От узелков отходят складочки, образующие на клапане продольные углубления, или луночки (lunulae valvularum semilunarium), обеспечивающие более плотное смыкание створок клапана при обратном токе крови после расслабления мышечной стенки желудочков.

СтрОЕНИЕ СтЕНКИ СЕрдЦа. Стенки предсердий и желудочков сердца состоят из трех слоев: внутреннего – эндокарда, среднего – миокарда и наружного – эпикарда. Последний является висцеральным листком околосердечной сумки, или перикарда (рис. 92).

Внутренняя оболочка сердца, или эндокард, – endocardium – по своему происхождению соответствует стенке кровеносных сосудов. Он состоит из соединительнотканной основы, со- держащей большое количество эластических волокон и гладких мышечных клеток. С поверх- ности эндокард покрыт слоем эндотелиальных клеток, переходящих на внутреннюю поверх- ность кровеносных сосудов. Все клапаны сердца представляют собой складки (дубликатуры) эндокарда.

Мышечная оболочка сердца, или миокард, – myocardium – построена из особой сердечной исчерченной мышечной ткани, которая от скелетной исчерченной мышечной ткани отлича- ется рядом особенностей, в том числе и наличием вставочных перекладин между отдельными мышечными волокнами.

А – вид слева; Б – вид справа. 1 – сердечное ушко левого предсердия; 2 – сердечное ушко правого пред сердия; 3 – левый желудочек; 4 – правый желудочек; 5 – венечная борозда; 6 – верхушка сердца; 7 – окруж ная ветвь левой венечной артерии; 7′ – околоконусная межжелудочковая ветвь левой венечной артерии; 8 – большая сердечная вена; 9 – правая венечная артерия; 10 – подсинусная межжелудочковая ветвь левой венечной артерии; 11 – средняя сердечная вена; 12 – дуга аорты; 13 – плечеголовной ствол; 14 – легочный ствол; 15 – артериальная связка; 16 – краниальная полая вена; 17 – каудальная полая вена; 18 – легочные вены; 19 – левая непарная вена; а – подэпикардиальный жир

На предсердиях мышечные пучки располагаются в два слоя, из которых наружный слу- жит общим для обоих предсердий и имеет поперечное (по отношению к сердцу) направление мышечных пучков, а глубокий в каждом предсердии представлен продольными мышечными пучками. В области венозных отверстий мышечные пучки формируют сфинктерообразные переплетения.

Рисунок 89 – Фиброзный скелет и клапанный аппарат сердца коровы:

А – клапаны сердца на уровне предсердножелудочковой перегородки (предсердия удалены): 1 – фиброз ное кольцо аорты; 2 – клапан аорты; 3 – фиброзное кольцо легочного ствола; 4 – клапан легочного ствола; 5 – фиброзное кольцо правого предсердножелудочкого отверстия; 6 – трехстворчатый клапан; 7 – фиброз ное кольцо левого предсердножелудочкого отверстия; 8 – двустворчатый клапан; 9 – левая и 10 – правая сердечные косточки (Б, Б’); 11 – левая и 12 – правая венечные артерии; 13 – окружная артерия; 14 – большая вена сердца; В – состояние полостей желудочков при их систоле: а – полость правого желудочка; b – по лость левого желудочка; Г, Г’ – положение клапанов и состояние полостей сердца при их систоле и диастоле: Г – диастола предсердий и систола желудочков; Г’ – систола предсердий и диастола желудочков; а – по лость предсердия; b – полость желудочка; с – стенка предсердия; d – cтенка желудочка; е – предсердно желудочковый клапан; i – венозные сосуды; k – артериальный сосуд; l – полулунные клапаны

В стенке желудочков мышечные пучки образуют три основных слоя. Поверхностный слой в каждом желудочке начинается от фиброзного кольца предсердно-желудочкового отверстия. Направляясь косопродольно, мышечные пучки в области верхушки сердца делают петлеобраз- ный изгиб и переходят на стенку соседнего желудочка, где образуют глубокий слой мышечной оболочки. Мышечные пучки глубокого слоя заканчиваются на фиброзном кольце противо- положного предсердно-желудочкового отверстия. На верхушке сердца за счет петлеобразного изгиба и перехода мышечных пучков со стенки одного желудочка на другой образуется харак- терный завиток (vortex cordis).

Источник: studfile.net

Сердце

Се́рдце (лат. соr , греч. καρδιά ) — фиброзно-мышечный орган, обеспечивающий ток крови по кровеносным сосудам.

Этимология

Русское слово «сердце» восходит к праслав. *sьrdьko [1] , продолжающему пра-и.е. *ḱērd (от того же корня лит. širdìs , др.-греч. καρδία , лат. cor , англ. heart ) [2] .

Эволюционное развитие

Предпосылки появления сердца

Для небольших организмов нет проблемы с доставкой питательных веществ и удаления продуктов обмена из организма (достаточно скорости диффузии). Однако по мере увеличения размеров, возникает необходимость обеспечения всё возрастающих потребностей организма в процессах получения энергии и пищи и удаления израсходованного. В результате у примитивных организмов уже имеются так называемые «сердца», обеспечивающие необходимые функции. Далее, как и для всех гомологичных (сходных) органов, происходит уменьшение множества отсеков до двух (у человека, например, по два на каждый круг кровообращения).

Хордовые

Палеонтологические находки позволяют сказать, что примитивные хордовые уже имеют некое подобие сердца. Однако полноценный орган отмечают у рыб. Сердце здесь двухкамерное, появляется клапанный аппарат и сердечная сумка.

Земноводные и рептилии уже имеют два круга кровообращения и сердце у них трёхкамерное (появляется межпредсердная перегородка). Единственная современная рептилия, имеющая хотя и неполноценное (межпредсердиевая перегородка не полностью разделяет предсердия), но уже четырёхкамерное сердце — крокодил. Считается, что впервые четырёхкамерное сердце появилось у динозавров и примитивных млекопитающих. В дальнейшем такое строение сердца унаследовали прямые потомки динозавров — птицы и потомки примитивных млекопитающих — современные млекопитающие.

Сердце всех хордовых обязательно имеет сердечную сумку (перикард), клапанный аппарат. Сердца моллюсков также могут иметь клапаны, имеют перикард, который у брюхоногих обхватывает заднюю кишку. У насекомых и других членистоногих сердцами могут называть органы кровеносной системы в виде перистальтирующих расширений магистральных сосудов. У хордовых сердце — непарный орган. У моллюсков и членистоногих количество может меняться. Понятие «сердце» не применимо к червям и т. п.

Сердце млекопитающих и птиц

Сердце млекопитающих и птиц — четырёхкамерное. Различают (по току крови): правое предсердие, правый желудочек, левое предсердие и левый желудочек. Между предсердиями и желудочками находятся фиброзно-мышечные клапаны — справа трикуспидальный, слева митральный. На выходе из желудочков соединительнотканные клапаны (лёгочный справа и аортальный слева). Из одной или двух передних (верхних) и задней (нижней) полых вен кровь поступает в правое предсердие, затем в правый желудочек, затем по малому кругу кровообращения кровь проходит через легкие, где обогащается кислородом, поступает в левое предсердие, затем в левый желудочек и, далее, в основную артерию организма — аорту (птицы имеют правую дугу аорты, млекопитающие — левую).

Регенерация

Мышечная ткань сердца млекопитающих не имеет возможности восстанавливаться после повреждений (исключение — млекопитающие в эмбриональном периоде способны к регенерации органа в определённых рамках), в отличие от тканей некоторых рыб и амфибий [3] . Однако исследователи Юго-Западного медицинского центра системы Техасского университета доказали, что сердце мышонка, которому всего день от рождения ещё может восстанавливаться, а сердце семидневного мышонка — уже нет. [3]

Эмбриональное развитие

Сердце, как и кровеносная и лимфатическая системы, является производным мезодермы. Свое начало сердце берет с объединения двух зачатков, которые объединяются и образуют сердечную трубку, в которой уже представлены характерные для сердца ткани. Эндокард формируется из мезенхимы, а миокард и эпикард — из висцеральных листков мезодермы. Примитивная сердечная трубка делится на несколько частей:

- Венозный синус (производным которого является синус полой вены)

- Общее предсердие

- Общий желудочек

- Сердечная луковица (лат.bulbus cordis ).

В дальнейшем сердечная трубка заворачивается в результате своего интенсивного роста, сперва S-образно во фронтальной плоскости, а затем U-образно в сагиттальной плоскости, результатом чего является нахождение артерий впереди венозных ворот у сформировавшегося сердца.

Для более поздних этапов развитие характерно септирование, разделение сердечной трубки перегородками на камеры. У рыб септирование не происходит, в случае амфибий стенка образуется только между предсердиями. Межпредсердиевая стенка (septum interatriale) состоит из трёх компонентов, из которых оба первых растут сверху вниз в направлении желудочков.

- Первичная стенка

- Вторичная стенка

- Ложная стенка

Рептилии обладают четырёхкамерным сердцем, однако, желудочки объединены при помощи межжелудочкового отверстия. И только у птиц и млекопитающих развивается пленочная перегородка, которая закрывает межжелудочковое отверстие и отделяет левый желудочек от правого. Межжелудочковая стенка состоит из двух частей:

- Мышечная часть, растет снизу вверх и разделяет собственно желудочки, в районе сердечной луковицы остается отверстие — foramen interventriculare.

- Мембранная часть, отделяет правое предсердие от левого желудочка, а также закрывает межжелудочковое отверстие.

Развитие клапанов происходит параллельно септированию сердечной трубки. Аортальный клапан формируется между артериозным конусом (conus arteriosus) левого желудочка и аортой, клапан легочной вены — между артериозным конусом правого желудочка и легочной артерией. Между предсердием и желудочком образуются митральный (двухстворчатый) и трехстворчатый клапаны. Синусальные клапаны образуются между предсердием и венозным синусом. Левый синусальный клапан позднее объединяется с перегородкой между предсердиями, а правый формирует клапан нижней полой вены и клапан коронарного синуса.

Сердце человека

Основная статья: Сердце человека

Сердце человека состоит из четырёх камер, разделенных перегородками и клапанами. Кровь из верхней и нижней полой вены поступает в правое предсердие, проходит через трикуспидальный клапан (он состоит из трёх лепестков) в правый желудочек. Затем через легочный клапан поступает в легочные артерии, идет к легким, где происходит обмен и возвращается к левому предсердию. Затем через митральный (двухстворчатый) клапан (он состоит из двух лепестков) поступает в левый желудочек, затем проходит через аортальный клапан в аорту.

В правое предсердие входят полые, в левое предсердие — легочные вены. Из правого и левого желудочка выходят, соответственно, легочная артерия (легочный ствол) и восходящая аорта. Правый желудочек и левое предсердие замыкают малый круг кровообращения, левый желудочек и правое предсердие — большой круг.

Сердце расположено в нижней части переднего средостения, большая часть его передней поверхности прикрыта легкими. С впадающими участками полых и легочных вен, а также выходящими аортой и легочным стволом оно покрыто сорочкой (перикардом). В полости перикарда содержится небольшое количество серозной жидкости. У взрослого человека его объём и масса составляют в среднем для мужчин 783 см³ и 332 г, для женщин — 560 см³ и 253 г.

Через сердце человека в течение суток проходит от 7 000 до 10 000 литров крови, за год около 3 150 000 литров. [4]

Нервная регуляция работы сердца

В полости сердца и в стенках крупных сосудов расположены рецепторы, воспринимающие колебания давления крови. Нервные импульсы, приходящие от этих рецепторов, вызывают рефлексы, подстраивающие работу сердца к потребностям организма. Импульсы-команды о перестройке работы сердца поступают от нервных центров продолговатого мозга и спинного мозга.

Парасимпатические нервы передают импульсы, снижающие частоту сердечных сокращений, симпатические нервы доставляют импульсы, повышающие частоту сокращений. Любая физическая нагрузка, сопровождающаяся подключением к работе большой группы мышц, даже простое изменение положение тела, требует коррекции работы сердца и может возбудить центр, ускоряющий деятельность сердца. Болевые раздражители и эмоции также могут изменить ритм работы сердца.

Примечания

- ↑Фасмер М.Этимологический словарь русского языка. — Прогресс. — М ., 1964–1973. — Т. 3. — С. 605-606.

- ↑J. P. Mallory,Douglas Q. Adams. Encyclopedia of Indo-European culture. — London: Fitzroy Dearborn Publishers, 1997. — P. 262-263. — ISBN 9781884964985

- ↑ 12Регенерация сердце

- ↑Кровь, сердце и сосуды человека

Литература

- Сердце // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: В 86 томах (82 т. и 4 доп.). — СПб. , 1890—1907.

Ссылки

| Сердце на Викискладе ? |

Источник: dic.academic.ru

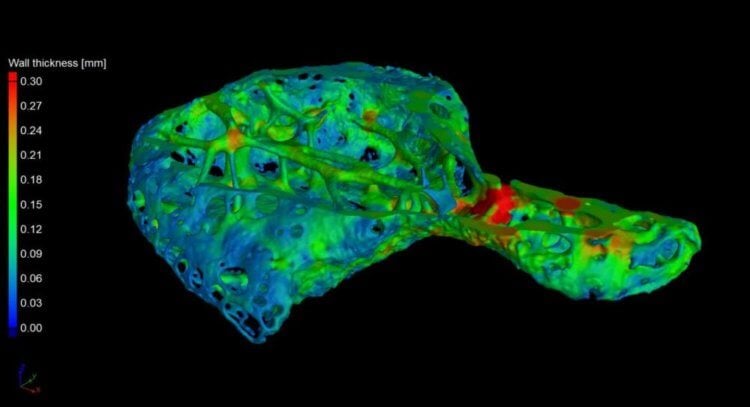

Зачем обезьянам кость внутри сердца?

Сердце — самый важный орган всех позвоночных существ, который обеспечивает движение крови по самым разным частям организма. Он практически полностью состоит из мягких тканей и, казалось бы, в нем нет места костям. Однако, недавно исследователи из Ноттингемского университета (Англия) выяснили, что в сердце некоторых пожилых шимпанзе со временем образуется кость.

На данный момент точное предназначение этой кости неизвестно, но у ученых есть два предположения. Возможно, она является признаком сердечно-сосудистого заболевания, которое сокращает жизнь обезьян. Но также есть вероятность, что эта кость, наоборот, пытается спасти приматов от смерти — она может помогать сердцу сокращаться в нормальном режиме. Но какая же из версий ближе к правде?

Слово шимпанзе «шимпанзе» происходит из языка чилуба и означает «похожий на человека»

Сходство человека и обезьяны

О неожиданном открытии ученых было рассказано в научном журнале Scientific Reports. Шимпанзе считаются нашими ближайшими родственниками и их сердце во многом похоже на наше. Следовательно, с возрастом у них тоже возникают различные сердечно-сосудистые болезни, которые часто становятся причинами их смерти. А в мире людей проблемы с сердцем являются главными причинами смертности — даже от рака человечество гибнет медленнее.

Между человеком и шимпанзе есть много общих черт, но мы сильно отличаемся от горилл. Их сильные сердца имеют шарообразную форму — об этом я писал в материале про необходимость занятий спортом

Фиброз миокарда

Одной из самых распространенных среди пожилых шимпанзе болезней, считается так называемый фиброз миокарда. Это заболевание возникает, когда в области сердца образуется много фиброзной соединительной ткани, которая обладает высокой прочностью и нужна для поддержки органов. Считается, что разрастание этой ткани является естественной реакцией организма — так он пытается изолировать воспаленное место от здоровых тканей. Ее скапливание в области сердца может привести к нарушению частоты сердцебиения и, в конечном итоге, к смерти.

Фиброзная ткань плохо растягивается, на этом изображении она показана справа

По наблюдениям ученых, фиброзом миокарда и ему подобными заболеваниями страдают 70% шимпанзе, обитающих в неволе. В связи с этим, они решили изучить состояние сердец пожилых обезьян при помощи компьютерной томографии. Эта технология позволяет посмотреть на внутренние органы без хирургического вмешательства. В общей сложности исследователи изучили сердца 16 шимпанзе, некоторым из которых недавно стукнуло 59 лет. Для этих обезьян это чуть ли не рекордная продолжительность жизни, потому что в среднем шимпанзе живут около 39 лет.

Самая старая в мире шимпанзе умерла в 2017 году. Ее звали Блоссом, ей было 62 года

Новая кость животных

Среди всех обследованных обезьян, от вышеупомянутого фиброза миокарда страдали только три особи. Но у них, а также нескольких относительно здоровых, но все же пожилых шимпанзе, исследователи обнаружили необычные уплотнения в сердце. Она образовалась в месте, где у некоторых животных расположена так называемая «сердечная кость» (os cordis). Например, она есть у коров — считается, что плотная часть сердца увеличивает ее выносливость. А она очень важна для коров, потому что ежедневно им нужно перекачивать через вымя около 10 тысяч литров крови, это большой труд для их сердца.

Так выглядит та самая «сердечная кость», обнаруженная у шимпанзе

По словам одного из авторов исследования Кэтрин Рутланд (Catrin Rutland), открытие новой кости у животных — это очень редкое явление. Так как строение организмов шимпанзе и человека очень похоже, их интересует — может ли обнаруженная кость со временем появляться и в сердце человека? И ученым не ясно, какую роль она играет: возможно она является признаком серьезной проблемы, но есть вероятность, что у нее есть полезная функция.

Если вам интересны новости науки и технологий, подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен. Там вы найдете материалы, которые не были опубликованы на сайте!

Вымирание животных

В любом случае, новое открытие может помочь ученым лучше понять строение организма шимпанзе и разработать новые методы лечения их болезней. Дело в том, что эти обезьяны находятся на грани вымирания и входят в Красную книгу. По данным организации по защите животных Pаsa, на одного рожденного шимпанзе приходится 10 мертвых. А старые особи умирают из-за вышеупомянутого фиброза миокарда и других заболеваний. По прогнозам, к 2054 году все шимпанзе на нашей планете могут полностью вымереть.

Шимпанзе в очередной раз напоминают о важности защиты животных

Поэтому, исследователи намерены продолжить научную работу и выявить истинную функцию загадочной кости. Если она является признаком болезни, ученые смогут попытаться устранить ее развитие и тем самым спасти обезьянам жизнь. Если же кость, словно os cordis у коров, повышает выносливость их сердец, исследователи смогут попытаться повысить его пользу.

Чтобы узнать больше об этих удивительных приматах, рекомендую посмотреть документальный фильм «Шимпанзе» 2012 года.

Как и говорилось, обнаружение новых костей в организмах уже достаточно хорошо изученных животных — это большая редкость. Но такие открытие учеными все же совершаются. Например, в 2019 году я рассказывал, как на задней части колена некоторых людей образуется кость под названием фабелла. О том, как она выглядит и откуда взялась, можно почитать в этом материале.

Источник: hi-news.ru

Урок «Ткани животных».

![]()

Нажмите, чтобы скачать публикацию

в формате MS WORD (*.DOC)

Размер файла: 26.33 Кбайт

Урок «Ткани животных».

Цель: Сформировать знания учащихся о строении тканей животных,

и их функциональных особенностях.

Развивать умение работать с фиксированными препаратами в ходе лабораторной работы.

Воспитывать бережное отношение к окружающему миру.

Тип урока: комбинированный (лабораторный практикум с использованием ИКТ).

Опрос (работа с терминами и понятиями).

Изучение нового материала.

Закрепление (работа с тестами).

Рефлексия. Подведение итогов урока.

Сущность этапа и способ действия

Постановка цели урока в связи прошедшие темой. Беседа с классом.

2. Опрос (работа с терминами)

На слайде презентации записаны термины, которые были изучены на предыдущих уроках. Ученики отвечают по очереди, которая устанавливается ими – первого ученика, спрашивает учитель, при правильном ответе он спрашивает одного из своих одноклассников и т.д., при этом они передают рефлексивный мяч, которым можно массажировать ладони, таким образом, активируя рецепторы.

Термины и понятия:

3. Изучение нового материала.

Урок требует предварительной подготовки, необходимо лабораторное оборудование – микроскопы, фиксированные препараты, салфетки. На каждой парте следует поставить микроскоп, набор фиксированных препаратов. Свои наблюдения, выводы ученики записывают в тетрадь для лабораторных и практических работ, которую заводим на первом уроке в сентябре.

План изучения нового материала:

1. Выяснение понятия, что такое ткань.

В ходе фронтальной беседы устанавливается определение ткани, типы тканей растений, которые мы проходили в прошлом году.

2. Заполнение кластера.

Используя лабораторное оборудование, материал презентации, устанавливаем особенности тканей человека. Свои выводы записываем в тетради и сопровождаем их схематичными зарисовками. В конце работы формулируем общий вывод.

3. В середине урока проводим физминутку, которая поможет снизить напряжение с глаз, расслабиться и создаст хорошее настроение.

Фиксированные препараты: кровь лягушки, кубический эпителий лошади, нервная ткань собаки.

4.Закрепление (работа с тестами).

Ученики выполняют краткий тест, посвященный тканям. Здесь возможно два варианта – работа в парах или индивидуально по желанию ученика. Ответы выводим на слайд презентации, так как здесь задача не столь выявление тех, кто на отлично усвоил тему, а тех у кого есть трудности и кому нужна индивидуальная консультация учителя или консультанта.

5. Рефлексия. Подведение итогов урока.

Используем прием «Ваше мнение» . Ученики отвечают на вопросы устно, давая своеобразную оценку своей деятельности или возможно достижению своих одноклассников.

Какие эмоции вызвал у вас урок?

Какие на ваш взгляд были наиболее интересные моменты урока?

Кто из одноклассников на ваш взгляд сегодня на уроке показал, что имеет солидный багаж знаний по биологии?

Что из изученного на уроке вам показалось удивительным и увлекательным?

Что бы еще вы хотели бы узнать по данной теме?

6. Домашнее задание.

Параграф №7 подготовиться к самостоятельной работе по данной теме. Ответить письменно на вопрос №3 в конце параграфа.

Приложение №1. Кластер . Приложение №2. Тест.

Практикум по теме «Ткани животных».

Часть А. Внимательно портите вопросы и выберите один верный ответ.

1. Какая ткань характеризуется тем, что ее клетки имеют неправильную звездчатую форму?

1. Нервная 2. Эпителиальная

3. Мышечная гладкая 4. Соединительная

2. Какая из тканей обеспечивает движение жевательных мышц жвачных животных

при пережевывании пищи во рту?

1. Мышечная поперечнополосатая 2. Соединительная

3. Мышечная гладкая 4. Эпителиальная

3. Выберите черты строения соединительной ткани:

1. Хорошо развитое межклеточное вещество.

2. Клетки расположены тесно и плотно друг к другу.

3. Клетки имеют несколько ядер и множество митохондрий.

4. Ткань образована вытянутыми клетками с палочковидными ядрами.

4. Какая из функций только характерна для нервной ткани:

1. Сократимость и возбудимость 2. Перенос веществ

3. Возбудимость и проводимость 4. Защита

5. Какая ткань образует кости животных?

1. Мышечная гладкая 2. Соединительная

3. Эпителиальная 4. Нервная

6. Единицей, какой ткани является нейрон?

1. Соединительной 2. Нервной

3. Эпителиальной 4. Мышечной

Жировая ткань характеризуется рыхлым расположением клеток и

1. Эпителиальной 2. Нервной

2. Соединительной 4. Мышечной

8. На основе, каких признаков можно клетки объединить в одну ткань?

1. На основе сходства строения 2. По общей функции

3. По общему биохимическому составу 4. По всем перечисленным признакам

9. Установите соответствие между типом ткани и ее особенностью. Ответ оформите в виде таблицы.

1. Тесное расположение клеток А. Эпителиальная

2. Хорошо развитое межклеточное вещество Б. Мышечная

3. Клетки веретеновидной формы В. Соединительная

4. Клетки имеют звездчатую форму Г. Нервная

5. Клетки имеют отростки раной длины

6. Клетки многоядерные, имею продольное и поперечное сечение.

Источник: xn--j1ahfl.xn--p1ai