Сегодня мы поздравляем тех, кто проводит по несколько месяцев подряд в тесных помещениях и коридорах, неся напряжённые вахты на глубине десятков и сотен метров. 19 марта — День моряка-подводника. И в честь этого праздника мы хотим вспомнить об уникальной отечественной подводной лодке, которая поставила мировой рекорд скорости в подводном положении. Который не побит до сих пор.

На рубеже 1950—1960-х годов в подводных флотах ведущих военных держав начались бурные перемены: создавались и вводились в строй атомные подводные лодки. В 1954-м был спущен на воду американский Nautilus, в 1957-м — советская К-3 «Ленинский комсомол». При этом развитие и усиление авианосных группировок США требовало создания новых средств борьбы с ними.

Традиционные дизельные лодки с торпедным вооружением имели не слишком много шансов прорвать оборону глубокоэшелонированного ордера и всадить залп в борт великану, несущему несколько десятков самолётов. В то время из-за небольшой дальности уверенной стрельбы торпедами лодке пришлось бы всплывать и выставлять над водой перископ чуть ли не внутри периметра боевого охранения авианосца. А для запуска крылатых ракет лодка вообще должна была полностью всплыть.

«Папа», или «Золотая рыбка,ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ САМОЙ БЫСТРОЙ В МИРЕ СОВЕТСКОЙ ПОДЛОДКИ К 162..

Поэтому в 1959-м году в СССР началась разработка новой подводной лодки для борьбы с авианосными группировками. Её ключевые характеристики и возможности должны были превышать все существующие образцы. Также на лодке хотели опробовать новые конструктивные решения, технологии и материалы. Этакий демонстратор инноваций.

Проект получил номер 661 и кодовое имя «Анчар». Было принято решение строить лодку из «космического» материала — титана. Таким образом хотели проверить целесообразность применения этого металла в подводном судостроении. Силовая установка — два водо-водяных ядерных реактора мощностью по 177 МВт.

Чтобы повысить шансы на успешный удар по авианосцу, лодку решили вооружить крылатыми ракетами подводного старта. Ей не пришлось бы показываться над водой, что снижало вероятность обнаружения противолодочными самолётами. К тому же дальность полёта крылатых ракет гораздо больше по сравнению с торпедами, так что атаковать авианосный ордер можно издалека.

Походный порядок авианосной ударной группы. В охранении также одна-две подводные лодки

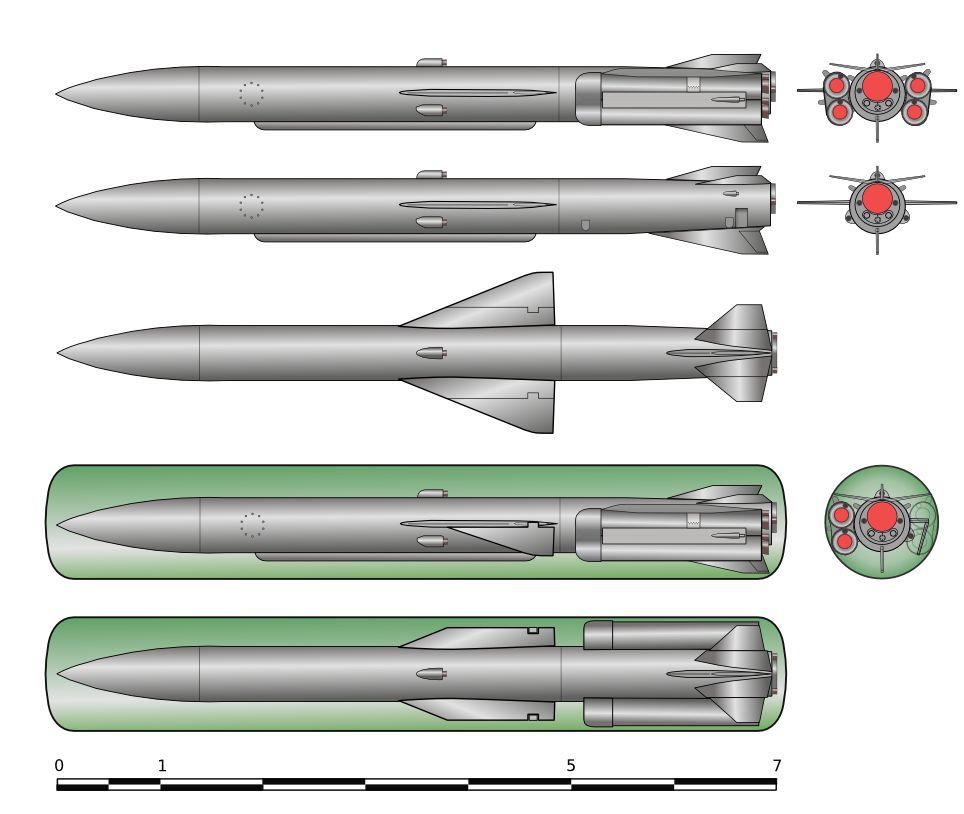

В результате основным оружием проекта 661 стала первая в мире крылатая ракета подводного старта П-70 «Аметист». Титановая хищница несла десять контейнеров с такими ракетами, которые могли запускаться с глубины 30 м. Перед запуском контейнеры заполнялись забортной водой, после чего включался стартовый твердотопливный двигатель, ракета преодолевала толщу воды и набирала крейсерскую высоту. Большую часть маршрута ракета летела на невероятно низкой для тех лет высоте — всего 60 м.

Проект 661 «Золотая рыбка»

Дальность полёта ракеты — 80 км. Маршевая скорость — 1160 км/ч. Боевая часть — кумулятивно-фугасная (1 тонна) или ядерная (эквивалентная мощность 200 килотонн). Эти ракеты находили цели с помощью активных радиолокационных головок самонаведения.

Дополнительное вооружение — четыре торпедных аппарата с запасом из 12 торпед. Проект получил и новейшее на тот момент радиоэлектронное оборудование:

- общекорабельную систему управления;

- всеширотную навигационную систему;

- систему автоматического управления по глубине и курсу;

- усовершенствованный гидроакустический комплекс;

- систему обнаружения мин;

- перископ со встроенным вычислителем координат.

Через девять лет после начала проектирования, в 1968 году лодка была спущена на воду, а в строй вступила через два года под номером К-162. Из-за дороговизны титана и трудоёмкости создания элементов конструкции она получилась очень дорогой. Корпус обошёлся примерно в пять-шесть раз дороже сравнимого по размерам корпуса из традиционной для подводных лодок маломагнитной стали. Из-за этого за К-162 чуть ли не официально закрепилось прозвище «Золотая рыбка».

Однако небольшая «рыбка» оказалась невероятно быстрой: высокоэффективные обводы корпуса и мощная силовая установка позволили на ходовых испытаниях достичь в подводном положении скорости 42 узла (около 78 км/ч). Причём силовая установка работала на 80 % мощности. В 1971-м были проведены новые ходовые испытания, на которых мощность силовой установки довели до 97 %. Лодка под водой разогналась до 44,7 узла (почти 83 км/ч). Это до сих пор является мировым рекордом.

Для чего подводной лодке высокая скорость? Даже ракетным подводным крейсерам стратегического назначения, как сегодня называют лодки с межконтинентальными ядерными ракетами, высокая скорость подводного хода может спасти жизнь. Ведь они — самые важные цели в случае начала войны. На них будут вести охоту всеми возможными способами, чтобы потопить до того, как лодки опустошат свои контейнеры, запустив ракеты по территории наиболее вероятного противника.

А К-162 создавалась для борьбы с авианосцами, т. е. с надводными кораблями. Чтобы угнаться за таким противником и выйти на наиболее выгодный ракурс атаки, просто необходимо преимущество в скорости. Даже несмотря на крылатые ракеты. И в 1971 году в Атлантике «Золотая рыбка» продемонстрировала своё превосходство. В течение нескольких часов она издевательски маневрировала вокруг американского авианосца USS Saratoga, который полным ходом в 30 узлов пытался оторваться от преследования.

Но у запредельной быстроты К-162 оказался крайне неприятный побочный эффект. При скорости свыше 35 узлов вокруг корпуса возникали очень сильные турбулентности, из-за них в некоторых отсеках лодки стоял шум на уровне 100 дБ! Настоящий подарок для гидроакустических станций противника — «Золотая рыбка» несётся с воем на всю округу. Так что скоростью приходилось жертвовать ради скрытности перемещения, но всё равно силовая установка К-162 получилась слишком шумной.

Диорама с участием К-162.

В 1978-м лодке дали новый тактический номер — К-222. А в 1984 году её вывели из эксплуатации и поставили на прикол. Других лодок по проекту 661 не появилось. Непомерная стоимость, сложность строительства, огромные затраты дефицитного титана — всё это никак не подходило для серии. К 1980-му окончательно устарели ракеты «Аметист», а перевооружать «Золотую рыбку» было слишком затратно.

К тому времени у вероятного противника появились более совершенные средства обнаружения, которые могли загодя засечь лодку, даже если она не сильно спешила.

Однако «Золотая рыбка» во многом выполнила свою задачу: помогла отработать технологии и конструктивные решения, которые легли в основу ряда других проектов. В 2010-м самую быструю в мире убийцу авианосцев утилизировали.

- Блог компании VK

- Научно-популярное

Источник: habr.com

АПЛ К-162 «Золотая рыбка» — теперь без угроз

В Северодвинске впервые создавался гигантский боевой подводный корабль массой 5200 тонн. Это была колоссальная работа, проходившая в условиях особой секретности. В результате подводная лодка, получившая тактический номер К-162, была спущена на воду лишь 21 декабря 1968 г., а 13 декабря 1969 г. она вышла на заводские ходовые испытания. Интересен такой исторический факт: в 1971 году в Белом море на мерной миле АПЛ обновила свой рекорд скорости до 44,7 узлов, что до настоящего времени является абсолютным рекордом скорости в подводном положении.

К-162 находилась в строю Северного флота до 1988г., после чего была выведена в резерв, а в дальнейшем передана на утилизацию к причалу предприятия, со стапелей которого была спущена в далеком декабре 1968 года. 23 июля 2009 года, легендарную АПЛ с соблюдением Военно-морских традиций гражданский экипаж «ПО «Севмаш» передал экипажу «ЦС «Звездочка» для последующей утилизации.

Вместе с тем, длительное нахождение АПЛ на плаву без ремонта отрицательно сказывалось на её техническом состоянии. За период отстоя практически не осталось исправных штатных систем, обеспечивающих её непотопляемость и взрывопожаробезопасность. Системы обеспечения плавучести АПЛ со временем деградировали, что могло привести к несанкционированному затоплению АПЛ, при котором, в результате химических процессов, обусловленных активностью титана, будет происходить интенсивное разрушение оборудования и трубопроводов в том числе и паропроизводящей устанковки, изготовленных из стали и меди, что в свою очередь могло подвергнуть разрушению конструктивных барьеров и распространению радиоактивности.

Находясь в неудовлетворительном техническом состоянии на акватории г. Северодвинска и в непосредственной близости к городу с населением около 250 тысяч человек, АПЛ являлась потенциальным источником ядерной и радиационной опасности загрязнения окружающей среды, что вызывало беспокойство у населения региона.

Принимая во внимание техническое состояние АПЛ, в 2010 году за счет средств Федерального бюджета, по Государственному контракту между Государственной корпорацией «Росатом» и «Центром Судоремонта «Звездочка» специалистами предприятия выполнены работы по утилизации носовой и кормовой оконечностей корабля, формированию трехотсечного блока реакторного отсека для его дальнейшего безопасного хранения на плаву. И снова уникальность АПЛ сыграла с корабелами злую шутку. По причине «золотой» стоимости работ по выгрузки ОЯТ, обусловленной пресловутой уникальностью как энергетической установки так и комплекта перегрузочного оборудования к ней. На изыскание источников финансирования работ по выгрузке ОЯТ у предприятия и ГК «Росатом» просто не было времени. Учитывая данные обстоятельства, работы по утилизации АПЛ пришлось выполнять с невыгруженным из реакторов ядерным топливом.

АПЛ пр.661 зав. №501 в ПД-52. Перед началом работ по утилизации носовой и кормовой оконечностей

Выгрузка ОЯТ из реакторов АПЛ пр. 661 также в своем роде уникальна. Реактор – уникален, комплект перегрузочного оборудования – уникален; они были созданы в единственном экземпляре, предназначенными исключительно для «Золотой рыбки».

Срок службы перегрузочного оборудования истёк более 15 лет назад. После перезарядки реакторов в 1979-80-х годах, длительное хранение перегрузочного оборудования и оснастки надлежащим образом организовано не было. В итоге часть оборудования и оснастки пришла в негодность, а часть была безвозвратно утеряна. Сохранившаяся часть оборудования и оснастки доставлена на территорию ОАО «ЦС «Звездочка», требовала ремонта и изготовления недостающей оснастки с проверкой его на испытательных стендах.

Состояние части перегрузочного оборудования из комплекта И-1006 до выполнения восстановительных работ

Восстановление работоспособности оборудования и оснастки, разработка комплекта проектно-технологической документации, выгрузка ОЯТ и утилизация АПЛ требовали больших ассигнований, которых в обозримом будущем в Российском бюджете запланировать не представлялось возможным.

Тем не менее, благодаря усилиям Государственной корпорации «Росатом» и АО «Федеральный центр ядерной и радиационной безопасности» удалось договориться включить проект по выгрузке ОЯТ из реакторов АПЛ класса «Папа» в перечень проектов Фонда поддержки Экологического партнерства Северного измерения, созданного под эгидой Европейского Банка Реконструкции и Развития.

В мае 2012 года Акционерное общество «Федеральный центр ядерной и радиационной безопасности» в рамках Рамочного Соглашения о многосторонней ядерно-экологической программе в Российской Федерации и на средства Фонда поддержки Экологического партнерства Северного измерения, был объявлен двухэтапный конкурс на право заключения Контрактного соглашения на выполнение работ, обозначенных как «Выгрузка отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) из реакторов атомной подводной лодки класса «Папа» зав. №501».

На этапе подготовки конкурсной заявки на участие в конкурсе, предприятие пригласило к участию в проекте научные и проектные организации, расположенные по всей стране. Ниже представлен перечень данных организаций:

- Акционерное общество «Научно-исследовательский институт энерготехники им. Доллежаля» – технический проектант реакторов АПЛ класса «Папа»;

- Акционерное общество «Опытное Конструкторское Бюро Машиностроения имени И.И. Африкантова», ведущая организация по проектированию, эксплуатации ядерных реакторов и имеющая лицензированный учебный центр по подготовке специалистов;

- АНО «Аспект-Конверсия» – организатор и координатор разработки комплектов проектно-организационной и технологической документации;

- Акционерное общество «Восточно-Европейский головной научно-исследовательский и проектный институт энергетических технологий» – разработчика технологической документации (транспортно-технологические схемы, технологические регламенты, технические обоснования безопасности, сертификаты разрешения на перевозку ОЯТ, по обращению с ОЯТ утилизируемых АПЛ с использованием защитных контейнеров ТК-18, ТУК-108/1);

- Акционерное общество «Научно-исследовательское проектно-технологическое бюро «Онега» – проектант технологической оснастки и разработчик технологического процесса выгрузки ОЯТ;

- Акционерное общество «Центр технологии судостроения и судоремонта» – проектант берегового комплекса выгрузки ОЯТ;

- Федеральное государственное унитарное предприятие «Крыловский государственный научный центр». Выдача заключения о готовности предприятия, трехотсечного блока с ЯЭУ, берегового комплекса и персонала ОАО «ЦС «Звездочка» к выгрузке ОЯТ.

На основании итогов конкурса в адрес предприятия поступило Извещение о принятии предложения со стороны Заказчика (АО «ФЦЯРБ») и проект Контракта, который был подписан со стороны «ЦС «Звездочка» 22 мая 2013 года.

Участники проекта осматривают реакторный блок АПЛ класса «Папа» (май 2013 года)

Основными этапами работ по данному контракту являются:

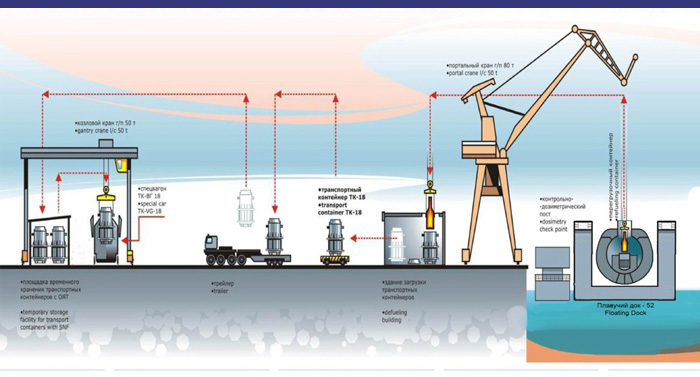

- Постановка блока реакторного отсека в плавучий док. Впервые за все время существования Берегового комплекса выгрузки ОЯТ «ЦС «Звездочка» выгрузка топлива будет происходить из корабля находящегося на «твердом» основании (см. рисунок 4);

- Доработка оборудования для выгрузки ОЯТ, включая межведомственные испытания;

- Разработка документации на подготовку к выгрузке и выгрузку ОЯТ;

- Подготовка инфраструктуры;

- Выгрузка ОЯТ;

- Обращение с РАО и подготовка 3 реакторных блоков к хранению на плаву.

Принципиальная схема выгрузки ОЯТ из блока реакторных отсеков УАПЛ пр. 661

В завершении проекта за счет средств Российской Федерации, подготовленный к длительному хранению блок реакторный отсек утилизированной АПЛ зав. №501 с выгруженными реакторами будет доставлен к месту своего последнего пристанища – пункт длительного хранения блоков РО в Сайде-Губе Мурманской области.

Указанные выше работы должны производиться в полном соответствии требованиям российского законодательства, нормативной документации, международных и государственных стандартов.

Перед началом работ предприятие могло столкнуться с рядом проблем и рисков, которые обусловлены уникальностью реакторов, неизвестным фактическим состоянием ОЯТ в следствие длительного нахождения ОЯТ в реакторах. Кроме того, реакторы АПЛ 501 и перегрузочное оборудование являются несерийными изделиями, вследствие чего могут возникать нештатные ситуации в ходе как испытаний оборудования, так и выгрузки ОЯТ, что потребует дополнительных ресурсов на доработку и ремонт оборудования и (или) внесение изменений в документацию. Данные обстоятельства могли вызвать увеличение сроков выгрузки ОЯТ.

Часть перегрузочного оборудования после выполнения восстановительных работ

Испытательный стенд готов к проведению межведомственных испытаний комплекта перегрузочного оборудования

Вместе с тем, благодаря качественной проработке проекта на подготовительном этапе, а также четкой координации работ субподрядчиков, разработки и согласования документации, предприятие успешно прошло межведомственные испытания комплекта перегрузочного оборудования и в сентябре 2014 года приступило к выгрузке ОЯТ из первого реактора, а уже в декабре территорию ОАО «ЦС «Звездочка» покинул первый спецэшелон, в вагонах которого в транспортных контейнерах размещалось отработавшее ядерное топливо.

Начало работ по выгрузке ОЯТ

18 марта 2015 года из своего штатного места была извлечена последняя кассета с отработавшим ядерным топливом, поставив тем самым точку на самом опасном этапе проекта.

Участники проекта фиксируют окончание выгрузки ОЯТ из реакторов АПЛ

Конечно, о полном завершении работ по проекту говорить пока еще рано, но уже сейчас можно подвести промежуточные итоги, самым главным из которых является завершение выгрузки ОЯТ. В большой степени именно реализация этого беспрецедентного этапа работ по проекту снимает существовавшие ядерные и радиационные угрозы для населения и окружающей среды г. Северодвинска и Архангельской области и других соседних регионов, а также бассейнов Белого и Баренцево морей.

Уже в мае этого года вторая партия транспортных контейнеров с ОЯТ будет передана на ПО «Маяк». Радиоактивные отходы будут переработаны и размещены на безопасное хранение, а реакторный блок с выгруженным ОЯТ будет подготовлен к буксировке в пункт длительного хранения трехотсечных блоков в Мурманскую область. Непосредственно операцию по буксировке реакторного блока планируется осуществить в навигацию текущего года.

Таким образом в тесной кооперации с ведущими проектными организациями страны, при поддержке координатора работ по утилизации Государственной корпорации «Росатом» и финансовом обеспечении со стороны Заказчика работ в лице АО «ФЦЯРБ», предприятие выполнило свою роль в улучшении экологической ситуации в Северо-Западном регионе, судьбе легендарной АПЛ и ликвидации исходящих от нее угроз.

Авторы

- Баранов Евгений Васильевич, руководитель проектной группы по выводу из эксплуатации АПЛ класса «ПАПА» ОАО «ЦС «Звездочка»

- Шептухин Максим Николаевич, руководитель по международным проектам ОАО «ЦС «Звездочка»

Источник: www.atomic-energy.ru

Как советская «Золотая рыбка» стала родоначальницей подводных лодок из титана

50 лет назад советская подводная лодка К-222 установила мировой рекорд скорости под водой – 83 км/час. Рекорд не превзойден до сих пор, а наработанные при строительстве и эксплуатации этой подлодки технологии используются в подводном флоте России по сей день.

Создание нового типа подводных лодок с титановым корпусом проекта «Анчар» было задумано в Советском Союзе в конце 50-х годов. Первая такая лодка была спущена на воду и зачислена в состав флота в 1965 году. Тогда она входила в военно-морские реестры как К-162, а 222-й она стала в 1978 году.

Если инженерная новизна обычных подлодок нового поколения, как правило, не превышала 25% от уровня поколения предыдущего, то здесь новым было почти всё. Самым сложным было создание титанового корпуса, защищающего лодку от магнитных мин и локаторов противника. Такой корпус был и гораздо прочнее, что позволяло увеличить глубину погружения в полтора раза. Титан к тому же практически неподвержен коррозии.

Однако ограничением титановых технологий является то, что этот металл втрое-впятеро дороже лучших марок стали, отчего К-222 прозвали на флоте «Золотой рыбкой». Кроме того, титан при варке активно вступает в соединение с кислородом и азотом, из-за чего сваривать его отдельные куски можно лишь в специальных ангарах, наполненных инертным газом аргоном, а сварщикам приходится действовать в специальных скафандрах на манер космических.

18 декабря 1970 года уникальная подлодка поставила мировой рекорд скорости под водой, разогнавшись до 44,7 узлов, около 83 кмчас! Достижение, непревзойденное до сих пор – ни в нашем, ни в американском флоте. При этом скорость большинства торпед в то время не превышала 40 узлов. То есть советские подводники, обнаружив приближающуюся торпеду противника, могли даже не прибегать к отстрелу акустических ловушек или маневрам уклонения, а просто полным ходом уходить из зоны поражения.

А вот догнать вражеский авианосец единственная лодка проекта «Анчар» могла без труда на скорости в 35 узлов – именно такой была максимальна скорость самых быстрых американских плавучих аэродромов. Даже американский эсминец класса «Арли Берк», который должен сражаться в составе морских конвоев с подводными лодками противника, развивал скорость максимум 30 узлов. Догнать «Золотую рыбку» он просто не мог.

В скоростном преимуществе советской субмарины смог убедиться в Атлантике в 1971 г. американский авианосец «Саратога», который К-222 то догоняла, то обгоняла, кружась, как акула вокруг добычи. Вряд ли у американских моряков сохранялось тогда ощущение, что их корабли – лучшие в мире.

Патрулировать воды Мирового океана советская подводная лодка субмарина могла очень долго: полного зарядки ядерного топлива для ее реакторов хватало для четырех кругосветных путешествий!

Полуправдой является тезис о том, что продолжением «Золотой рыбки» из-за её дороговизны стали лодки проекта 670 «Скат» – относительно медленные и в обычном, а не титановом корпусе. Опыт, накопленный при создании «Золотой рыбки», был использован при постройке подлодок с титановым корпусом серий «Лира» и «Барракуда». Первые тоже были подводными истребителями, но только не авианосцев, а субмарин. Они обладали скоростью до 42 узлов (соответственно, возможностью уходить от вражеских торпед), способностью развернуться на 180 градусов за 42 секунды и вновь развить максимальную скорость за 1 минуту!

«Барракуды», правда, ходят под водой медленнее, но их 35 узлов все равно позволяют догнать и перегнать практически любой авианосец США. Обилие на их борту самого разного ракетно-торпедного вооружения (вплоть до знаменитых «Калибров» с дальностью до 4,5 тысячи километров) делают эти подлодки настоящими универсалами с возможностью уничтожения и вражеских субмарин, и надводных кораблей, и целей на территории противника. Как минимум четыре «Барракуды» находятся в составе российского ВМФ по сей день.

Не стоит забывать и о российском проекте «Статус-6», более известном как «Посейдон». Это беспилотные глубоководные подводные аппараты, вооруженные, по мнению экспертов, сверхмощными термоядерными зарядами в 100 мегатонн. Взрыв такого заряда даже вблизи побережья способен вызвать гигантское цунами, разрушающее всё на сотни километров вглубь территории.

Несложно догадаться, что сверхпрочные корпуса «Посейдонов», позволяющие двигаться на большой глубине, тоже сделаны из хорошо зарекомендовавшего себя в советских подлодках титана. Так что и здесь заметен след «Золотой рыбки».

Так советская субмарина, зачисленная в состав ВМФ 55 лет назад, стала родоначальницей уникальных боевых подводных аппаратов, обеспечивающих сегодня защиту нашей Родины.

Источник: webkamerton.ru