Именитый российский физик и нобелевский лауреат Жорес Алферов прочитал публичную лекцию в Петербургском национальном исследовательском институте РАН.

На ней ученый рассказал всем присутствующим о советском и американском атомных проектах. На выступлении побывал корреспондент Федерального агентства новостей.

Первая лаборатория по ядерным исследованиям возникла при Ленинградском физико-техническом институте в 1932 году под руководством отца советской физики Абрама Федоровича Иоффе.

Заместителем руководителя стал блестящий 29-летний ученый, уже успевший стать одним из ведущих специалистов в мире в области физики твердого тела, Игорь Васильевич Курчатов. Спустя некоторое время он возглавил советский атомный проект.

В последующие годы исследования в области ядерной физики стали центральными не только в СССР, но и во всем мире. Тому были предпосылки, основанные, в общем-то, на трагических обстоятельствах.

Жорес Алферов подчеркивает, что тогда акцент на изучении преобразования атома стал не просто насущным. В те годы во всем мире стали появляться удивительные работы в области физики. Преуспевали в этом и европейские ученые. Однако именно в момент научного рассвета в Германии к власти пришел Адольф Гитлер. Многие физики начали уезжать из Европы.

Подробная история Атомного оружия.От первых теорий до начала производства и бомбежки Хиросима 2 ч

Но об этом чуть ниже.

Поворотный момент случился в 1938 году. В Физико-техническом институте Кайзера Вильгельма в Германии профессор Отто Ган вместе со своим сотрудником Фрицом Штрассманом во время лабораторной работы по бомбардировке урана нейтронами открыли деление урана. Ученые поделились своим открытием с бывшей сотрудницей, мигрировавшей из фашистской Германии в Швецию, Лизой Мейтнер. Она, в свою очередь, показала сенсационную работу своему племяннику, талантливому физику-теоретику Отто Фришу, который работал у легендарного Нильса Бора в Копенгагене.

«Располагая экспериментальными результатами, Отто Фриш и Лиза Мейтнер поняли, что при делении урана на более легкие элементы происходит выделение энергии. И не просто энергии, а гигантской энергии», – говорит Жорес Алферов.

Фриш сразу рассказал об открытии самому Бору, который в тот момент уезжал в Соединенные Штаты Америки. Таким образом, в конце 1939 года одновременно в двух научных журналах в Британии и Германии выходят статьи об уникальном открытии Гана-Штрассмана. Открытие произвело поистине мощный эффект во всем мире. Именно тогда Нильс Бор и начал популяризировать его в Америке.

«После работ Гана-Штрассмана и Мейтнер-Фриша стало понятно, что реакции деления могут приводить и к взрывному, и к обычному выделению энергии. То, о чем говорили физики (в том числе и в нашей стране), подтвердилось – в атомном ядре действительно существует неистощимый запас энергии», – отметил Жорес Иванович.

Одновременно с этим открытием работы в области ядерной физики начались по всему миру, в том числе и в СССР.

У нас на передовой изучения урана находился Игорь Курчатов. Жорес Алферов отметил, что в СССР уже была подготовлена почва для изучения темы. Сразу после открытия Гана-Штрассмана два аспиранта Курчатова сделали сенсационное открытие спонтанного деления урана. Незадолго до того Курчатов с коллегой открыли ядерную изомерию брома. Иначе говоря, работы Физико-технического института уже были признаны во всем мире.

Манхэттенский Проект — история создания атомной бомбы.

Сначала бомба возникла в уме

Однако после радостного открытия пришло понимание, что это знание может привести к созданию оружия массового уничтожения. Американский физик венгерского происхождения Лео Силард был одним из первых, кто озаботился вопросом мирного использования атомной энергии.

«Лео Силард безумно боялся, и не он один. Потому что, несмотря на эмиграцию большого количества западных ученых из Европы после прихода к власти Гитлера, Германия оставалась очень сильной научной державой. Там продолжали работать великие корифеи ядерной физики. Поэтому было велико опасение, что Гитлер сможет сделать атомную бомбу. И если он сделает ее, он ее, безусловно, применит», – говорит Алферов.

Ученый подчеркивает: если бы не страхи научного сообщества о создании Германией орудия массового уничтожения, возможно, атомная бомба вообще никогда не была бы создана.

«Силард использовал все возможные методы убеждения, чтобы побудить Эйнштейна подписать письмо Рузвельту о необходимости начала работ в этом направлении. Эйнштейн подписал, но спустя годы жалел о поставленной подписи. Он говорил: «Если бы у меня были малейшие сомнения, что Гитлер не успеет сделать атомную бомбу в войну, я бы никогда не подписал этой бумаги». Рузвельт распорядился о начале работ в этом направлении», – поясняет Алферов.

«Я полагаю, во время войны решить проблему атомной бомбы могли только США. Если бы не это решение о создании атомного оружия, может быть, атомной бомбы и не появилось. Да, принципиальная ее возможность возникла после работы Гана. Но было ясно, что нужно вкладывать огромные средства и концентрировать их на совершенно еще не ясных физических исследованиях. Это и колоссальные промышленные, индустриальные задачи.

Если бы не страх, что бомбу сделают немцы, при нормальных условиях она, может быть, появилась, а может быть, и нет. Но Манхэттенский проект был начат, в него были вложены огромные средства. Можно только удивляться, как за три с небольшим года в Америке были созданы уникальные ядерно-физические технологии», – размышляет ученый.

Тем не менее раньше всех работы по созданию атомной бомбы были начаты в Великобритании. К началу 1942 года британский атомный проект был далеко впереди еще не начавшегося американского. Однако именно американский проект был образцом скорости и технического прогресса.

В это же время, незадолго до начала Сталинградской битвы, в СССР активизировались работы в области атомной энергии. Научным руководителем советского атомного проекта стал Игорь Курчатов.

Жорес Алферов особо отмечает: спекуляции, появившиеся в 90-х годах и популяризируемые некоторыми «любителями» истории сегодня, о том, что советская разведка якобы полностью украла проект британской атомной бомбы, а ученые лишь применили украденные знания, не соответствуют реальности.

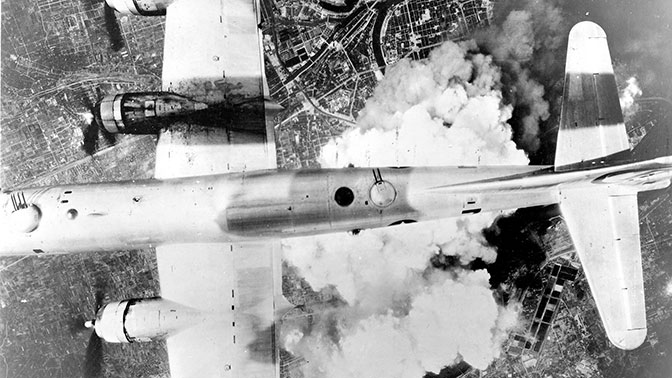

«Все это совсем не так. Самый большой секрет относительно ядерных работ в США выдал президент Гарри Трумэн товарищу Сталину во время Потсдамской конференции, когда рассказал, что 16 июля 1945 года в Нью-Мексико произошло первое испытание плутониевой бомбы. Таким образом, стало известно, что атомная бомба могла быть сделана. Но самым главным событием, которое кардинальным образом изменило отношение политического руководства страны к этой проблеме, была бомбардировка Хиросимы 6 августа 1945 года», – утверждает ученый.

«Мы сегодня много говорим про санкции, которым подвергается Россия, – продолжает физик. – Санкции, которым подвергался Советский Союз сразу после Октябрьской революции и все время после нее, не сравнимы с нынешними. Но в результате победы в Великой Отечественной войне отношение поменялось на противоположное. Любители перевирать нашу историю забывают о том, что произошло в 1938 году, когда было принято решение о Чехословакии. Когда немцы оккупировали Чехословакию, чьи заводы прежде работали на СССР, промышленный потенциал этой страны начал работать на немецко-фашистскую армию.

Ведь мы часто уступали по численности. Реально основным победителем во Второй мировой войне была Красная армия. Она разгромила не просто немецкую армию, она разгромила объединенные силы Европы. К 1945 году, к великой победе в Великой Отечественной войне СССР вышел из этого кольца непризнания. Страна стала признанной мировой державой.

Вместе с США и Великобританией СССР – одна из трех стран-победителей и основателей ООН. Поэтому роль Советского Союза стала совсем другой».

Когда произошла бомбардировка Хиросимы, руководство страны поняло, что благодаря появлению этого ужасного оружия и монополии на него США, результаты Второй мировой войны могут быть кардинально пересмотрены. И эту проблему нужно было решать.

«Никакой военной необходимости в бомбардировке Хиросимы не было. Вместе с тем было продемонстрировано, что обладатель ядерного оружия не остановится ни перед чем, чтобы применить его. Мы знаем из разных источников, что было 18 программ бомбардировок Советского Союза. Одна из них называлась «Дропшот». Как-то раз на одну из конференций, где я присутствовал, приехал американский физик, участвовавший в этой программе, и физик Анатолий Александров, когда мы вместе шли на заседание президиума, хлопнул его по животу и сказал: «Ну что, из «Дропшота» ничего не вышло?» – делится воспоминаниями нобелевский лауреат.

Тогда стало очевидно, что нужно придать совершенно другой масштаб советским исследованиям в области атомных разработок. И уже 20 августа 1945 года вышло постановление ГКО о создании спецкомитета для руководства работами по использованию атомной энергии урана. Председателем назначается Лаврентий Берия.

В комитет входят ведущие политические деятели страны: Маленков, Вознесенский, Ванников. Из ученых – Игорь Курчатов и Петр Капица. Атомным разработкам был придан совсем иной масштаб.

«Когда был успешно завершен атомный проект и проведены первые испытания нашей атомной бомбы, 29 человек получили звание Героев Социалистического Труда», – отмечает Алферов.

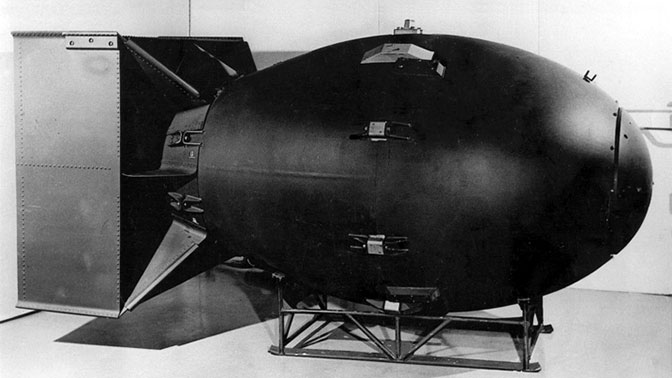

В декабре 1946-го заработал первый атомный реактор. А уже в 1948-м, когда вся европейская часть страны восстанавливала послевоенную разруху, начали работу промышленные реакторы на Урале. Первая бомба, РДС-1, была плутониевой. Ее вторая версия была в два раза легче первой и в два с половиной раза мощнее. Одним из успешных проектов применения разработок стали атомные подводные лодки.

«Когда была взорвана советская атомная бомба, на американцев это произвело страшное впечатление. Президент США Трумэн уже в сентябре 1949 года рассказал об этом всему миру. А в январе 1950 года Трумэн дал распоряжение возобновить в широком масштабе работы по разработке супербомбы, – продолжает ученый. – В это же время и у американцев, и у нас практически одновременно возникли идеи создания бомбы, которую у нас назвали «слойка», а у американцев – «будильник». Это была идея Андрея Сахарова, о перемежающихся слоях дейтерий-литиевого и ядерного на основе урана-235 или даже урана-238. Сахаровская «слойка» стала первой транспортабельной водородной бомбой».

В 1952 году американцы взорвали термоядерное устройство «Иви Майк». В Тихом океане были проведены испытания, в результате которых был уничтожен целый остров. Потом в августе 1953 года СССР взорвало сахаровскую «слойку».

Начавшаяся впоследствии гонка вооружений, по мнению Жореса Алферова, – явление неоднозначное, учитывая колоссальные расходы и гипертрофированный военный потенциал, накопленный обеими державами.

«Игорь Васильевич Курчатов был против и неоднократно обращался к Хрущеву по этому вопросу. К концу 70-х годов мы имели порядка 40 тысяч ядерных боеголовк, 248 подводных лодок. Потом начались соглашения по стратегическому сокращению ядерного оружия», – говорит Жорес Иванович.

Он показал фотографию с научной конференции, где советские ученые собрались в пригороде Вашингтона для обсуждения с американскими коллегами так называемой Стратегической оборонной инициативы, или «звездных войн» – военной программы США, созданной президентом Рональдом Рейганом, как считает Жорес Иванович, для уничтожения экономики СССР.

«Первой бумагой, подписанной Рейганом, был декрет, отменяющий научное сотрудничество между Академией наук СССР и Национальной академией наук США. Должен сказать, что в годы холодной войны и даже раньше у нас всегда были хорошие профессиональные отношения с американским учеными», – говорит физик.

Одним из инициаторов сотрудничества был блестящий советский ученый-математик Мстислав Келдыш, который пользовался непререкаемым авторитетом среди американских коллег.

«В 1974 году я был гостем ученого Гарольда Брауна (позже он стал министром обороны США). Мы сидели у него дома. И когда в разговоре я упомянул Мстислава Всеволодовича, он сказал: «Келдыш был у меня дома». Он повел меня на второй этаж своего коттеджа и показал комнату, сказав, что Келдыш останавливался в этой комнате и, держась за простыню на кровати, сказал, что Келдыш на ней спал», – рассказывает Жорес Алферов.

По его словам, «идея у Рейгана была простая – обязательно втянуть нас в гонку вооружений, чтобы подорвать нашу экономику. Но мы нашли союзников в лице Американской академии наук и Федерации американских ученых. Мы, научные сотрудники, и сегодня при всех сложностях наших нынешних отношений по-прежнему поддерживаем хорошие отношения, потому что понимаем, для чего работаем, и опасаемся за результаты».

Наука превыше всего

Говоря о неоднозначных результатах гонки вооружений в период холодной войны между СССР и США, Жорес Алферов подчеркнул неоценимый вклад разработок тех лет в развитие советской науки.

«Наука – это производительная сила общества. Эту мысль сформулировал еще Карл Маркс. Созданные наукой новые технологии определяют развитие цивилизации. Великий ученый Фредерик Жолио-Кюри сказал, что каждая страна привносит свое в сокровищницу цивилизации. Если она этого не делает, она подвергается колонизации.

Значение нашего атомного проекта – гигантское. Это было не просто создание оружия и ликвидация монополии США.

Даже при том условии, что бомбы нужно закрывать, и атомная энергетика едва ли будет определяющей в мировой энергетике в целом, представив советский атомный проект, мы подняли науку и технологию в нашей стране на необычайно высокий уровень, соответствующий лучшим мировым стандартам. Вместе с непосредственным решением атомных проблем решались проблемы радиолокаций, компьютерной техники, ракетной техники, материаловедения. И это чрезвычайно важно», – подчеркнул Алферов.

«Сложно сопоставить с атомным проектом какой-либо другой. Но нужно тратить так много средств, как мы можем, на развитие науки, потому что это совершенно беспроигрышные вложения. Власть должна понимать (не вмешиваясь в какие-то научные разработки), к какому колоссальному прогрессу может привести развитие науки», – заключил ученый.

Источник: marafonec.livejournal.com

masterok

Сама по себе концепция цифрового компьютера в современном его понимании была придумана более 200 лет назад, если не раньше. Но первые попытки реализации идеи на механической элементной базе Чарльзом Бэббиджем показали, что даже в простейшей версии конструкция получалась настолько дорогостоящей и ненадёжной, что тогдашние правительства не стремились выделять деньги на такие развлечения учёных. Потому и застопорилось это дело более чем на век, хотя механизация различных вычислений весьма быстро распространялась, поскольку в некоторых областях такие потребности были.

И только необходимость создания оружия Судного Дня привела к тому, что вопрос сверхсложных и сверхбыстрых вычислений со сверхвысокой точностью стал важнейшим. Точнее, важнейшим для двух мировых держав или для двух политических систем (кому как больше нравится) было овладеть атомной бомбой как самым мощным оружием в мире. И хотя вычисления только инструмент для получения искомого, даже на него участники атомной гонки стали отпускать любые деньги и материалы.

Но создание первых атомных бомб происходило, так сказать, на «компьютерах» предыдущего технологического уклада. Перейдем к свидетельствам тех лет.

Главным «решателем», «думателем» и «вычислителем» по советской атомной бомбе был физик-теоретик Лев Ландау. Академик Халатников вспоминал о нём:

«В декабре 1946 года меня перевели из аспирантов в младшие научные сотрудники, и Ландау объявил, что я буду заниматься вместе с ним атомной бомбой. В это время в теоротделе Ландау было всего два сотрудника: Е. М. Лифшиц и я. Задача, которую поручил нам Ландау, была связана с большим объёмом численных расчетов. Поэтому при теоротделе создали вычислительное бюро: 20–30 девушек, вооруженных немецкими электрическими арифмометрами, во главе с математиком Наумом Мейманом».

Декабрь первого послевоенного года. Три физика-теоретика, один математик, 20–30 девушек, вычислительное бюро и трофейные немецкие арифмометры – романтика! Хотелось бы быть молодым советским физиком в те годы!

Обратите внимание на лёгкость происходящего: Ландау поставил задачу – раз; для её решения требуется масса вычислений – два; в теоротделе появляются 20–30 новых сотрудниц с арифмометрами – три. К тому же всем нужны зарплаты, жильё, соцпакет и прочее. И это в голодные послевоенные годы!

У академика Халатникова хорошая память. Вот как организовывали вычислительные бюро на правительственном уровне в 1948 году уже в других институтах АН СССР (вычислительное бюро Института физических проблем, где работал Халатников, на тот момент уже вовсю считало бомбу и разделение изотопов):

Изпостановления СМ СССР № 1990- 774сс/оп«О дополнительных заданиях по плану специальных научно-исследовательских работ на 1948 год» (г. Москва, Кремль 10 июня 1948 г. Сов. секретно):

«. разрешить президиуму АН СССР увеличить штаты и соответственно фонд заработной платы в Математическом институте АН СССР на 12 чел., в Ленинградском филиале Математического института АН СССР на 15 чел., в Геофизическом институте АН СССР на 30 чел.).

Обязать Министерство внешней торговли (т. Крутикова) в месячный срок поставить 60 счетных электрических автоматических машин «Мерседес Эвклид Р-38 С. М.» (за счет сокращения поставки их Министерству торговли СССР), в т. ч.: Математическому институту АН СССР – 20 машин, Ленинградскому филиалу Математического института АН СССР – 10 машин, Геофизическому институту АН СССР – 30 машин.

Председатель Совета Министров Союза ССР И. Сталин».

Как хорошо совпадают цифры (на 57 новых сотрудников – девушек же! – 60 счётных машин) и как жесток «тиран» (торгаши со своим госпланом идут лесом, на счётах переморщатся баланс сводить, а арифмометры – в Академию наук!). А поскольку постановление секретное, то Минторг, возможно, еще и возмущался тогда.

Вот так выглядел этот самый «Мерседес» без колёс. Никак не скажешь, что на нём можно посчитать дифференциальное уравнение второго порядка в частных производных. А считали-то и покруче уравнения!

Mersedes R38 SM

Неплохие деньги тогда получали эти девочки-расчётчицы.

Из того же постановления:

«Установить за выполнение в срок теоретических и расчетных работ, указанных в данном Постановлении, следующие премии:

за теоретические работы научному руководителю – 100 тыс. руб.;

коллективу сотрудников – 200 тыс. руб.;

за расчетные работы научному руководителю – 100 тыс. руб.;

коллективу сотрудников – 300 тыс. руб.»

Просто за выполнение работы в срок – премия в 300 тысяч рублей на коллектив в 15–20 человек. Неплохо зарабатывали «живые ЭВМ» в то время (средняя зарплата в 1948 г. была около 600 рублей)!

Водородную бомбу считали примерно так же. Из воспоминаний об академике Харитоне:

«Мне было предложено организовать группу из математиков и вычислителей для отдела И. Е. Тамма, куда входил и А. Д. Сахаров. Предстояло рассчитывать «слойку» Сахарова. Для решения этой задачи требовалось привлечение довольно «высокой» математики и проведение колоссального количества вычислений.

В то время мы не имели быстродействующих ЭВМ, расчёты проводились вручную на электромеханических машинах «Mersedes» и «Rheinmetall», с использованием американских таблиц элементарных и специальных функций. Подходящих специалистов, математиков и вычислителей наши вузы и техникумы не готовили. По инициативе Юлия Борисовича было решено привлечь в качестве вычислителей молодых женщин – опытных геодезистов-вычислителей, в основном из Ленинграда. В результате к весне 1951 года мы имели группу, насчитывающую около 40 человек. Была создана как бы «живая ЭВМ»; Юлий Борисович Харитон много внимания уделял созданию этой группы».

И снова: физики, математики, девушки, арифмометры и термоядерная бомба. И ведь бахнуло, как надо!

Арифмометры Rheinmetall.

Rheinmetall SAL

Но к середине 50-х уже не одними арифмометрами и девушками считали. В контексте термоядерного проекта мне попадались упоминания применения аналоговых вычислительных машин (АВМ) МН-2 и цифровых (ЦВМ) линейки «Урал». Но эту тему я постараюсь осветить подробнее в следующий раз.

А что в США?

Кто-то может сказать: «А в это время в передовой Америке. » Да, в Америке, конечно же, компьютеры, лазеры, звёздные войны и кока-кола. Вот как, описывая свою работу в Лос-Аламосе, шутил по поводу расчетов американской атомной бомбы мистер Фейнман в своей известной книге:

«. Проблема, над которой я работал, была вот какой. Нам приходилось делать множество вычислений, и мы делали их на счетных машинах Маршана. Между прочим, это интересно – просто чтобы дать представление, на что был похож Лос-Аламос. У нас были «компьютеры» Маршана – ручные арифмометры, калькуляторы с числами.

Нажимаешь на них, и они умножают, делят, прибавляют и т.д., но не так легко, как это делается сейчас. Это были механические приспособления, часто ломающиеся, их то и дело приходилось отсылать на фабрику для починки. Довольно быстро все оставались без машинок.

Ну, в общем, мы все решили, что самая главная задача – понять точно, что именно происходит во время взрыва бомбы, чтобы можно было точно указать, сколько выделяется энергии и т. д., – требовала намного больше выкладок, чем мы могли делать. Но один умный человек по имени Стэнли Френкель сообразил, что вычисления, возможно, удастся сделать на машинах IBM. Компания IBM выпускала машины для бизнеса – устройства для сложения, называемые табуляторами, и машины для умножения – мультипликаторы, в которые можно было закладывать карточки: машина считывала два числа с карточки и умножала их. Были также устройства, которые сличали числа, сортировали их и т. д.

И вот Френкель придумал замечательную программу. Если бы мы собрали довольно много таких машин в одной комнате, то мы смогли бы взять карточки и запустить их по циклу. Всякий, кто сейчас делает численные вычисления, знает точно, о чем я говорю, но тогда это было нечто новое – поточная линия из вычислительных машинок. Мы делали подобные вещи на машинках для сложения.

Обычно продвигаешься шаг за шагом, проводя все выкладки самостоятельно. Но здесь всё не так – сначала обращаешься к «слагателю», затем к «умножителю», опять к «слагателю» и т. д. Одним словом, Френкель спроектировал такую систему и заказал калькуляторы в компании IBM, поскольку мы поняли, что это хороший способ решения наших проблем.

В данном конкретном случае мы разработали все численные операции – предполагалось, что их будут делать машины – множь это, потом сделай это, потом вычти это. Мы разработали программу, но у нас пока не было машин для реальной проверки. Поэтому мы посадили в комнату девушек и снабдили каждую калькулятором Маршана: одна была «умножителем», другая – «слагателем». Еще одна возводила в куб: всё, что она делала, – возводила в третью степень число на карточке и отправляла её следующей девушке.

Так мы прошли по всему циклу, пока не «вылизали» его, не избавились от всех скрытых ошибок. Оказалось, что скорость, с которой мы теперь были в состоянии вычислять, стала чертовски большой – намного больше, чем при другом способе, когда каждый человек все шаги проделывал сам. По этой системе мы получили скорость вычислений, совпадающую с предсказываемой скоростью для машины IBM. Единственная разница состояла в том, что машины IBM не уставали и могли работать в три смены. А вот девушки через некоторое время уставали».

Ручная механическая машина Маршана выглядела тогда так:

Еще были электрические, но ведь «девушки уставали», по-видимому, ручки крутить.

Получается, у американцев первую бомбу считала та же самая «живая ЭВМ» из девушек и арифмометров (ручных) Маршана. Еще у Фейнмана в книге много интересного про параллельные вычисления, ловлю багов и даже про «компьютерную болезнь» у Стенли Френкеля. Айтишникам однозначно почитать стоит!

Но, в целом, развитие ЭВМ под атомные проекты в США по понятным причинам опережало СССР. Уже в манхеттенском проекте появились компьютеры IBM Mark I. А свою термоядерную бомбу американцы частично считали уже на ENIAC. Правда, это не очень помогло им опередить СССР с созданием готового к применению термоядерного устройства.

Источник: masterok.livejournal.com

кто первый изобрел атомную бомбу?

В её создании приняли участие куча учёных, она не за один день была создана.

В 1896 году французский химик Антуан Анри Беккерель открывает радиоактивность урана.

В 1899 году Эрнест Резерфорд обнаруживает альфа- и бета-лучи. В 1900 г. открыто гамма-излучение.

В эти годы открыты многие радиоактивные изотопы химических элементов: в 1898 г. Пьером Кюри и Марией Склодовской-Кюри открыты полоний и радий, в 1899 Резерфордом открыт радон, а Дебьерном — актиний.

В 1903 году Резерфорд и Фредерик Содди опубликовали закон радиоактивного распада.

В 1921 г. Отто Ган, фактически, открывает ядерную изомерию.

В 1932 г. Джеймс Чедвик открыл нейтрон, а Карл Д. Андерсон — позитрон.

В том же 1932 году в США Эрнест Лоуренс запустил первый циклотрон, а в Англии Эрнест Уолтон и Джон Кокрофт впервые расщепили ядро атома: они разрушили ядро лития, обстреливая его на ускорителе протонами. Одновременно такой эксперимент был проведен в СССР.

В 1934 г. Фредерик Жолио-Кюри открыл искусственную радиоактивность, а Энрико Ферми разработал методику замедления нейтронов. В 1936 г. им было открыто селективное поглощение нейтронов.

В 1938 г. Отто Ган, Фриц Штрассман и Лиза Мейтнер открывают расщепление ядра урана при поглощении им нейтронов. С этого и начинается разработка ядерного оружия.

В 1940 г. Г. Н. Флёров и К. А. Петржак, работая в ЛФТИ, открыли спонтанное деление ядра урана.

Весной 1941 г. Ферми завершил разработку теории цепной ядерной реакции.

В июне 1942 г. Ферми и Г. Андерсоном в ходе опытов был получен коэффициент размножения нейтронов больше единицы, что открыло путь к созданию ядерного реактора.

2 декабря 1942 г. в США заработал первый в мире ядерный реактор, осуществлена первая самоподдерживающаяся цепная ядерная реакция.

17 сентября 1943 г. стартовал «Манхэттенский проект» .

16 июля 1945 г. в США в пустыне под Аламогордо (штат Нью-Мексико) испытано первое ядерное взрывное устройство «Gadget» (одноступенчатое, на основе плутония) .

В августе 1945 г. на японские города американцами были сброшены первые атомные бомбы «Малыш» (6 августа, Хиросима) и «Толстяк» (9 августа, Нагасаки) . См. Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки.

Источник: http://ru.wikipedia.org/wiki/Ядерное_оружие

Остальные ответы

американцы при помощи немцев . наши документацию успешно сперли. и тоже с немцами допилили свою. а вобще это так важно? ничего не меняет. кто первый изобрел. меняет кто первый запустит.

Америкосы

теоретические разработки были у многих

к концу второй мировой очень далеко продвинулись немцы и итальянцы.

но сделать образец не успели.

америкосы в 45 всех спецов этих к себе вывезли и ударными темпами освоили

новую продукцию.

Следующий ответ — лишь хронология официальной американской отчетности.

плутониевая бомба было изготовлена позже урановой. плутониевая во много раз дороже.

Поэтому заявления пиндосов об испытании в июле уже плутониевой бомбы — полный фуфел.

Зачем тогда нужно было еще и урановую делать? (которая «Толстяк»)

первыми создали теже кто и первым её применил в реальных боевых условиях

Америкосы

и прменили они против Японии двух их городов

Херосимы и Нагасаки

Все это флуктуации на около научной сказки бабушки- истории. Все эти ответы. Бомбу сделали и испытали в фашистской Германии. Как и ракетный носитель для нее. В результате сепаратных переговоров » Санрайз» бомбы оказались в северной америке, Гитлер- в южной. ( Вместе со своей собакой Блонди).

Источник: otvet.mail.ru

Кто изобрел атомную бомбу?

Вряд ли можно конкретно назвать какого-либо человека, что он является создателем атомного (ядерного) оружия. Без открытий предшественников не было бы и окончательного результата. Но, многие называют именно Отто Гана, немца по происхождения, химика-ядерщика, «отцом атомной бомбы». Судя по всему именно его открытия в области расщепления ядра, совместно с Фрицем Штрассманном, можно считать основопологающими в создании ядерного оружия.

Отцом американской бомбы принято считать Ажулиуса Роберта Оппенгеймера, хотя немалый вклад в создание её внес итальянец Ферми Энрико.

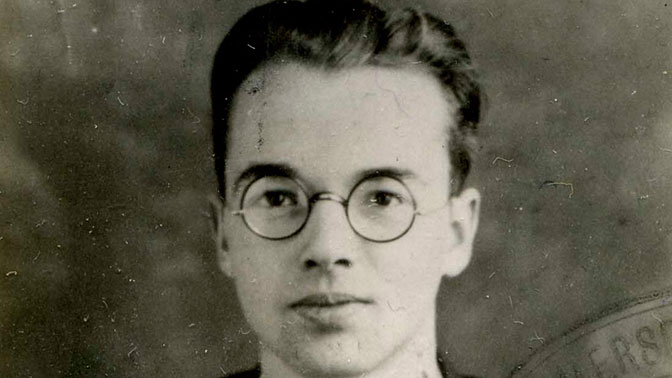

Отцом советского оружия массового поражения принято считать Игоря Курчатова и советскую разведку и лично Клауса Фукса. Однако не стоит забывать об открытиях наших ученых в конце 30-х годдов. Работы по делению урана вели А. К. Петержак и Г. Н. Флеров.

автор вопроса выбрал этот ответ лучшим

комментировать

в избранное ссылка отблагодарить

Пашен ька [189K]

7 лет назад

Многие открытия имеют своих «родителей», а вот изобретения часто являются коллективным результатом общего дела, когда каждый вносил свой вклад. К тому же многие изобретения являются как бы продуктом своей эпохи, поэтому работа над ними ведется одновременно в разных лабораториях. так и с атомной бомбой, у неё нет одно-единственного родителя.

комментировать

в избранное ссылка отблагодарить

секле та [237K]

7 лет назад

В 30-ые годы прошлого столетия многие физики работали над созданием атомной бомбы. Официально считается, что первыми создали, испытали и использовали атомную бомбу США. Однако недавно я читала книги Ганса-Ульриха фон Кранца, исследователя тайн Третьего рейха, где он утверждает — бомбу изобрели нацисты, и первая в мире атомная бомбв была испытана ними в марте 1944 года в Беларуссии.

Американцже захватили все документы об атомной бомбе, ученых и сами образцы (из было, якобы, 13). Так американцам были доступны 3 образца, а 10 — немцы перевезли на тайную базу в Антарктиде. Свое заключений Кранц подтверждает тем, что после Хиросимы и Нагасаки в США не было никаких известий об испытании бомб более 1,5 ,а после того испытания были неудачными. Такое, по его мнению, было бы невозможно, если бы бомбы создавались самими США.

Истину мы же вряд ли узнаем.

Источник: www.bolshoyvopros.ru

Герои невидимой войны: зачем американские физики передали СССР секрет атомной бомбы

Раскрытие секрета американской атомной бомбы стало одним из самых крупных провалов американских спецслужб.

Читайте нас на:

Активный поиск советских агентов, который временами больше походил на охоту на ведьм, хоть и привел к серии громких арестов, но не позволил американским разведчикам понять главного — причин, по которым американские ученые активно шли на сотрудничество с СССР.

Самый успешный нелегал

Настоящее имя советского гражданина Рудольфа Абеля, арестованного в США в 1957 году, долгое время было неизвестно даже его коллегам по опасной работе. Лишь в 90-х, когда завесу секретности приоткрыли, стал понятен объем послевоенной разведывательной деятельности одного из самых успешных агентов-нелегалов в истории советской разведки Вильяма Фишера, карьера которого в разведке началась еще в 1927 году.

Через три года после завершения Великой Отечественной войны Фишер был направлен на другое, особо опасное направление. В конце 40-х начинается одна из самых длительных и опасных командировок советского специалиста по разведке. Под легендой свободного художника Эмиля Робера Голдфуса советскому нелегалу, работавшему под оперативным псевдонимом Марк в Соединенных Штатах Америки, удалось завербовать и собрать под единое управление нескольких агентов, способных получать данные об атомном проекте США от непосредственных участников.

Несмотря на то что создание собственной атомной бомбы стало для СССР жизненно важным предприятием, добывать сведения любой ценой, жертвуя агентами и источниками информации, не пришлось — участники проекта, ученые с мировыми именами и уникальными знаниями, активно предлагали свои услуги советской разведке практически с первых дней работы над американским атомным оружием.

«Фишер — пример идеального разведчика, который знал и понимал, как выполнять задачу в тех условиях, какие есть. Он умел замыкать на себе информацию, делать выводы, докладывать только строго необходимые вещи. Это своеобразной кризисный управленец времен холодной войны, который не только знал, как из радиоприемника, фольги, коробки спичек и жвачки сделать тайник, но и понимал, как поступить, чтобы не раскрыли ни резидента, ни завербованных агентов. В общем-то, если бы не сдавший Фишера агент, то советская резидентура могла бы работать в США до конца холодной войны без особых проблем», — отметил в интервью «Звезде» историк Борис Худяков.

Тайный агент ГРУ

Историки разведки часто отмечают, что общая координация работы резидентуры за рубежом, вне всякого сомнения, сложна, однако и в этом случае подбор кадров решает все. Одним из тех, кто стал активно сотрудничать с советской разведкой, был Жорж Абрамович Коваль, один из самых засекреченных агентов «атомной декады». Подробности работы Коваля с Главным разведывательным управлением до самой смерти советского агента не раскрывались по его личной просьбе. Историки отмечают, что при жизни, уже после того, как кончилась холодная война и отношения новой России и США заметно улучшились, Коваль предпочитал никому и никогда не рассказывать о подробностях своей работы над атомным проектом в США.

Контакт и вербовка Коваля советской внешней разведкой состоялись еще в 1939 году во время учебы гражданина США в Московском химико-технологическом институте. Первым местом работы Коваля сразу после возвращения в Соединенные Штаты стала лаборатория атомного центра в Ок-Ридже, закрытом городе в штате Теннеси, где в рамках проекта «Манхэттен» проводились ключевые научные изыскания по компонентам атомной бомбы.

Стремительный карьерный рост Коваля позволил советским разведчикам получить массу ценной информации. В частности, он описал и оформил в виде удобного информационного материала подробную схему процесса производства радиоактивных материалов, плутония и полония-210, использованных в американской атомной бомбе «Толстяк».

После перевода в научный центр Дейтон Жорж Коваль продолжил снабжать советскую разведку ценными разведданными. Благодаря полученной информации от агента, проходившего в агентурных документах под оперативным псевдонимом Дельмар, советские ученые во главе с академиком Курчатовым к 1945 году смогли значительно ускориться в одном из самых сложных направлений создания атомной бомбы — разработке нейтронного запала, «поджигающего» цепную реакцию нейтронов в атомном заряде.

В 1949 году, после выполнения смертельно опасной миссии, Жорж Коваль вернулся в Москву и уже через четыре года, после защиты диссертации, стал преподавать в Московском химико-технологическом институте, где проработал почти 40 лет. Практически до самой смерти Коваль не рассказывал о своей работе: слишком важной и ценной была задача, и слишком тонкими оказались методы сбора информации. Стоит отметить, что Коваль неоднократно попадал в разработку американской контрразведки, однако доказательств его работы на СССР так и не нашли.

Долгое время считалось, что именно Коваль стал первым контактом советских разведчиков среди ученых проекта «Манхэттен», однако талантливый «атомный разведчик» не был одинок в своих стремлениях «уравновесить» мир.

Первый из первых

Работа американской и британской контрразведок и серьезное изучение научных сотрудников проекта «Манхэттен» привели к чудовищному выводу: источники утечки сверхсекретной информации находятся на самом высоком уровне, а значит, выявлять потенциальных агентов необходимо среди лучших умов планеты, собранных в рамках одного проекта. Одним из первых по итогам контрразведывательных мероприятий был арестован немецкий физик Клаус Фукс, которого, как и Коваля, до последнего не принимали в оперативную разработку после десятков проверок. Оказалось, что Фукс плотно работал с органами разведки СССР еще с 1943 года и с самого начала работы над проектом «Манхэттен» поставлял секретные сведения советским резидентам.

Уже после ареста Фукса стали допрашивать его ближайшего соратника, физика-теоретика Рудольфа Пайерлса, который отказался свидетельствовать о своем коллеге и заявил, что Фукс работал на СССР, исходя из собственных убеждений, и не имел скрытых мотивов, включая материальное вознаграждение за работу. Того же мнения придерживался и Виктор Вайскопф, американский физик, отметивший, что Фукс выступал за создание баланса по части оружия массового поражения.

После ареста Фукса были раскрыты и другие участники уникальной операции — связной Фукса Гарри Голд и сотрудник лаборатории Дэвид Грингласс, раскрывший советской разведке подробности конструкции бомбы, сброшенной на японский город Нагасаки. Были арестованы и ближайшие родственники Грингласса — Этель и Юлиус Розенберг, работавшие на резидентуру внешней разведки с 40-х годов.

Однако наибольшую опасность, согласно рассекреченным документам, для «атомного проекта» представлял одаренный физик Теодор Холл. Именно он едва ли не первым вступил в контакт с органами внешней разведки СССР и стал передавать секретные сведения о разработке американского атомного оружия. К моменту начала работ по проекту «Манхэттен» Холл оказался самым молодым участником коллектива. Его талант и способность мыслить поражают до сих пор: в 14 лет вундеркинда приняли в Колумбийский университет, а еще через два года — в Гарвард. Спустя еще два года Холл получил ученую степень, а в возрасте 19 лет был привлечен к работе над атомной бомбой, где получил беспрецедентный уровень допуска к секретным материалам.

Теодор Холл так и не был осужден за работу на Советский Союз. Во многом этого удалось добиться грамотной организацией работы Холла по атомному проекту в Лос-Аламосе. Действия Холла не только позволили советским разведчикам получить к 1944 году чертежи, математические выкладки, данные лабораторных исследований и многое другое, но и способствовали тому, что агенты Федерального бюро расследований несколько лет ходили по ложному следу.

«Здесь важно отметить и другое. В ряде источников Холл подается как ярый противник США, однако на самом деле это далеко не так. В действительности он был противником одностороннего обладания оружием с такими возможностями для разрушения и со временем планировал разорвать отношения с советской разведкой.

Само собой, после того, как убедится, что сделал для мира во всем мире все, что только мог. Холл неоднократно отвечал, что атомная бомба, которую делают в США, намного хуже, чем немецкие разработки по этой теме. Он также считал, что только Советский Союз обладает достаточной силой, чтобы «уравновесить» геополитические весы», — отметил в интервью «Звезде» военный историк Всеволод Белинский.

Несмотря на то что Холл был физиком, советская резидентура в США получила и другие ценные сведения об атомном проекте. После подробных докладов Холла стали известны структура научных центров, координаты и подробные данные о режиме работы, пропускных пунктах и внутренних документах для сотрудников и многое другое. К тому же, с момента первых контактов с советской разведкой Холл самостоятельно умел «сбрасывать хвосты» наружного наблюдения, направляясь на конспиративные квартиры, чем очень удивил советских разведчиков.

Схема работы Теодора Холла на Советский Союз, как и его личность, была раскрыта в рамках засекреченной операции военной контрразведки США под кодовым названием «Венона». И хотя вина Холла была практически полностью доказана, а сам он неоднократно подвергался тяжелым допросам, американский физик не только не признал собственной вины, но и ввиду секретности оперативно-разыскных мероприятий был всего лишь уволен с занимаемой должности без тюремного срока.

Доказательства причастности Холла к работе на СССР были опубликованы лишь в 1995 году, в чем ученый впоследствии неоднократно пытался объясниться. Однако никаких подробностей вроде схем, контактов, явок, паролей, имен и других данных Теодор Холл не выдавал никогда, а причины, по которым он самостоятельно пошел на сотрудничество с СССР, лишь в 2003 году официально подтвердила его жена.

Джоан Холл отмечала, что ее муж прекрасно понимал, к чему приведет одностороннее обладание оружием такого типа. Американский физик полагал, что США не устоят перед соблазном устраивать карательные акции по собственному желанию, отмечая, что, помимо японских городов Хиросима и Нагасаки, к уничтожению могли быть приговорены не только территории СССР, но и крупные города в Китае, удар по которым планировали нанести в начале 50-х годов.

Источник: tvzvezda.ru