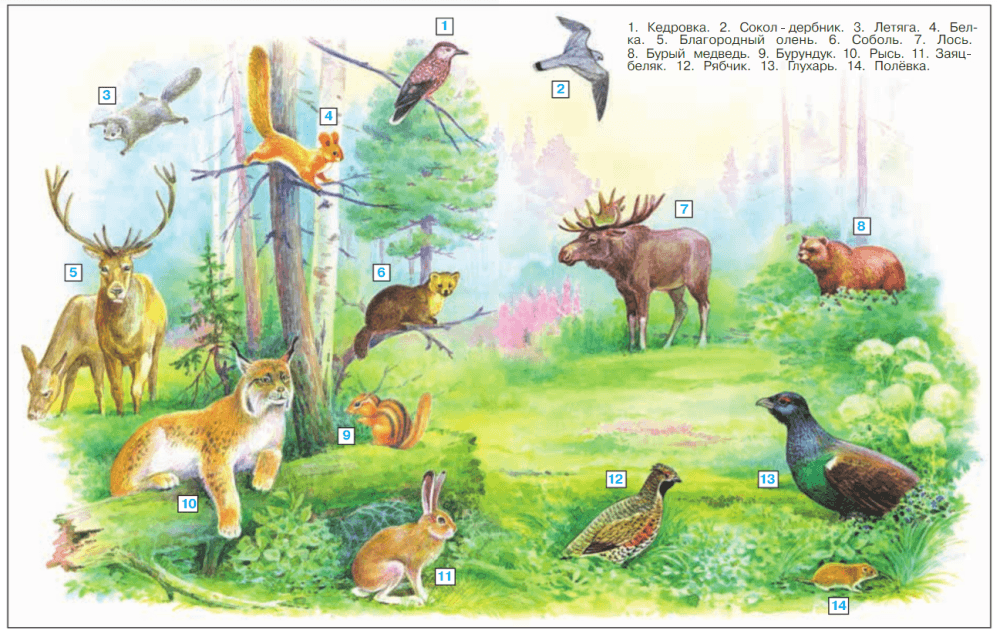

С помощью рисунка учебника (с. 70 − 71 ) познакомьтесь с животным миром тайги. Найдите в тексте учебника информацию о некоторых животных. Чем они особенно интересны? По рисунку и тексту учебника расскажите об экологических связях в тайге.

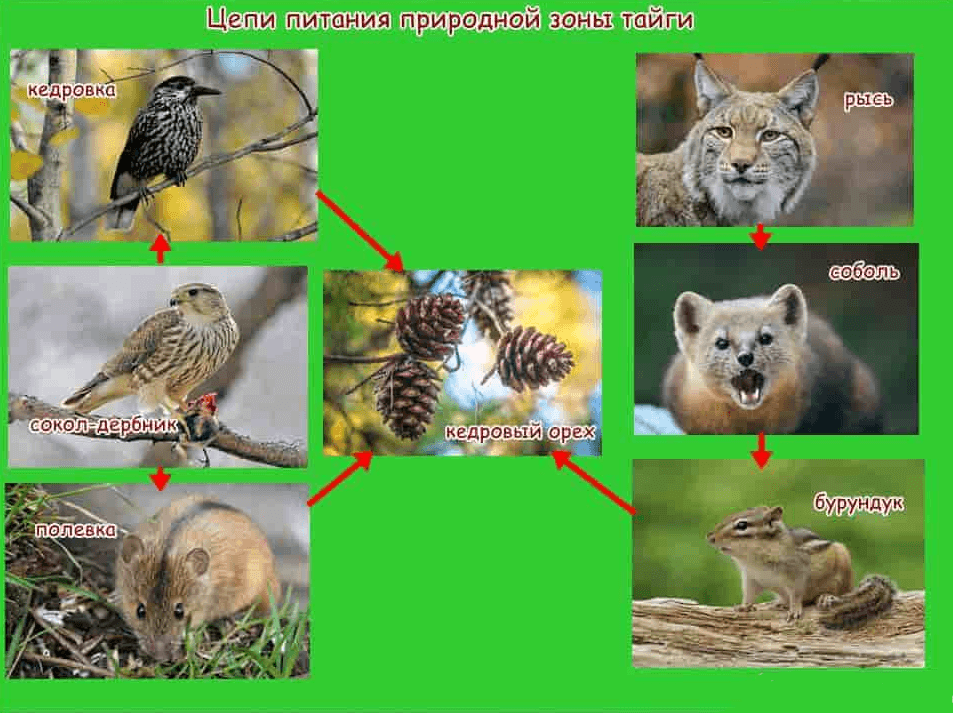

Изготовьте модель цепи питания, характерной для тайги.

По результатам работы сделайте сообщения классу

reshalka.com

ГДЗ учебник по окружающему миру 4 класс (часть 1) Плешаков. Работаем в группе (стр.68-69). Номер №3

Решение

Яркие футболки в нашем магазине reshalkashop.ru

Животный мир тайги:

1 . Кедровка

2 . Сокол−дербник

3 . Летяга

4 . Белка

5 . Благородный олень

6 . Соболь

Интересные и захватывающие факты о белках Видео о белках

7 . Лось

8 . Бурый медведь

9 . Бурундук

10 . Рысь

11 . Заяц−беляк

12 . Рябчик

13 . Глухарь

14 . Полёвка

Кедровка на зиму запасает для себя в укромных местах кедровые орехи. Часть этих орехов она потом не находит. И они на новых местах дают всходы.

Летяга − родственница белки, в отличие от белки летяга умеет не только ловко прыгать с ветки на ветку, но и летать, точнее, планировать на немалое расстояние − до 40 − 50 метров!

Соболь − хищник. Его основная добыча − грызуны. Когда−то соболей в тайге было много, но из−за красивого, дорогого меха люди их почти уничтожили. Создание заповедников помогло спасти этого замечательного зверя.

Бурундук похож на белку, но почти вдвое меньше её. Питается бурундук в основном кедровыми орехами и другими семенами. В своей норе он делает большие запасы корма, которые поедает весной, после зимней спячки.

Экологические связи:

Птица кедровка помогает распространяться кедру на новые территории. Она питается орехами кедра, но при этом часто забывает места, в которых прячет орехи. А эти орехи дают жизнь новым деревьям.

Такую же связь можно обнаружить у кедра и бурундука. Бурундук делает запасы на зиму, но не всегда весной съедает эти запасы. Ведь животное может стать жертвой того же соболя. И оставленные орехи также прорастают.

Источник: reshalka.com

Цепь питания в тайге. Основные особенности и представители трофического ряда тайги

Живые организмы населяют нашу планету уже не один миллион лет, и все это время на земном шаре происходит непрерывный обмен энергией, благодаря которой поддерживается жизнь. Происходит это благодаря такому понятию как цепь питания. Это одно из важнейших условий существования всех живых организмов, начиная от одноклеточных растений, и заканчивая крупными хищниками.

Материал подготовлен совместно с учителем высшей категории Акулинкиной Татьяной Николаевной.

Опыт работы преподавателем — более 48 лет.

Что такое цепь питания?

Пищевая цепь представляет собой особые взаимоотношения между группами организмов, при которых происходит перенос энергии за счет поедания одних существ другими.

В цепи питания каждый организм занимает свой пищевой (трофический) уровень. Рассмотрим последовательность расположения таких уровней:

- Первый уровень. Его занимают организмы, которые могут производить пищу, используя природную энергию. К ним относятся растения и некоторые виды бактерий. Такие организмы называются продуцентами.

Рис. 1. Продуценты – это растения.

- Второй уровень. На втором пищевом уровне располагаются растительноядные животные, которые поедают продуцентов. Это первичные потребители (консументы): зайцы, коровы, овцы, насекомые.

- Третий уровень. Животные третьего уровня поедают травоядных животных. Они называются вторичными консументами или хищными (плотоядными) животными. Например, змея – хищник, который питается грызунами (первичными потребителями).

- Четвертый уровень. Небольшие хищники, в свою очередь, становятся жертвами более крупных плотоядных животных –консументов третьего порядка. Например, филин поедает змей.

- Пятый уровень. Третичных потребителей выбирает себе в качестве жертвы так называемый суперхищник – опасное крупное животное, у которых в природе нет естественных врагов. К ним относятся белые медведи, львы, крокодилы, акулы. Это полноценные хозяева своих экосистем.

Рис. 2. Белый медведь.

Когда какое-либо существо погибает, оно становится источником пищи для животных, питающихся падалью. Это стервятники, гиены, крабы, черви. Остатки после пиршества достаются редуцентам – бактериям и грибам, благодаря которым происходят процессы разложения.

Общее понятие

Цепью питания называется логичный порядок взаимодействия организмов, при котором каждый предыдущий бионт представляет собой пищу для следующего. Происходит перенос энергии от начального источника через цепочку организмов. Живые существа связываются между собой, т. к. являются предметом питания для других особей.

Пищевая нить обычно включает 3−5 звеньев. Каждый новый вид приобретает приблизительно 10% энергии от предыдущего элемента цепи. Около 90% биоэнергии преобразовывается в тепло.

Последовательность звеньев

Если особь прекращает существование, то организм становится питательным ресурсом для животных, употребляющих падаль. Остатки после поедания переходят к редуцентам, которые представлены классом грибов и бактерий. Эти компоненты способствуют окончательному разложению.

Расстановка элементов в цепи питания:

- На первом уровне находятся организмы, которые самостоятельно производят пищу и вырабатывают органику из природных компонентов. Они получают питание посредством фотосинтеза, используют биологическую энергию и называются продуцентами. К этому виду относятся некоторые растения и бактерии.

- Вторая ступень включает растительноядные организмы, поедающие продуцентов. Они относятся к категории консументов — гетеротрофных особей, получающих готовую органику. К виду принадлежат хищные и травоядные животные.

- К организмам третьего уровня относятся животные, которые употребляют в пищу травоядных особей. Они включаются в класс вторичных консументов и являют собой категорию плотоядных. Примером служит соболь, змея, поедающая мышей (первичных потребителей).

- Четвертый ярус содержит более крупных хищников, которые питаются организмами третьей ступени, например, филин охотится на змей. Называются они консументами третьего порядка.

- Пятая ступень включает суперхищников, которые выбирают жертву из предыдущего уровня. Такие животные не имеют природных врагов. К категории относятся медведи, крокодилы, львы или акулы в водной среде. Представители являются хозяевами экологической системы обитания.

Консумент любого уровня относится к виду гетеротрофов, т. к. не производит органику из неорганических материалов. Подразделение консументов на несколько порядков позволяет точно определить место бионта в питательной цепочке.

Редуценты также являются гетеротрофами, но отличаются от консументов умением растлевать органику (углеводы, нуклеиновые кислоты, белки) до неорганических видов (сера, водород, аммиак). Последние представители цепи завершают естественный оборот материалов в природе и создают субстрат для работы первичных продуцентов.

Составляющие бионты тайги

Пищевая сеть монтируется из отдельных цепочек пропитания в выбранной экологической системе и представляет собой естественную совокупность. Сети питания показывают взаимную связь всех организмов, отдельные нити перекрываются похожими цепочками.

Тайга представляет собой крупный мировой биом сухопутного порядка, в России занимает самую большую ландшафтную площадь. Разнообразный животный мир представлен множеством насекомых, зверей. Климат позволяет обитать в тайге оседлым видам, но является неприемлемой средой для проживания хладнокровных существ.

Лишь немного пресмыкающихся и земноводных обитают в таежных лесах, их небольшое количество связывается с суровыми зимами:

Жизнедеятельность некоторых животных притормаживается в холодные периоды, поэтому приостанавливается действие пищевой цепочки. В лесу гнездится больше 300 разновидностей птиц, среди них дятлы, совы, рябчики, глухари, кедровки. В качестве консументов 1−3 уровня здесь присутствуют грызуны, копытные и хищники:

- белка, мышь, бобер, бурундук;

- олень, косуля, лось;

- медведь, рысь, лисица, волк.

Таежная зона отличаются климатом с повышенной влажностью, поэтому в ареале многочисленных водоемов обитают водоплавающие виды птиц. Особенность экосистемы российской тайги в том, что многие элементы пищевой системы перебираются в другие условия на зиму и выпадают из последовательности. Цепь питания животных тайги делится на порядок выедания (пастбищный) и разложения.

Цепи питания тайги

Первый уровень в цепи питания тайги занимают местные растения: сосна, кедр, лиственница, смородина, можжевельник, различные травы и мхи.

Вторым звеном выступают консументы первого порядка или травоядные животные: белки, бурундуки, мыши, зайцы, лемминги, лоси, кабаны, олени.

которые читают вместе с этой

Окружающий мир (4 класс): Природные зоны

Природные зоны России (таблица, 4 класс)

Промежуточные звенья пищевой цепочки принадлежат всеядным и плотоядным животным. К ним относятся грызуны, птицы, змеи и некоторые виды насекомых.

Завершают цепь местные хищники: волки, рыси, росомахи, ястребы.

Самым крупным таежным хищником является медведь. Его вес может достигать 600 кг, а рост, если он встанет на задние лапы, превышает рост среднестатистического человека. Мощным оружием медведя являются его большие сильные лапы с огромными когтями – с одного удара он может повалить на землю любого зверя. Медведи – всеядные животные, которые могут лакомиться ягодами, желудями, насекомыми, рыбой и мелкими хищниками.

Модель разложения

Большая масса флористических представителей широколиственных, хвойных и смешанных лесных полос не годится в пищу млекопитающим, поэтому отмирает в земле. Детрит образовывается в почве степи, водной толще и на дне таежных рек и озер. Маленькие частицы минерализованной органики, которая является останками мертвых животных и растений, входят в схему цепи питания, характерной для тайги.

Мертвый материал временно выходит из природного оборота питательных элементов. Время отсутствия может составить короткий промежуток, т. к. тушки и отходы животных в теплом лесном климате перерабатываются за несколько суток, например, мушиными личинками. Трава и листья преобразовываются за 3−5 месяцев, время разложения мертвых древесных стволов соответствует нескольким годам.

Виды почвенной органики

К длинным промежуткам отсутствия материала в пищевой цепи относится образование вековых залежей полезных ископаемых. Детрит представляет собой запасник питания в экологической системе и помогает сложиться нормальной модели биологического круговорота. В природе есть своеобразные организмы, которые перерабатывают детрит.

Таежная зона дает такие разновидности детрита:

- гумус;

- лесная подстилка;

- торф.

Гумус представляет собой темноокрашенную органику, образующуюся посредством биологического химического разложения остатков флоры и фауны. Материал скапливается в верхнем слое почвы.

Около 90% гумуса является гумусовыми материалами:

- гумином;

- гуминовой щелочной кислотой;

- агрессивной фракцией растворимой гумусовой кислоты.

Остальная часть органического почвенного вещества представлена мало разложившимися животными и растительными остатками. В гумусе содержится 50% углерода, а его объем зависит от процесса превращения праха организмов и стадии минерализации (аэробного разложения на органику и породообразующие вещества).

Лесная подстилка является слоем детрита сверху почвы и появляется из слоя сброшенных листьев, упавших веток. Эта часть запасного питания является важной составляющей в структуре пищевой цепочки таежной экосистемы. В слое концентрируется большое количество разных форм детритофагов и редуцентов. Последний вид почти всегда представлен грибами.

Торфяной слой состоит из мало разложившихся останков растительности, которые скапливаются в экосистеме болота. Остатки травы и листьев хорошо видны под микроскопом. В разных болотных бассейнах формируются свои виды торфа, обогащенные характерной органикой и минералами.

Роль детритофагов

Крупицы гумуса используются в рационе биологических пожирателей, занятием которых в лесу является употребление в пищу консументов первого уровня. Детритофаги относятся к важной части в круговороте природных материалов, они усиливают доступность энергетики минералов и органики для существ высшего ранга.

К разряду детритофагов относятся:

- бактерии, малощетинковые черви, клещи, личинки;

- падальщики — животные, птицы рыбы, питающиеся мертвыми останками.

В науке предусматриваются различие между детритофагами и редуцентами. Те и другие перерабатывают органику, но первые передают энергию высшим организмам, а вторые способствуют минерализации животных и растительных останков.

Млекопитающие выделяют в процессе жизнедеятельности углекислород, воду, соли, мочевину, аммиак. Так они участвуют в разложении органических веществ, но их не относят к редуцентам. В эту группу попадают только гетеротрофные грибы и бактерии, которым доверена ключевая роль в процессе минерализации органических компонентов.

Питание умершей плотью относится к важной ступени в природном круговороте органики. Некоторые организмы употребляют материал в пищу эпизодически, рацион других состоит только их останков. Питание трупами встречается часто среди птиц, насекомых и крупных зверей. Останки перерабатываются в течение короткого промежутка времени. Например, тушу слона различные некрофаги могут съесть за 2−3 суток.

Преимущественно падаль едят млекопитающие, например, шакалы, гиены. Среди птиц такими являются грифы, отдельные аисты, медведи и львы, причастны к такому питанию и некоторые разновидности собачьей породы. Для основного контингента такой рацион является вынужденной мерой.

Цепь питания луга

Как всегда, первым звеном в цепи питания являются растения. На лугу их растет великое множество: всевозможные кормовые, цветущие, лекарственные растения.

Консументом первого порядка являются насекомые, которых также очень много обитает на лугу. Например, бабочка питается самим растением и его нектаром.

Рис. 3. Стрекоза – опасный хищник.

Бабочка становится жертвой хищницы-стрекозы, а та, в свою очередь, достается на обед лягушке. Земноводными питаются хищные птицы, например, ястреб. Завершающим звеном в цепи питания луга выступает один из самых крупных луговых хищников – лисица.

Лиственные и смешанные зоны

Лиственные леса располагаются в Северной части России и включают стволы дуба, клена, липы, ольхи, березы Смешанные полосы включают хвойные породы и лесообразующие кустовые и цветковые экземпляры, встречаются сосна, ель, пихта, граб, бук.

Примеры цепей в смешанных лесных зонах:

- березовая кора — русак — волк — разлагающие организмы;

- дерево — личинки жуков — дятел — тетеревятник — редуценты;

- листовая подстилка — черви — белозубки — филин — редуценты.

В этом ареале встречаются пастбищные питательные цепи. Первым звеном служит растительность в виде ягод, трав, орехов, древесной коры, шишек. Консументами первого плана выступают олени, косули, грызуны, землеройки и др. Хищники являются потребителями второй ступени, обычно это рысь, горностай, лиса. Волк в этой модели является одновременно участником детритных и пастбищных цепочек, он поедает мелких зверей, иногда питается падалью.

Особенности хвойной полосы

В таких ареалах растут сосны, пихты, ели, лиственницы, кедры и другие стволы. От лиственных и смешанных зон такие полосы отличаются тем, что в качестве первоначального основания берется не трава, а лишайник, мелкий кустарник и мох. Эта растительность не требует много света и приживается под круглогодичными густыми ветками.

В хвойных зонах являются распространенными детритные цепи питания. В качестве первого элемента выступает перегной, который поедают бактерии, одноклеточные и грибы.

Примеры пищевых схем в хвойном лесу:

- орехи кедра — белка — норка — разлагающие виды;

- растительный перегной — одноклеточные бактерии — простейшие организмы — грибы — бурый медведь — редуценты.

Консументы первой ступени будут такими, которые питаются не зеленой травой, а поедают традиционный покров для этих мест. В основном такими представителями являются олени и некоторые виды грызунов. Изредка встречается низкорослая крапива, бузина, чистотел, земляника. Растения съедаются белками, лосями, зайцами. Потребители второго уровня не отличаются от ареала смешанных и лиственных лесов и представлены хищниками.

Источник: biotop-ural.ru

Питание в тайге

Чем питаться в тайге? Если человека, заблудившегося в тайге, преследуют охотничьи неудачи, силки и ловушки остаются пустыми, а рыба упорно не желает клевать, ему придется обратиться к растительной пище. Она, конечно, не столь вкусна и сытна, как животная, но может в течение долгого времени поддерживать силы терпящих бедствие. В тайге, особенно в летне-осенний период, можно всегда отыскать грибы, плоды кустарников, съедобные коренья, орехи, желуди. Но особенно много в лесной чащобе всевозможных ягод.

Многие ягоды растут повсеместно в тайге на огромных территориях. Подсчитано что, например, биологический урожай брусники достигает 3 млн. т, черники — около 1,4 млн. т, клюквы — свыше 600 тыс. т. Немало в тайге деревьев и кустарников, дающих съедобные плоды.

К ним относится рябина (Sor-bus Aukuparia L.) — небольшое, до 15 м, дерево из семейства розоцветных, с гладкой сероватой корой и темно-зелеными листьями, посаженными на один черенок. Шаровидные плоды, собранные в гроздья, созревают в октябре, приобретая красную или темно-оранжевую окраску. В таежных районах Сибири и Дальнего Востока встречаются густые заросли колючего кустарника с оранжево-желтыми круглыми плодами, густо облепляющими концы ветвей. Это облепиха (Hippophea rhamnoides L.). Плоды ее созревают в сентябре — октябре, приобретая приятный кисловатый вкус.

Актинидия (Actinidia kolomikta) — жительница дальневосточной тайги, которую называют амурским крыжовником, — длинноствольная лиана, обвивающая хвойные и лиственные деревья и стелющаяся по земле, образуя непроходимые препятствия.

Ее плоды, созревающие к концу августа, похожие на вытянутые виноградины с нежной душистой мякотью, богаты витаминами. Так, в 100 г плодов содержится 980 мг аскорбиновой. Ее сородич — актинидия аргута (лиана с толстым, до 15 см, древовидным стволом) дает крупные съедобные плоды. А например, плоды актинидии джеральди достигают размера огурца.

Среди таежного разнотравья издалека на себя обращают внимание крупные пурпурные, с фиолетовыми пятнами цветы на длинных, до полутора метров, стеблях. Это лилия кудреватая, или саранка (Lilium mar-tagon L.). Ее мясистую луковицу можно печь и отваривать.

Рогоз (Typha angustifolia L.). В воде, у берегов озер и болот, можно встретить густые заросли этого растения с удлиненными бархатистыми цилиндрами цветов на длинных, почти безлистных стеблях, напоминающих шомпола. В пищу используются сваренные или поджаренные молодые побеги, содержащие до 46% крахмала и 11% сахара, и мясистые корневища. Из желто-коричневой пыльцы цветов, смешанной с водой, готовят съедобную кашицу, из которой выпекают небольшие хлебцы.

Широко используются в пищу плоды и семена многих таежных деревьев — ореха, сосны и особенно кедра. Вполне съедобны опавшие желуди, если их перед обжариванием на угольях предварительно вымочить в течение нескольких часов, 2 — 3 раза сменяя воду.

В лесах Приамурья и Хабаровского края, Кореи, Маньчжурии и Северного Китая встречается дерево с крупными листьями, образующими густую крону. Это маньчжурский орех (Juglans mandshurica Max.). Его плоды, внешне напоминающие грецкий орех, заключены в твердую, толстую скорлупу, покрытую гладкой зеленой кожурой. Ядро ореха невелико и составляет всего 17,7-20,5% его веса. Чтобы извлечь ядро, орех, очищенный от кожуры, бросают в костер, пока скорлупа не потрескается.

Лимонник китайский (Schizandra chi-nensis Baill.) — кустарник-лиана с мясистыми овальными листьями. Цветет лимонник с середины июля светло-розовыми цветами. Сочные, терпкие на вкус ярко-красные ягоды, собранные в плотные гроздья по 20 — 40 штук, созревают в конце сентября-октябре. Вещества, содержащиеся в них, повышают бодрость, восстанавливают силы. Растет в лесах Сахалина, Дальнего Востока, Северного Китая, Монголии.

Виноград амурский (Vitis amurensis Rupr.). Лиановидное растение с широкими резными листьями. Плодоносит довольно крупными черными (после созревания) ягодами, собранными в гроздья.

Широко известен кустарник с перистыми листьями и изогнутыми колючками, образующий густые заросли. Это шиповник. Его сладковатые красные плоды могут не только служить пищей, но и содержат значительное количество витамина С.

Осенняя тайга изобилует грибами. Иногда их можно буквально косой косить. Но в иных случаях без знания грибных мест можно остаться без обеда. Чтобы поиск грибов не оказался безуспешным, следует помнить, что они чаще встречаются у подножия деревьев с северной стороны, на покатых увалах редколесья, отлогих склонах мелких оврагов, в суходольных рощах, на плоских пригорках.

Бесполезно искать грибы среди густой травы или на плотном мху. Однако нельзя забывать, что среди съедобных грибов встречается немало их ядовитых собратьев, в ткани которых содержатся токсичные вещества, вызывающие тяжелые отравления. Чтобы избежать неприятностей, надо твердо усвоить признаки, отличающие съедобные грибы от ядовитых. Например, ложный белый гриб отличают от белого гриба по грязновато-розовой окраске трубчатого слоя на нижней стороне шляпки и по розовеющей на разломе мякоти. У белого гриба трубочки всегда белые или кремовые и лишь с возрастом они слегка желтеют или зеленеют, а мякоть на изломе всегда остается белой, у белого гриба на ножке белый сетчатый рисунок в верхней ее части, а у желчного гриба этот рисунок черно-бурый, хорошо заметный на светлой ножке.

Ложные лисички в отличие от съедобных имеют медно-красные или оранжевые шляпки с ровными без бахромы краями.

У ложных опят пластинки с фиолетовым оттенком, желтые или зеленовато-коричневые, а гладкая ножка не имеет характерного для опят пленчатого кольца.

Ядовитые мухоморы издалека узнают по ярко-красным или оранжевым шляпкам, усеянным белыми точками. Но особую опасность представляет бледная поганка (Amanita phaloides). Отравления бледной поганкой в 35-90% случаев оканчиваются смертельным исходом в результате поражения организма высокотоксичными веществами — аманитагемолизи-ном и аманитатоксином.

Поганка имеет зеленоватую полушаровидную или плоскую шляпку с белыми пластинками. Тонкая ножка снабжена у основания клубневидным утолщением и тонким беловатым кольцом. Ткань гриба, если растереть между пальцами, издает неприятный запах.

Чтобы гарантировать себя от грибных отравлений, лучше всего не есть грибы, съедобность которых вызывает сомнения. Впрочем, даже заведомо пригодные в пищу, но лежалые, переспелые, испорченные грибы могут вызвать нежелательные последствия, и ими лучше пренебречь. Существуют разнообразные методы приготовления грибов. Их пекут, жарят, отваривают.

Однако при отсутствии соли блюда из них не могут вызвать гастрономических восторгов. Недаром Л. Репин — участник 17-суточного эксперимента в приенисейской тайге осенью 1977 г. — весьма нелестно отзывался о грибном супе без соли: Если вдуматься, гадость, конечно, эти грибы. Подозреваю, что каждый из нас так же подумал, но вслух мы высказали бодрую мысль о том, что грибы все же вкусны и, главное, очень питательны.

С последней частью репинского замечания нельзя не согласиться, поскольку содержащиеся в грибах белки (3 — 5%) и углеводы (5%) делают их важным компонентом пищевого рациона в условиях автономного существования. Однако энергетическая ценность их невелика — всего 20-4 0 ккал. Поэтому рационом из грибов и ягод можно покрыть лишь незначительную долю энерготрат человека даже при умеренной физической работе.

По данным экспериментальных исследований по выживанию, проводившихся в дальневосточной тайге, калорийность пищи, состоявшей в основном из грибов и ягод, не превышала 1548 + 140 ккал за все семь суток. В результате энергетический дефицит составлял 18 000 ккал, и участники эксперимента потеряли в весе от 6 до 7 кг.

Однако все они сохранили на протяжении всего времени высокую физическую и умственную работоспособность, отлично справляясь с контрольными заданиями и психологическими тестами. Полученные результаты еще раз убедительно доказали необходимость и целесообразность максимально возможного использования даров природы, обеспечивающих регулярное поступление в организм белков и углеводов.

Источник

Мой блог находят по следующим фразам

- нож беара гриллса

- нож беара гриллса

- Психологические аспекты выживания в опасных и чрезвычайных ситуациях

- как умер беар грил

- Беар Грил

Источник: survinat.ru

Схема правильного питания в тайге зимой, летом и на охоте

Выживание в дикой природе

Автор Ника На чтение 5 мин Просмотров 100 Опубликовано 03.04.2018

Питание в тайге

Чтобы выжить в тайге, необходимо качественно питаться и хорошо отдыхать ночью.

На охоте

Если вы собираетесь в лес на охоту, вы должны быть хорошо подготовлены как морально, так и физически. Помните, чтобы хорошо работать, надо хорошо отдыхать. Внимательность — вот главная черта охотника. вы должны быть постоянно начеку, а поэтому нельзя допускать переутомляемости. Кроме того, очень важно защититься от паразитов.

Последствия укуса энцефалитного клеща могут прервать так и не начавшуюся охоту.

Рассмотрим далее питание в летнее и зимнее время года.

Питание в тайге летом

Тайга богата и разнообразна. Здесь можно встретить лося, косулю, медведя, кабана и других животных и птиц. Если вы хороший охотник, то без труда сможете добыть себе пищу. Летом это особенно просто. Под рукой будут различные растения или грибы.

Люди обычно едят пищу с хлебом. Заменить его могут листья кувшинки. Они богаты крахмалом и на вкус напоминают булку.

Многие думают, что питаться в лесу можно только ягодами, но это не так. Есть много зелёных растений, которые употребляют в пищу.

Например, рогоз или по-нашему камыш. Съедобной частью является корень. Его можно нарезать, отварить, пожарить или запечь. Жареный корень можно заваривать. По вкусу он напоминает кофейный напиток.

Исландский лишайник содержит большое количество крахмала и сахара. Но имеет неприятную горечь. Перед употреблением необходимо вымочить его в воде с золой.

Лопух используют как овощное растение. В лесу он заменит вам морковь, картофель, петрушку. Корень и листья можно добавлять в суп. Корневище едят и в сыром виде.

Летом, можно смело употреблять в пищу крапиву, кислицу, мокрицу, одуванчик. Все эти травы появляются ранней весной и стоят до середины осени. А кислица к тому же обладает антисептическим действием. Ревень – это многолетняя трава с толстым стеблем и корневищем. Листья можно есть в сыром виде или добавить в суп.

Рекомендуем прочитать:

Что такое горящие туры и как их ловить

Следующее растение – борщевик. По вкусу он напоминает огурец. Употребляют его в сыром, варёном или жареном виде. Но с этой травой нужно быть очень осторожным. Дело в том, что сок борщевика способен вызывать ожоги кожных покровов.

Но это случается, когда на кожу попадают лучи солнца. Поэтому аккуратно разделывайте это растение и берегите глаза.

Осенняя тайга богата грибами, и они в некоторых случаях могут оказаться единственным источником питания. Хотя энергетическая их ценность невелика — всего 20—40 ккал тем не менее они содержат до 6% белков, до 5% углеводов. Грибы можно жарить, печь, варить, а сыроежки даже употреблять в пищу сырыми. Не забывайте, что ягоды и грибы бывает съедобные и несъедобные, поэтому питайтесь только знакомыми растениями. Если не уверены, посмотрите названия и фото лесных ягод, которые можно есть.

Питание в тайге зимой

Гораздо сложнее выжить зимой. В это время года еда должна быть богатой жирами, чтобы организм мог согреться. Поэтому многие охотники берут с собой топлёное масло. Вместо хлеба лучше взять сухари. Практика показывает, что сухарей от одного батона хватает в среднем на четыре дня. Пища должна быть калорийной, поэтому возьмите с собой сахар.

Инсулин положительно влияет на работу головного мозга.

Если вы подстрелили кого-то из копытных, то в пищу можно употребить не только мясо, но и костный мозг. Для этого необходимо крупную трубчатую кость сварить на костре, пока она не станет светло-коричневой. Такую кость легко расколоть ножом и достать костный мозг. Его солят и едят с сухарями. Это вкусно и полезно.

Нетрудно будет подкараулить рябчика на месте его ночёвки. Без особых усилий вам удастся его схватить. Также обратите внимание на ягоды, которые растут до самых холодов, – это шиповник, боярышник, рябина. Если увидите дуб, то под снегом можно обнаружить жёлуди. Их нужно вымочить и приготовить.

Также можно найти лопухи или щавель.

Рекомендуем прочитать:

Как выбрать снаряжение для зимнего похода

Самые простые варианты для пищи в зимнее время – кора деревьев, почки, внешняя часть ствола. Берёза и сосна самые питательные. Для этого верхнюю кору необходимо снять, а вот молодую, зелёную нарезать полосками и пережёвывать. Почки, ивовые и дубовые веточки – всё хорошо подходит для пищи.

Зимой можно найти и грибы, тем более заметить их будет просто из-за отсутствия других растений. Чаще всего это древесные грибы или вешенки. Чага обладает терапевтическими свойствами. На осине можно найти зимнего опёнка, он обычно растёт группами. Также вы можете встретить ложного опёнка, он тоже пригоден для пропитания.

Конечно же, всю пищу, особенно животную, лучше придать термической обработке. Так, вы защитите свой организм от различных заболеваний.

Схема питания

- Чтобы найти еду нужно приложить немалые усилия. Поэтому распорядок дня будет отличаться от привычного нам рациона.

- Старайтесь есть большими порциями, чтобы чувство насыщенности оставалось дольше.

- Если есть возможность, разбейте питание на завтрак, обед и ужин. Обед должен быть самым питательным. В это время рекомендует хорошо отдохнуть, уделить приёму пищи больше времени.

- Старайтесь не подъедать, иначе Ваш желудок всегда будет работать и хотеть есть. Если собрали что-то по пути, оставьте до следующего приёма пищи.

- Принимайте пищу примерно 6 часов в день, старайтесь съесть как можно больше. Так у организма выработается чувствительность к инсулину, и он будет быстрее насыщаться.

- Добавляйте в еду соль, а в напитки сахар. Не забывайте пить воду.

- Запасайте еду впрок: подготовьте сегодня рацион на завтра, а завтра на послезавтра и так далее.

Помните, что в экстремальных условиях организм должен отдыхать. Поэтому не перенапрягайтесь, больше спите, восстанавливайте силы.

Источник: mir-tourista.ru

Тема по окружающему миру 4 класса: цепи питания тайги

Питающиеся организмы присутствуют на планете на протяжении многих лет. В этот период наблюдается постоянный энергетический обмен, обеспечивающий баланс в природе. Подобное происходит на разных участках Земли по-разному. Интересной и уникальной в своем роде является цепь питания тайги, в 4 классе по окружающему миру она рассматривается подробно. Она является важным условием для существования живых существ: от примитивных растений и до крупнейших хищников.

Общее понятие

Цепью питания называется логичный порядок взаимодействия организмов, при котором каждый предыдущий бионт представляет собой пищу для следующего. Происходит перенос энергии от начального источника через цепочку организмов. Живые существа связываются между собой, т. к. являются предметом питания для других особей.

Пищевая нить обычно включает 3−5 звеньев. Каждый новый вид приобретает приблизительно 10% энергии от предыдущего элемента цепи. Около 90% биоэнергии преобразовывается в тепло.

Последовательность звеньев

Если особь прекращает существование, то организм становится питательным ресурсом для животных, употребляющих падаль. Остатки после поедания переходят к редуцентам, которые представлены классом грибов и бактерий. Эти компоненты способствуют окончательному разложению.

Расстановка элементов в цепи питания:

- На первом уровне находятся организмы, которые самостоятельно производят пищу и вырабатывают органику из природных компонентов. Они получают питание посредством фотосинтеза, используют биологическую энергию и называются продуцентами. К этому виду относятся некоторые растения и бактерии.

- Вторая ступень включает растительноядные организмы, поедающие продуцентов. Они относятся к категории консументов — гетеротрофных особей, получающих готовую органику. К виду принадлежат хищные и травоядные животные.

- К организмам третьего уровня относятся животные, которые употребляют в пищу травоядных особей. Они включаются в класс вторичных консументов и являют собой категорию плотоядных. Примером служит соболь, змея, поедающая мышей (первичных потребителей).

- Четвертый ярус содержит более крупных хищников, которые питаются организмами третьей ступени, например, филин охотится на змей. Называются они консументами третьего порядка.

- Пятая ступень включает суперхищников, которые выбирают жертву из предыдущего уровня. Такие животные не имеют природных врагов. К категории относятся медведи, крокодилы, львы или акулы в водной среде. Представители являются хозяевами экологической системы обитания.

Консумент любого уровня относится к виду гетеротрофов, т. к. не производит органику из неорганических материалов. Подразделение консументов на несколько порядков позволяет точно определить место бионта в питательной цепочке.

Редуценты также являются гетеротрофами, но отличаются от консументов умением растлевать органику (углеводы, нуклеиновые кислоты, белки) до неорганических видов (сера, водород, аммиак). Последние представители цепи завершают естественный оборот материалов в природе и создают субстрат для работы первичных продуцентов.

Составляющие бионты тайги

Пищевая сеть монтируется из отдельных цепочек пропитания в выбранной экологической системе и представляет собой естественную совокупность. Сети питания показывают взаимную связь всех организмов, отдельные нити перекрываются похожими цепочками.

Тайга представляет собой крупный мировой биом сухопутного порядка, в России занимает самую большую ландшафтную площадь. Разнообразный животный мир представлен множеством насекомых, зверей. Климат позволяет обитать в тайге оседлым видам, но является неприемлемой средой для проживания хладнокровных существ.

Лишь немного пресмыкающихся и земноводных обитают в таежных лесах, их небольшое количество связывается с суровыми зимами:

- гадюка;

- ящерица.

Жизнедеятельность некоторых животных притормаживается в холодные периоды, поэтому приостанавливается действие пищевой цепочки. В лесу гнездится больше 300 разновидностей птиц, среди них дятлы, совы, рябчики, глухари, кедровки. В качестве консументов 1−3 уровня здесь присутствуют грызуны, копытные и хищники:

- белка, мышь, бобер, бурундук;

- олень, косуля, лось;

- медведь, рысь, лисица, волк.

Таежная зона отличаются климатом с повышенной влажностью, поэтому в ареале многочисленных водоемов обитают водоплавающие виды птиц. Особенность экосистемы российской тайги в том, что многие элементы пищевой системы перебираются в другие условия на зиму и выпадают из последовательности. Цепь питания животных тайги делится на порядок выедания (пастбищный) и разложения.

Трофическая цепь выедания

В пастбищной цепи лугового типа, которая является характерной для тайги, присутствуют автотрофные организмы в виде растений травянистого типа, семян. Животные с растительным рационом поедают привычный корм, к ним относятся насекомые, копытные, птицы. В дикой природе такие животные служат пропитанием для ястребов, волков, хорьков. Эти же хищники становятся добычей крупных филинов, тигров, кабанов.

Из понятия системы выедания становится ясно, что между разными организмами ограниченного сообщества леса возникают взаимодействия, которые чаще обуславливаются питанием.

Примеры пищевой цепи тайги:

- зеленой растительностью на лугу питается заяц, на которого охотится волк;

- листья куста съедает жук, он же становится пищей синицы, съедаемой хищным ястребом;

- зелеными водорослями в озере питается дафния, рачок служит едой карасю, которого проглатывает щука;

- семенами на прогалине питается суслик, его останки питают червя и разлагаются под действием бактерий.

В 4 классе схема питания тайги окружающего мира начинается с растительных элементов. Только флора образовывает питательный материал с применением энергии светового луча. Пища обеспечивает организм необходимой биоэнергией и питательными компонентами после переваривания в желудке травоядного населения.

Пастбищные цепочки

Большинство цепей питания начинаются с растений, поэтому они получили название «пастбищных». В тайге первым звеном трофического ряда выступают сосны, лиственницы, ели, черника, брусника, можжевельник, смородина, стланиковый кедр, рододендрон, мхи и различные травы.

Вторым звеном цепи питания тайги являются растительноядные животные, питающиеся веточками, нектаром, корой, семенами и плодами. Сюда входят бурундуки, белки, кроты, мыши, лемминги, зайцы, глухари, рябчики, воробьи и копытные (кабарги, вапити, лоси, олени, кабаны, канадские бизоны).

Промежуточный ряд цепочки занимают плотоядные и всеядные животные. К ним также относятся птицы, грызуны и некоторые насекомые. Кроме того, сюда прибавляются лесные лягушки, саламандры, тритоны, американские жабы, змеи и хищники (норки, хорьки, соболи, куницы). Завершают цепочки рыси, волки, орлы, совы, ястребы, росомахи и лисицы, а также самые крупные хищники тайги – медведи.

Модель разложения

Большая масса флористических представителей широколиственных, хвойных и смешанных лесных полос не годится в пищу млекопитающим, поэтому отмирает в земле. Детрит образовывается в почве степи, водной толще и на дне таежных рек и озер. Маленькие частицы минерализованной органики, которая является останками мертвых животных и растений, входят в схему цепи питания, характерной для тайги.

Мертвый материал временно выходит из природного оборота питательных элементов. Время отсутствия может составить короткий промежуток, т. к. тушки и отходы животных в теплом лесном климате перерабатываются за несколько суток, например, мушиными личинками. Трава и листья преобразовываются за 3−5 месяцев, время разложения мертвых древесных стволов соответствует нескольким годам.

Виды почвенной органики

К длинным промежуткам отсутствия материала в пищевой цепи относится образование вековых залежей полезных ископаемых. Детрит представляет собой запасник питания в экологической системе и помогает сложиться нормальной модели биологического круговорота. В природе есть своеобразные организмы, которые перерабатывают детрит.

Таежная зона дает такие разновидности детрита:

- гумус;

- лесная подстилка;

- торф.

Гумус представляет собой темноокрашенную органику, образующуюся посредством биологического химического разложения остатков флоры и фауны. Материал скапливается в верхнем слое почвы.

Около 90% гумуса является гумусовыми материалами:

- гумином;

- гуминовой щелочной кислотой;

- агрессивной фракцией растворимой гумусовой кислоты.

Остальная часть органического почвенного вещества представлена мало разложившимися животными и растительными остатками. В гумусе содержится 50% углерода, а его объем зависит от процесса превращения праха организмов и стадии минерализации (аэробного разложения на органику и породообразующие вещества).

Лесная подстилка является слоем детрита сверху почвы и появляется из слоя сброшенных листьев, упавших веток. Эта часть запасного питания является важной составляющей в структуре пищевой цепочки таежной экосистемы. В слое концентрируется большое количество разных форм детритофагов и редуцентов. Последний вид почти всегда представлен грибами.

Торфяной слой состоит из мало разложившихся останков растительности, которые скапливаются в экосистеме болота. Остатки травы и листьев хорошо видны под микроскопом. В разных болотных бассейнах формируются свои виды торфа, обогащенные характерной органикой и минералами.

Роль детритофагов

Крупицы гумуса используются в рационе биологических пожирателей, занятием которых в лесу является употребление в пищу консументов первого уровня. Детритофаги относятся к важной части в круговороте природных материалов, они усиливают доступность энергетики минералов и органики для существ высшего ранга.

К разряду детритофагов относятся:

- бактерии, малощетинковые черви, клещи, личинки;

- падальщики — животные, птицы рыбы, питающиеся мертвыми останками.

В науке предусматриваются различие между детритофагами и редуцентами. Те и другие перерабатывают органику, но первые передают энергию высшим организмам, а вторые способствуют минерализации животных и растительных останков.

Млекопитающие выделяют в процессе жизнедеятельности углекислород, воду, соли, мочевину, аммиак. Так они участвуют в разложении органических веществ, но их не относят к редуцентам. В эту группу попадают только гетеротрофные грибы и бактерии, которым доверена ключевая роль в процессе минерализации органических компонентов.

Питание умершей плотью относится к важной ступени в природном круговороте органики. Некоторые организмы употребляют материал в пищу эпизодически, рацион других состоит только их останков. Питание трупами встречается часто среди птиц, насекомых и крупных зверей. Останки перерабатываются в течение короткого промежутка времени. Например, тушу слона различные некрофаги могут съесть за 2−3 суток.

Преимущественно падаль едят млекопитающие, например, шакалы, гиены. Среди птиц такими являются грифы, отдельные аисты, медведи и львы, причастны к такому питанию и некоторые разновидности собачьей породы. Для основного контингента такой рацион является вынужденной мерой.

Лиственные и смешанные зоны

Лиственные леса располагаются в Северной части России и включают стволы дуба, клена, липы, ольхи, березы Смешанные полосы включают хвойные породы и лесообразующие кустовые и цветковые экземпляры, встречаются сосна, ель, пихта, граб, бук.

Примеры цепей в смешанных лесных зонах:

- березовая кора — русак — волк — разлагающие организмы;

- дерево — личинки жуков — дятел — тетеревятник — редуценты;

- листовая подстилка — черви — белозубки — филин — редуценты.

В этом ареале встречаются пастбищные питательные цепи. Первым звеном служит растительность в виде ягод, трав, орехов, древесной коры, шишек. Консументами первого плана выступают олени, косули, грызуны, землеройки и др. Хищники являются потребителями второй ступени, обычно это рысь, горностай, лиса. Волк в этой модели является одновременно участником детритных и пастбищных цепочек, он поедает мелких зверей, иногда питается падалью.

Детритные цепочки

Детритные цепи питания в тайге, в отличие от пастбищных, начинаются не с растений, а детрита – мертвых остатков растений, животных и их выделений. Такие трофические ряды могут быть очень длинными и чаще всего встречаются в лесах, где большую часть питательной среды создает опавшая листва.

Вторым звеном этой цепи становятся детритофаги – животные и микроорганизмы, которые питаются детритом. Это могут быть термиты, жуки-могильщики, мокрицы, многоножки, личинки насекомых, мухи. Далее цепочка продолжается, так как и пастбищная.

Есть и другой вариант ряда. В нем листва перерабатывается почвенными бактериями, которых, в свою очередь, поглощают простейшие. Их поглощают грибы, которых потребляют черви, насекомые, грызуны и другие всеядные животные.

Особенности хвойной полосы

В таких ареалах растут сосны, пихты, ели, лиственницы, кедры и другие стволы. От лиственных и смешанных зон такие полосы отличаются тем, что в качестве первоначального основания берется не трава, а лишайник, мелкий кустарник и мох. Эта растительность не требует много света и приживается под круглогодичными густыми ветками.

В хвойных зонах являются распространенными детритные цепи питания. В качестве первого элемента выступает перегной, который поедают бактерии, одноклеточные и грибы.

Примеры пищевых схем в хвойном лесу:

- орехи кедра — белка — норка — разлагающие виды;

- растительный перегной — одноклеточные бактерии — простейшие организмы — грибы — бурый медведь — редуценты.

Консументы первой ступени будут такими, которые питаются не зеленой травой, а поедают традиционный покров для этих мест. В основном такими представителями являются олени и некоторые виды грызунов. Изредка встречается низкорослая крапива, бузина, чистотел, земляника. Растения съедаются белками, лосями, зайцами. Потребители второго уровня не отличаются от ареала смешанных и лиственных лесов и представлены хищниками.

Что мы узнали?

При изучении темы «Цепь питания» по программе 4 класса окружающего мира мы узнали, что собой представляет пищевая цепь, из каких звеньев она состоит. Также мы рассмотрели примеры цепи питания, закрепив тем самым пройденный материал.

Все живые существа связаны между собой пищевыми отношениями, в которых одни особи поедают других. Закономерность этих отношений одинакова во всех экосистемах мира, а вот их представители отличаются в зависимости от конкретной среды обитания. Какие организмы участвуют в цепи питания в тайге? Примеры и ее основные особенности вы найдете далее в статье.

Источник: reshim40.ru