Переходя к изложению сведений о появлении огнестрельного оружия на нашей родине, необходимо отметить, что точное время этого события — крайне важного в истории оружия — неизвестно. Начальной датой появления артиллерийских орудий обыкновенно принято считать 1389 год. Одна из наших летописей упоминает, что «лета 1389 вывезли из немец арматы и огненную стрельбу и от того часу уразумели из них стреляти». В 1939 г. советским правительством и был поэтому отмечен день 550-летия отечественной артиллерии.

Арматы представляли впервые применявшиеся в России образцы огнестрельных орудий. В старину «немцами», т. е. немыми людьми, язык которых для русских был непонятен, назывались вообще все иностранцы, причем огнестрельное оружие могло ввозиться в Россию как из Германии, Польши, Литвы, так и с юга — с Кавказа, из Персии и Турции.

Огнестрельное оружие называлось также пищалями, так как наших предков поражал звук стрельбы из огнестрельного оружия. Имелись пищали «затинные», применявшиеся в крепостях, пищали «завесные», носимые на ремне за спиной; образцам ручного огнестрельного оружия было преимущественно присвоено название «ручных пищалей», или «ручниц», а также «самопалов» в отличие от неогнестрельных самострелов.

Развитие огнестрельного оружия в России в XIV-XVI веках

Вследствие более оживленных сношений, которые имели северные города русского государства Новгород и Псков с Польшей, Литвой, немецким Ганзейским союзом, новгородцы и псковичи ранее других завели у себя значительное количество огнестрельного оружия. Во время славного, воспетого в народных песнях и былинах похода Московского царя Иоанна Грозного на Казань (1552 г.), предпринятого для предохранения русских областей от набегов казанских татар, в его войсках было 2 000 новгородских пищальников; это количество по тому времени надо считать крайне значительным.

Во время покорения Сибири Ермаком (1582 г.) казаки имели уже огнестрельное оружие, татары же и другие инородцы были вооружены только луками.

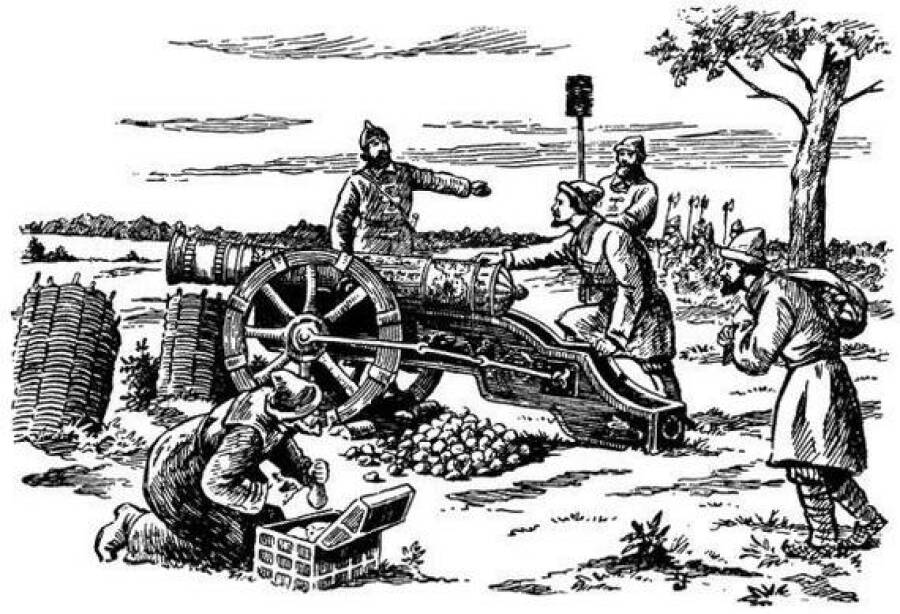

Рис. 35. Снимок с картины художника Сурикова «Битва казаков Ермака с ханом Кучумом на берегах Иртыша».

О наличии огнестрельного оружия у казаков (рис. 35) упоминается в народном эпосе — в обращении Ермака к своим подвижникам:

«Возьмем много свинцу-пороху, запасу хлебного. А как вскроется весна-то красная, Мы тогда-то, братцы, во поход пойдем. Мы пригрянем, братцы, вверх по Чусовой реке, Перейдемте, братцы, те круты кряжи, Доберемся до того до царства бусурманского, Завоюем царство то Сибирское, А царя Кучума во полон возьмем…»

Источник: arsenal-info.ru

ПЕРВОЕ ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ НА РУСИ

Как известно, порох изобрели китайцы. И не только потому, что были развитой нацией, но и потому, что селитра в Китае лежала буквально на поверхности. Смешав ее в VI веке с серой и древесным углем, китайцы использовали порох для фейерверков, а в военном деле – в метательных бомбах. Позднее они стали употреблять и бамбуковые пушки, которых хватало на 1–2 выстрела.

Краткая история огнестрельного оружия .От средних веков до наших дней

В XIII веке порох на Ближний Восток привезли завоеватели – монголы. Оттуда порох, а вернее, идея пороха и огнестрельного оружия пришла в Европу. Почему артиллерия родилась именно у европейцев? Ответ простой: они имели традиционно развитую металлургию. Появившись впервые в Северной Италии в начале XIV века, огнестрельное оружие в 1340—1370-х годах распространяется по всей Европе.

Именно тогда оно появилось и на Руси, о чем говорят летописные источники. В 1376 году московско-нижегородское войско воеводы Боброк-Волынца, будущего героя Куликова поля, идет на волжских булгар. На поле боя их противник вывел верблюдов, надеясь, что эти звери напугают русских коней, а со стен города Булгара обороняющиеся пускали «громы». Но ни верблюды, ни «громы» русичей не испугали…

Около 1380 года на Москве «преже всех зделал снасть вогненного бою – ручницы и самопалы, и пищали железные и медные – немец именем Ян». Это оружие москвичи с успехом применили во время осады города Тохтамышем в 1382 году. Тохтамыш вошел в город только благодаря обману, пообещав не трогать жителей, за что последние горько поплатились. Войска Тохтамыша сожгли и ограбили Москву, уничтожив там 24 000 человек.

В дальнейшем первые образцы огнестрельного оружия, невзирая на назначение, были совершенно одинаковыми и представляли собой железные и медные кованые стволы, отличавшиеся только размерами. Это «ручница» длиной 30 сантиметров, массой 4–7 килограммов, орудие – «бомбарда», на Руси – «пушка», или «пускич» (от слова пускать), «тюфяк» (от иранского «тюфенг»). На Востоке это ружье, у нас – род орудия. И «пищали» («дудки») – как ручное оружие, так и длинноствольные орудия.

Тенденция развития ручного оружия – будь то пистолет, аркебуза, мушкет или пищаль – заключалась в удлинении ствола, улучшении пороха (с плохого качества «мякинного» пороха переходят на «зерненый», дающий лучшее сгорание). Затравочное отверстие переносилось на бок, для пороха делалась полка.

Обычно порох содержал около 60 процентов селитры и до 20 процентов серы и древесного угля, – хотя, в смысле соотношения частей, была масса вариантов. Принципиально важной, однако, была только селитра. Сера добавлялась для воспламенения, – сама она загоралась при очень низкой температуре, уголь представлял собой только горючее.

Серы в порох иногда не клали вовсе, – это всего лишь означало, что запальное отверстие придется делать шире. Иногда серу не подмешивали в порох, а насыпали сразу на полку.

Древесный уголь мог быть заменен молотым бурым углем, сушеными опилками, цветами васильков (синий порох), ватой (белый порох), нефтью (греческий огонь) и т. д. Все это, однако, делалось редко, так как древесный уголь был доступен, и мало было смысла заменять его чем-то другим. Так что порохом определенно следует считать любую смесь селитры (окислителя) с каким-то горючим. Первоначально порох (буквально – «пыль») представлял собой мелкий порошок, «мякоть», состоящую, кроме перечисленных ингредиентов, из всякого рода мусора. При выстреле не менее половины пороха вылетало из ствола несгоревшей.

Снарядом к ручному оружию служили иногда железная картечь или камни, но наиболее часто применялась круглая свинцовая пуля. Круглой она, конечно, являлась только сразу после изготовления, мягкий свинец деформировался при хранении, потом его плющили шомполом при заряжении, потом пуля деформировалась при выстреле, – в общем, вылетев из ствола, особо круглой она уже не являлась. Неправильная форма снаряда плохо сказывалась на точности стрельбы.

В XV веке в Европе изобрели фитильный, а затем колесцовый замки, а в Азии в этот же период был изобретен кремневый замок. В регулярных войсках появились аркебузы – оружие весом около трех килограммов, калибром 13–18 миллиметров и стволом длиной 30–50 калибров. Обычно 16 миллиметровая аркебуза выбрасывала 20 граммовую пулю с начальной скоростью около 300 м/с.

Дальность прицельного огня составляла 20–25 метров, залпового – до 120 метров. Скорострельность в конце XV – начале XVI века не превышала одного выстрела за 3 минуты, но доспехи пробивались уже на 25 метров. Более тяжелые и мощные аркебузы уже использовались с сошкой, но их было крайне мало, – порох в виде мякоти совершенно не годился для быстрого заряжания длинных стволов, – час мушкетов еще не пробил. На Руси появились нарезные пищали – штуцеры. Позже развитие металлургии позволяет перейти к литью бронзовых и чугунных пушек.

В XV веке о массовости огнестрельного оружия говорить было еще рано. Этого не было нигде – ни в Европе, ни на Руси. Число воинов, вооруженных «огнестрелом», в самых передовых армиях не превышало 10 процентов.

Дело здесь не только в его несовершенстве – попробуй постреляй фитильным ружьем с коня, а ведь конница была основным родом войск, – но и в пренебрежении огнестрельным оружием со стороны рыцарства. Для благородного господина, гордящегося своими доспехами и выучкой, было зазорно поразить противника издалека, не в открытом равном бою. И самому было обидно погибать от руки какого-нибудь низкого простолюдина, который тогда не только заговорить с ним не смел, а и глаза-то на него поднять. Посему рыцари зачастую отрубали руки и выкалывали глаза пленным аркебузирам, а пушкарей вешали на стволах орудий либо выстреливали ими из их же собственных пушек. Мартин Лютер даже объявил пушки и порох исчадием ада.

На Руси, где власть государя – «помазанника Божия» – всегда носила сакральный характер, было по-другому: «Как Великий князь-батюшка повелел, так тому и быть!» Развитие огнестрельного оружия сразу же пошло в массовом масштабе при поддержке государства, учредившего в 70-е годы XV века Пушечный двор в Москве, затем Пороховой двор, литейные и селитренные заводы, пороховые мельницы, рудники. Русская армия в XVI веке была самой оснащенной по артиллерии – тогда ее именовали «нарядом».

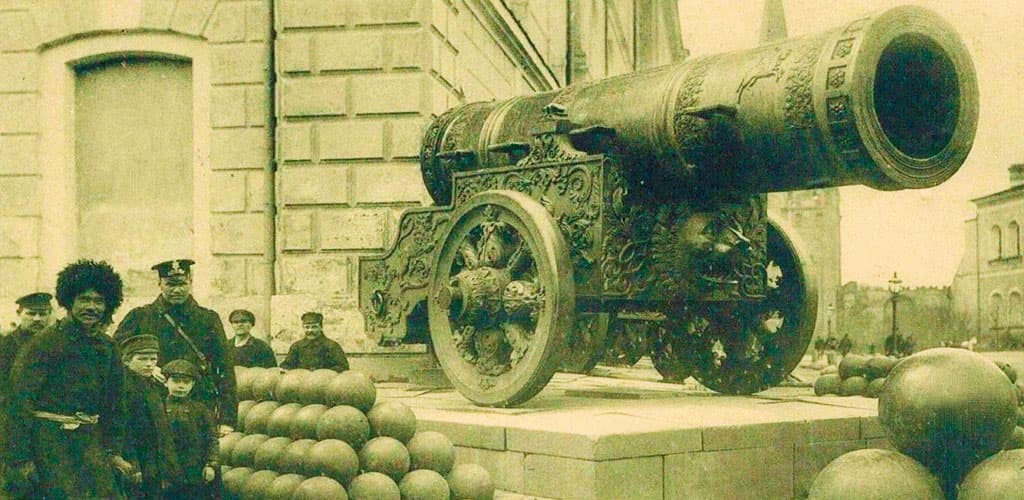

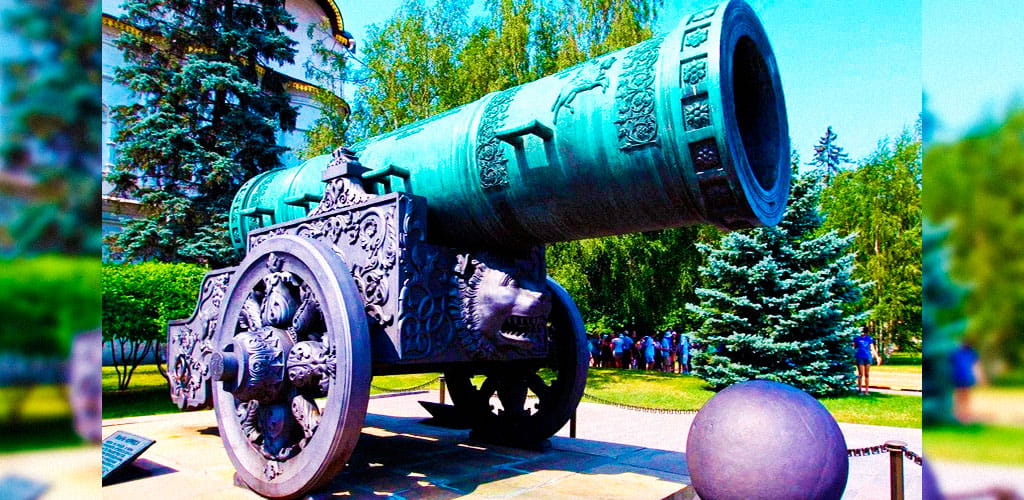

Ее число измерялось сотнями и тысячами пушек, изумляя иностранцев. Англичанин Флетчер видел в конце XVI века в Кремле множество тяжелых, дальнобойных, богато изукрашенных пушек – «пищалей», имевших свои имена – «Лев», «Единорог»… Та же «Царь-пушка» – это было боевое, а не показушное оружие, способное стрелять дробью со станка или просто с земли.

Мастер Андрей Чохов в XVI веке сделал «сороку», именуемую на Западе «орган», – многоствольную установку из сорока стволов. Этот «средневековый пулемет» давал большой сноп огня, но был очень сложен в заряжании. Серединой XVII века датированы стальная нарезная пищаль и бронзовая нарезная пушка, хранящиеся ныне в Артиллерийском музее в Санкт-Петербурге. Здесь русские были, несомненно, пионерами.

В сравнении с аркебузой русская пищаль была мощным оружием: при весе около 8 килограммов, она имела ствол калибром 18–20 миллиметров и длиной порядка 40 калибров. Заряд пороха закладывался основательный, так что доспехи пробивались на дистанции втрое большей, чем из аркебузы. Прицельных приспособлений, как и у большинства аркебуз, не имелось.

Вероятно, залповый огонь мог вестись до 200 метров, однако, русские уставы предусматривали только стрельбу на расстояние не более 50 метров. К пищали, по причине ее большого веса, обязательно полагалась подпорка в виде бердыша. Русские пищали тысячами экспортировались в Иран, по поводу чего неоднократно протестовали турки. Заряжать пищаль пороховой мякотью было нелегко.

Естественно, что ручное огнестрельное оружие повысило роль пехоты. Уже в начале XVI века на войну из городов набирают пеших и конных пищальников, обязанных выступать со своим порохом, пулями, провиантом и лошадьми. Для горожан, не обученных бою и не имевших доспехов, пищаль – самое подходящее оружие. Один Псков, имевший до шести тысяч дворов, выставлял до тысячи пищальников!

Но эти повинности разоряли города, что приводило к возмущениям. В 1550 году Иван Грозный своим указом учреждает постоянное стрелецкое войско, содержащееся на казенный счет. Это практически дата рождения русской регулярной армии.

Что касается конницы, то там «огненный бой» внедрялся медленно. На Серпуховском дворянском смотре 1556 года выступали около 500 прекрасно вооруженных доспешных всадников, и только какой-то распоследний боевой холоп был с пищалью – ему, бедняге, наверное, ничего другого не досталось. Конница, будучи по-прежнему главным родом войск, пренебрегала «оружием смердов».

С развитием огнестрельного оружия последовали и изменения в тактике. Самопал долго не мог составить конкуренцию луку только до изобретения замков – колесцового и кремнево-ударного, породивших седельный пистолет и карабин. В XVI веке в Европе появляются немецкие рейтары – конные «пистольеры», которые наголову громят блестящих французских рыцарей.

Пистолеты находились у них в ольстрах, за поясом, а также еще пара в ботфортах. Они рядами подъезжали к противнику, стреляли и отъезжали назад за последний ряд перезаряжать оружие. Этот способ назывался «караколе», или «улитка». У пеших мушкетеров эта тактика стрельбы с уходом за строй называлась «лимакон». В бою их прикрывали от конницы ряды пикинеров – самый беззащитный род войск, потому что рейтары их расстреливали безнаказанно.

Примерно такой же тактики придерживались русские стрельцы. Но каждый стрелец носил с собой, кроме пищали или мушкета, еще и бердыш. Бердыши были разные: с лезвиями около 50–80 сантиметров, и с огромными, в полтора метра. В России пехотные пики появились только в «полках нового строя» в XVII веке.

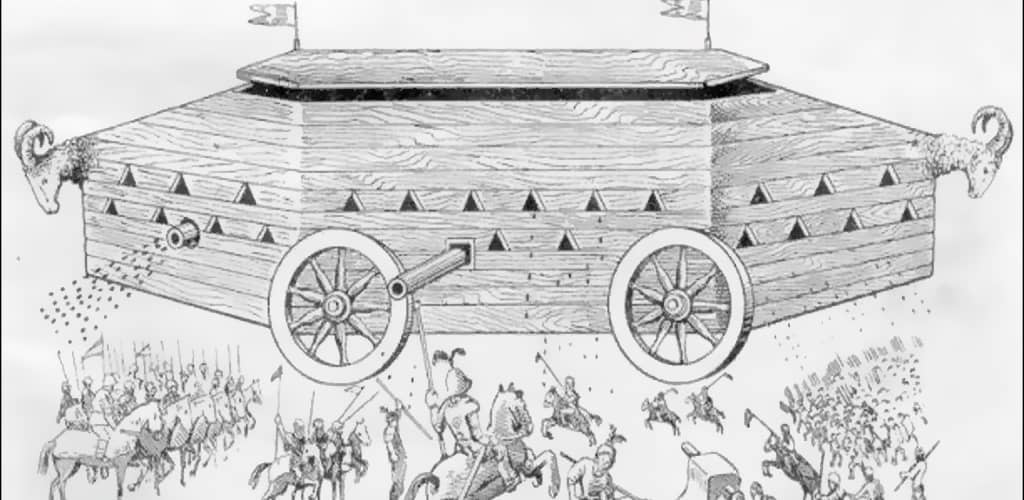

Зачастую русские сражались, поставив в круг обоз, а также в «гуляй-городах» – защитных сооружениях на колесах, предтечах танков. Были даже и «гулевые воеводы».

В конце XVI века в русском войске появляются конные «самопальники», а с 30-х годов XVII века – регулярные рейтары, которые, как отмечалось, «на бою крепче сотенных людей», то есть дворянского ополчения. Отныне служба в рейтарах становится почетной. Постепенно и в дворянскую конницу внедрили пистолеты…

Что из этого всего получилось – общеизвестно. Постоянно развивающееся огнестрельное оружие до сих пор является «средством индивидуальной защиты» номер один.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Продолжение на ЛитРес

ПЕРВОЕ ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ НА РУСИ

ПЕРВОЕ ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ НА РУСИ Как известно, порох изобрели китайцы. И не только потому, что были развитой нацией, но и потому, что селитра в Китае лежала буквально на поверхности. Смешав ее в VI веке с серой и древесным углем, китайцы использовали порох для

Ручное огнестрельное оружие и абордажные отряды

Ручное огнестрельное оружие и абордажные отряды Для жаждущих поживы вако абордаж был естественной тактикой морского боя. Их интересовали содержимое трюмов, поэтому топить корабли было незачем. На протяжении всей японской истории морская тактика практически не

МиГ-21, первое поколение

МиГ-21, первое поколение Предсерийный самолет Е-6 Лучшие результаты на испытаниях продемонстрировал прототип Е-5, он был и рекомендован к принятию на вооружение ВВС Советской Армии в качестве стандартного истребителя-перехватчика. Три предсерийных самолета получили

А. В. Экземплярский. Великие и удельные князья Северной Руси в татарский период (с 1238 по 1505 гг.) (глава из книги)

А. В. Экземплярский. Великие и удельные князья Северной Руси в татарский период (с 1238 по 1505 гг.) (глава из книги) Александр Ярославич НевскийВ летописях Александр Ярославич начинает упоминаться с 1228 г. В этом году отец его, Ярослав Всеволодович, после похода на Емь,

Начало Московской Руси

Начало Московской Руси Но это все – Русь Киевская и Владимиро-Суздальская. А как насчет Руси Московской?Принято считать, что Россию свернула с европейского пути развития Золотая Орда. В отличие от евразийцев – «классических» и «некпассических, которые относились к

Первое впечатление

Первое впечатление На первый взгляд «Strike One» ничем не отличается от других пистолетов с полимерными рамками (здесь стоит отметить, что существует вариант с рамкой из «Эргала» – алюминия марки 7075-Т6). Алюминиевый вариант формой и размерами соответствует полимерному, но

Между востоком и западом — середина земли. Боевой огонь на Святой Руси

Между востоком и западом — середина земли. Боевой огонь на Святой Руси «Как много дел считалось невозм ожными, пока не были осуществлены» Плиний Старший Из исторических источников нам известно, что воинам древней Руси приходилось неоднократно сталкиваться с «греческим

Маскированное и малогабаритное огнестрельное оружие

Маскированное и малогабаритное огнестрельное оружие Специфика работы агентов ЦРУ требует, помимо прочего, специального огнестрельного оружия, которое либо разрабатывается для них техническим отделом «с нуля», либо переделывается из стандартных образцов.На рисунке 270

Глава 1 ОБОРОНИТЕЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ДРЕВНЕЙ РУСИ. КРЕПОСТИ ЗЕМЕЛЬ КИЕВСКОЙ, НОВГОРОДСКОЙ, ВЛАДИМИРО-СУЗДАЛЬСКОЙ

Глава 1 ОБОРОНИТЕЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ДРЕВНЕЙ РУСИ. КРЕПОСТИ ЗЕМЕЛЬ КИЕВСКОЙ, НОВГОРОДСКОЙ, ВЛАДИМИРО-СУЗДАЛЬСКОЙ О крепостных сооружениях древних славян нам известно из многих письменных источников и благодаря археологическим раскопкам. Укрепленные пункты, послужившие

СУДОСТРОЕНИЕ ДРЕВНЕЙ РУСИ

СУДОСТРОЕНИЕ ДРЕВНЕЙ РУСИ Задолго до начала первых походов казаков русские дружины совершали разрушительные походы на Черное и Каспийское моря. Еще в 866 году смешанные отряды варягов и славян спустились вниз по Днепру и совершили налет на Византию. Несмотря на то, что

Источник: military.wikireading.ru

Появление огнестрельного оружия на Руси

Сейчас уже трудно представить войну без грохота выстрелов, без бомб и снарядов. Однако огнестрельное оружие существовало не всегда. Как оно появилось на Руси — об этом и пойдет речь.

Китайское изобретение

Порох изобрели в Китае примерно в VI веке. Самый простой его состав — это смесь селитры, древесного угля и серы.

Очень часто в околоисторических романах герои делают порох мощной взрывной силы буквально из всего, что попадается под руку. Однако для получения эффективного взрывчатого вещества очень важны чистота смешиваемых веществ и правильная пропорция, в противном случае получится лишь смрадно чадящее месиво.

С этой проблемой, видимо, столкнулись и китайцы, поскольку первоначально они применяли пороховую смесь для окуривания в медицинских целях. Собственно, слово «порох» и переводится с китайского как «лечебный огонь».

К VIII веку китайцы смогли наконец получить порох в привычном нам виде. Но и он применялся в первую очередь для фейерверков и хлопушек, отпугивающих злых духов. Лишь сто лет спустя порох стал использоваться как оружие — в виде примитивных гранат, ракет и бомб.

Кроме этого китайцы применяли «огненные копья» — прообраз будущих ружей. В палый ствол бамбука засыпался пороховой заряд, а затем дробь из мелких камней или рубленого металла. Подобное оружие позволяло поражать пехоту и конницу на расстоянии 10-15 метров, но по понятным причинам было одноразовым, а при малейшей ошибке в пропорции заряда одноразовым становился и стрелок.

В XII веке китайские ученые и оружейники путем отливки в форму бронзовых и медных стволов создали первые пушки.

Монголы, завоевав Китай, очень заинтересовались пороховым оружием. И активно его применяли, в том числе во время похода на Русь.

Вместе с монгольским нашествием порох распространился по всей Азии, а затем попал в Европу. Немецкий монах Бертальд Шварц, которому раньше приписывалось изобретение пороха, на самом деле занимался лишь изучением и улучшением полученной с Востока формулы взрывчатого вещества.

Ручница для двоих

Русские воины впервые познакомились с огнестрельным оружием в 1376 году во время похода на Волжскую Булгарию под руководством воеводы Дмитрия Боброк-Волы некого, будущего героя Куликовской битвы. Этот поход был организован для изгнания с булгарских земель ставленников Залотой Орды.

В бою татары применили огнестрельное оружие («громы пущаху»), надеясь не столько перебить, сколько запугать московитов и их лошадей. Русские войска не испугались, одержали победу, а захваченные пушки увезли в Москву. Это были «тюфяки» — орудия с коротким стволом для навесной стрельбы и «пушки великие» — полноценные бомбарды.

Вскоре русские ремесленники освоили производство собственной артиллерии. Помимо крупных тяжелых пушек они начали производить и ручное оружие — ручницы.

Ручницы представляли собой небольшую болванку из меди или бронзы с просверленным внутри стволом и запальным отверстием на конце. Ручница крепилась хомутами к длинному деревянному ложу и, по сути, ничем не отличалась от пушки, кроме размеров.

Такое оружие заряжалось свинцовой или каменной пулей диаметром до 3 см. Стреляли из ручницы обычно вдвоем. Один воин двумя руками удерживал и наводил оружие на цель, а второй тлеющим фитилем поджигал заряд через запальное отверстие.

Прицельная дальность у ручниц была невысокой, около 20 шагов, но их ценили за мощный поражающий эффект, а также грохот и клубы едкого дыма, которые пугали вражеских коней и непривычных к «вогненному бою» воинов.

Уже в 1382 году первая русская артиллерия и ручное оружие приняли боевое крещение при обороне Москвы от хана Тохтамыша. Два дня защитники города успешно отбивали один штурм за другим и лишь хитрость и предательство помогли хану овладеть городом.

От Москвы до окраин

В XV веке повысилось качество стали, что позволило изготавливать стволы из прокованных длинных полос. Такие стволы были легче бронзовых, кроме того, повысились дальность и точность выстрелов.

Новое оружие, прозванное за характерный звук «пищалями», оснащали специальным устройством — серпентином. Это был S-образный рычаг, нажатие на который подводило к запальному отверстию тлеющий конец фитиля. Благодаря этому простому приспособлению воин мог стрелять в одиночку.

По сравнению с западноевропейским аналогом аркебузой — пищаль была более тяжелым и грозным оружием с большим калибром и длиной ствола. Дальность прицельного огня составляла 50 шагов, а залпового — 200 шагов. Мощность пищали придавал и значительный заряд пороха. Аркебуза уверенно пробивала доспехи на дистанции 25 шагов, пищаль — на расстоянии 75 шагов.

Русские оружейники освоили технику гранулирования пороха, что увеличило скорость сгорания и мощность заряда. Развитие чугунного литья позволило наладить массовое производство пушек, ведь теперь для стволов не требовались дорогостоящие медь или бронза.

С 1475 года производством нового оружия в Москве ведала Пушечная изба, позже переименованная в Пушечный двор. Это учреждение располагалось на реке Неглинной в районе современной Лубянской площади и Пушечной улицы. С середины XVI века Пушечный двор представлял собой государственную мануфактуру с плавильными печами, кузницами, литейными амбарами и другими предприятиями.

Кузнечные молоты приводились в движение с помощью воды. Работали до 400-500 человек, включая мастеров, подмастерьев и учеников 32 профессий (пушечники, литцы, кузнецы и т.д.).

Московские мастера создали множество оружейных шедевров, включая знаменитую «Царь-пушку», могучие орудия «Волк», «Лев» и «Царь Ахиллес». Быстро осваивались любые технические новинки, такие как ударно-кремниевые замки для мушкетов и сложные капесцовые замки для пистолетов.

Вслед за Москвой производство порохового оружия стало развиваться в других русских городах. Были построены литейные заводы, заводы по очистке селитры и рудники для ее добычи.

Неприступный «Гуляй-город»

Артиллерия сыграла решающую роль в противостоянии русских и монгольских войск на реке Угре в 1480 году. Попытка хана Ахмата переправиться через реку захлебнулась в свинцовом шквале, который обрушили на врагов русские пушкари и пищальники. После долгого и бесплодного противостояния хан вынужден был отступить. Считается, что именно тогда Русь избавилась от татаро-монгольского ига.

Эффективность пищальников высоко оценил Иван Грозный. В 1550 году он создал стрелецкое войско — первую русскую регулярную армию. Набор в новое войско производился из людей «не тяглых, и не пашенных, и не крепостных», «молодых и резвых и из самопалов стрелять гораздых».

Основным оружием стрельцов были пищали, а позже мушкеты. В ближнем бою стрельцы сражались саблями, тесаками и бердышами — мощными боевыми топорами, ужасающую эффективность которых отмечали все противники Московского царства. Для защиты от конницы стрельцы обычно применяли переносные заграждения — «рогатки», иногда пики. Также использовались ручные гранаты. В описи Стрелецкого приказа 1678 года упоминаются 267 ядер гранатных ручных.

На поле боя стрельцы вместе с пушкарями создавав из подвижных деревянных щитов так называемый «гуляй-город». Это грозное палевое укрепление, со всех сторон угрожавшее врагу пушечными и ружейными ствазами, было неуязвимо для ручного оружия и к тому же могло перемещаться по полю боя. Оно решило исход многих битв.

Подвигами русских стрельцов отметились все войны второй пол вины XVI века. Они сражались в Ливонии, при штурме Казани, а в знаменитой битве при Молодях 1572 года 15 тысяч крымских татар полегли под стенами «гуляй-города», но так и не смогли прорвать неприступную оборону.

Источник: xtorik.ru

Огнестрельное оружие на Руси. Откуда появилась тайна пороха

Огнестрельное оружие на Руси. Как известно, порох изобрели китайцы. И не только потому, что были развитой нацией, но и потому, что селитра в Китае лежала буквально на поверхности. Смешав ее в VI веке с серой и древесным углем, китайцы использовали порох для фейерверков, а в военном деле – в метательных бомбах.

Позднее они стали употреблять и бамбуковые пушки, которых хватало на 1–2 выстрела.

В XIII веке порох на Ближний Восток привезли завоеватели – монголы. Оттуда порох, а вернее, идея пороха и огнестрельного оружия пришла в Европу. Почему артиллерия родилась именно у европейцев?

Ответ простой: они имели традиционно развитую металлургию. Появившись впервые в Северной Италии в начале XIV века, огнестрельное оружие в 1340—1370-х годах распространяется по всей Европе.

Именно тогда оно появилось и на Руси, о чем говорят летописные источники. В 1376 году московско-нижегородское войско воеводы Боброк-Волынца, будущего героя Куликова поля, идет на волжских булгар.

На поле боя их противник вывел верблюдов, надеясь, что эти звери напугают русских коней, а со стен города Булгара обороняющиеся пускали «громы». Но ни верблюды, ни «громы» русичей не испугали…

Огнестрельное оружие на Руси

Около 1380 года на Москве «преже всех зделал снасть вогненного бою – ручницы и самопалы, и пищали железные и медные – немец именем Ян». Это оружие москвичи с успехом применили во время осады города Тохтамышем в 1382 году.

Тохтамыш вошел в город только благодаря обману, пообещав не трогать жителей, за что последние горько поплатились. Войска Тохтамыша сожгли и ограбили Москву, уничтожив там 24 000 человек.

В дальнейшем первые образцы огнестрельного оружия, невзирая на назначение, были совершенно одинаковыми и представляли собой железные и медные кованые стволы, отличавшиеся только размерами.

Это «ручница» длиной 30 сантиметров, массой 4–7 килограммов, орудие

– «бомбарда», на Руси – «пушка», или «пускич» (от слова пускать), «тюфяк» (от иранского «тюфенг»).

На Востоке это ружье, у нас – род орудия.

И «пищали» («дудки») – как ручное оружие, так и длинноствольные орудия.

Тенденция развития ручного оружия – будь то пистолет, аркебуза, мушкет или пищаль – заключалась в удлинении ствола, улучшении пороха (с плохого качества «мякинного» пороха переходят на «зерненый», дающий лучшее сгорание). Затравочное отверстие переносилось на бок, для пороха делалась полка.

Порох в пороховницах

Обычно порох содержал около 60 процентов селитры и до 20 процентов серы и древесного угля, – хотя, в смысле соотношения частей, была масса вариантов. Принципиально важной, однако, была только селитра.

Сера добавлялась для воспламенения, – сама она загоралась при очень низкой температуре, уголь представлял собой только горючее.

Серы в порох иногда не клали вовсе, – это всего лишь означало, что запальное отверстие придется делать шире. Иногда серу не подмешивали в порох, а насыпали сразу на полку.

Древесный уголь мог быть заменен молотым бурым углем, сушеными опилками, цветами васильков (синий порох), ватой (белый порох), нефтью (греческий огонь) и т. д.

Все это, однако, делалось редко, так как древесный уголь был доступен, и мало было смысла заменять его чем-то другим. Так что порохом определенно следует считать любую смесь селитры (окислителя) с каким-то горючим.

Первоначально порох (буквально – «пыль») представлял собой мелкий порошок, «мякоть», состоящую, кроме перечисленных ингредиентов, из всякого рода мусора. При выстреле не менее половины пороха вылетало из ствола несгоревшей.

Снарядом к ручному оружию служили иногда железная картечь или камни, но наиболее часто применялась круглая свинцовая пуля.

Круглой она, конечно, являлась только сразу после изготовления, мягкий свинец деформировался при хранении, потом его плющили шомполом при заряжении, потом пуля деформировалась при выстреле, – в общем, вылетев из ствола, особо круглой она уже не являлась.

Неправильная форма снаряда плохо сказывалась на точности стрельбы.

Колесный замок

В XV веке в Европе изобрели фитильный, а затем колесцовый замки, а в Азии в этот же период был изобретен кремневый замок.

В регулярных войсках появились аркебузы – оружие весом около трех килограммов, калибром 13–18 миллиметров и стволом длиной 30–50 калибров.

Обычно 16 миллиметровая аркебуза выбрасывала 20 граммовую пулю с начальной скоростью около 300 м/с.

Дальность прицельного огня составляла 20–25 метров, залпового – до 120 метров. Скорострельность в конце XV – начале XVI века не превышала одного выстрела за 3 минуты, но доспехи пробивались уже на 25 метров.

Более тяжелые и мощные аркебузы уже использовались с сошкой, но их было крайне мало, – порох в виде мякоти совершенно не годился для быстрого заряжания длинных стволов, – час мушкетов еще не пробил.

На Руси появились нарезные пищали – штуцеры. Позже развитие металлургии позволяет перейти к литью бронзовых и чугунных пушек.

В XV веке о массовости огнестрельного оружия говорить было еще рано. Этого не было нигде – ни в Европе, ни на Руси. Число воинов, вооруженных «огнестрелом», в самых передовых армиях не превышало 10 процентов.

Дело здесь не только в его несовершенстве – попробуй постреляй фитильным ружьем с коня, а ведь конница была основным родом войск, – но и в пренебрежении огнестрельным оружием со стороны рыцарства.

Для благородного господина, гордящегося своими доспехами и выучкой, было зазорно поразить противника издалека, не в открытом равном бою. И самому было обидно погибать от руки какого-нибудь низкого простолюдина, который тогда не только заговорить с ним не смел, а и глаза-то на него поднять.

Посему рыцари зачастую отрубали руки и выкалывали глаза пленным аркебузирам, а пушкарей вешали на стволах орудий либо выстреливали ими из их же собственных пушек. Мартин Лютер даже объявил пушки и порох исчадием ада.

На Руси, где власть государя – «помазанника Божия» – всегда носила сакральный характер, было по-другому:

«Как Великий князь-батюшка повелел, так тому и быть!»

Развитие огнестрельного оружия сразу же пошло в массовом масштабе при поддержке государства, учредившего в 70-е годы XV века Пушечный двор в Москве, затем Пороховой двор, литейные и селитренные заводы, пороховые мельницы, рудники.

Русская армия в XVI веке была самой оснащенной по артиллерии – тогда ее именовали «нарядом».

Ее число измерялось сотнями и тысячами пушек, изумляя иностранцев. Англичанин Флетчер видел в конце XVI века в Кремле множество тяжелых, дальнобойных, богато изукрашенных пушек – «пищалей», имевших свои имена – «Лев», «Единорог»…

Та же «Царь-пушка» – это было боевое, а не показушное оружие, способное стрелять дробью со станка или просто с земли.

Мастер Андрей Чохов в XVI веке сделал «сороку», именуемую на Западе «орган», – многоствольную установку из сорока стволов.

Этот «средневековый пулемет» давал большой сноп огня, но был очень сложен в заряжании.

Серединой XVII века датированы стальная нарезная пищаль и бронзовая нарезная пушка, хранящиеся ныне в Артиллерийском музее в Санкт-Петербурге. Здесь русские были, несомненно, пионерами.

В сравнении с аркебузой русская пищаль была мощным оружием: при весе около 8 килограммов, она имела ствол калибром 18–20 миллиметров и длиной порядка 40 калибров.

Заряд пороха закладывался основательный, так что доспехи пробивались на дистанции втрое большей, чем из аркебузы. Прицельных приспособлений, как и у большинства аркебуз, не имелось.

Вероятно, залповый огонь мог вестись до 200 метров, однако, русские уставы предусматривали только стрельбу на расстояние не более 50 метров. К пищали, по причине ее большого веса, обязательно полагалась подпорка в виде бердыша.

Русские пищали тысячами экспортировались в Иран, по поводу чего неоднократно протестовали турки. Заряжать пищаль пороховой мякотью было нелегко.

Естественно, что ручное огнестрельное оружие повысило роль пехоты. Уже в начале XVI века на войну из городов набирают пеших и конных пищальников, обязанных выступать со своим порохом, пулями, провиантом и лошадьми.

Для горожан, не обученных бою и не имевших доспехов, пищаль – самое подходящее оружие.

Один Псков, имевший до шести тысяч дворов, выставлял до тысячи пищальников! Но эти повинности разоряли города, что приводило к возмущениям. В 1550 году Иван Грозный своим указом учреждает постоянное стрелецкое войско, содержащееся на казенный счет. Это практически дата рождения русской регулярной армии.

Что касается конницы, то там «огненный бой» внедрялся медленно. На Серпуховском дворянском смотре 1556 года выступали около 500 прекрасно вооруженных доспешных всадников, и только какой-то распоследний боевой холоп был с пищалью – ему, бедняге, наверное, ничего другого не досталось. Конница, будучи по-прежнему главным родом войск, пренебрегала «оружием смердов».

С развитием огнестрельного оружия последовали и изменения в тактике. Самопал долго не мог составить конкуренцию луку только до изобретения замков – колесцового и кремнево-ударного, породивших седельный пистолет и карабин.

В XVI веке в Европе появляются немецкие рейтары – конные «пистольеры», которые наголову громят блестящих французских рыцарей. Пистолеты находились у них в ольстрах, за поясом, а также еще пара в ботфортах.

Они рядами подъезжали к противнику, стреляли и отъезжали назад за последний ряд перезаряжать оружие.

Этот способ назывался «караколе», или «улитка». У пеших мушкетеров эта тактика стрельбы с уходом за строй называлась «лимакон». В бою их прикрывали от конницы ряды пикинеров – самый беззащитный род войск, потому что рейтары их расстреливали безнаказанно.

Примерно такой же тактики придерживались русские стрельцы. Но каждый стрелец носил с собой, кроме пищали или мушкета, еще и бердыш.

Бердыши были разные: с лезвиями около 50–80 сантиметров, и с огромными, в полтора метра. В России пехотные пики появились только в «полках нового строя» в XVII веке.

Зачастую русские сражались, поставив в круг обоз, а также в «гуляй-городах» – защитных сооружениях на колесах, предтечах танков. Были даже и «гулевые воеводы».

В конце XVI века в русском войске появляются конные «самопальники», а с 30-х годов XVII века – регулярные рейтары, которые, как отмечалось, «на бою крепче сотенных людей», то есть дворянского ополчения. Отныне служба в рейтарах становится почетной. Постепенно и в дворянскую конницу внедрили пистолеты…

Что из этого всего получилось – общеизвестно.

Постоянно развивающееся огнестрельное оружие до сих пор является «средством индивидуальной защиты» номер один.

Источник: ezoterik-page.com

Первые пушки на Руси

До этого только лук и арбалеты могли поразить противника на расстоянии. Многое, как известно, пришло к нам с Востока, а именно из Китая. В 1132 году с изобретением пороха китайцы изобрели и первые приспособления, которые стали огнестрельным оружием. И название им придумали соответственное – «бамбуковое копье».

Долго утаивать это изобретение не удалось, оно начало распространяться по Востоку. Один примечательный арабский документ XIII века повествует о странных опытах, проводимых с пустотелым деревянным стволом, порохом и ядром. Мимо монголов это изобретение не прошло, но должного внимания на него они не обратили. И напрасно. В 1260 году египтяне разбили монгольскую армию при Айн-Джалуте, и львиную долю этого успеха можно отдать огнестрельному оружию.

Европейцы тоже с интересом присматривались к новому оружию. Уже в начале XIV века появились сведения об опытах с порохом в отдельных европейских монастырях. Изготовление было сложным, затратным, но тем не менее некое огнестрельное оружие уже можно было найти в отдельных странах Европы. К 1370 году первые пушки появляются у наших соседей –Тевтонского ордена, Литвы, Богемии.

Думать, что наши предки были не в курсе этих новшеств, неправильно. Несмотря на то что не было телефонов, почты, телеграфов, СМИ и других быстрых способов передачи информации, в наши края вести о новшествах поступали с завидным постоянством. Но более конкретные сведения о таком оружии поступили не с Запада, а от татар, вернее, от волжских булгар.

Поход в Волжскую Булгарию

В XIV веке на востоке от русских княжеств, на берегах Волги располагалось довольно крупное государство Волжская Булгария. Оно фактически являлось улусом Золотой Орды, и во главе стояли эмир Хасан-хан и ордынский ставленник Мухаммад-Султан. Особенно Булгария досаждала Нижегородским землям.

Нижегородско-Суздальский князь Дмитрий Константинович незадолго до этого отказался от ярлыка на великое княжение в пользу Дмитрия Ивановича Московского и обратился к нему за помощью. К этому времени закончился мирный период в отношениях между Москвой и Золотой Ордой. Дмитрий Иванович решил подчинить булгарские земли, которые контролировались ставленниками Мамая.

Объединенное войско возглавил московский воевода Дмитрий Михайлович Боброк-Волынский и сыновья Дмитрия Суздальского Василий и Иван. 16 марта 1376 года войска подошли к Булгару. Хасан-хан вывел против русских практически все войско. Были использованы боевые верблюды, по русским войскам стреляли из луков и арбалетов, а со стен города был открыт огонь из пушек (тюфяков).

Как писали летописи: «…а иные гром пушающие з града, сташаше русское воинство». Как ни странно, но гром пушек на русские войска не произвел необходимого впечатления, зато боевые верблюды здорово напугали наших лошадей.

Ближний бой решил все вопросы. Булгарское войско потерпело поражение. Часть разбежалась, часть укрылась за стенами города. Штурма города не произошло, Хасан-хан запросил мира, заплатив 5000 рублей (2000 – князьям и 3000 – воинам). В Булгаре остался русский представитель, а ханы обязались выплачивать московскому князю ежегодную дань.

В обозе победителей в Москву уехали и пушки, которые защищали город. К сожалению, не осталось сведений, сколько их было и как они выглядели, но они были установлены на московских городских стенах, и уже в 1382 году эти орудия эффективно участвовали в обороне города против войск хана Тохтамыша. Об этом нам сообщает Новгородская летопись «Софийский вестник».

Ордынцы штурмовали Москву несколько дней, но силой справиться с москвичами не могли. Видно, пушки сделали свое дело. Только обман помог справиться с защитниками города. Были предложены переговоры. Защитники открыли ворота, и к ордынцам вышла представительная делегация москвичей, в том числе князь Остей, духовенство, бояре и простые люди.

Воспользовавшись тем, что бдительность горожан снизилась, на стены полезли татары. Начался грабеж города. В огне погибло большое количество книг, свезенных в Москву со всех окраин. Была вывезена и вся княжеская казна. Люди были изрублены, сожжены, утоплены или уведены в рабство.

Москва от нашествия оправилась, отстроилась. Не забыли и про тюфяки, которые участвовали в обороне, они получили высокую оценку. А в 1389 году партия пушек была закуплена у немцев. Это уже Голицынская летопись сообщает о завозе немецких армат (так называли пушки). Русские пушкари прошли и специальную подготовку по ведению огненной стрельбы.

С XV века появились уже фактические свидетельства о том, что артиллерийские орудия изготавливали в самой Руси, а литейная в Москве так и именовалась – «пушечная изба». О дальнейшем развитии пушкарского дела знают все – русская артиллерия век за веком в почете, и развитие отечественного вооружения не предполагает ставить точку.

Источник: histrf.ru