По поводу того, как рыба видит в воде цвет приманок и видит ли она его вообще в рыболовных кругах всегда ведутся споры. Одни утверждают, что цвет важен только на малых глубинах и в чистой воде, другие говорят, что рыбы видят мир в чёрно-белом цвете и для их поимки важны только форма приманки и её анимация.

Я сам часто наблюдал картину, когда при ловле окуня на глубине более девяти метров работали только блёсны и балансиры определённых цветов. Например, в некоторые дни полосатый хищник отлично клевал на приманки жёлтого цвета, а рыболовы использовавшие приманки других цветов не могли похвастаться хорошим уловом. Казалось бы, как на такой глубине, да ещё и под толстым слоем льда и снега рыба различает цвет приманки? Или это просто совпадение, а основополагающими факторами клёва являются форма, размер и игра приманки? Попробуем разобраться.

За время своего долгого существования рыбы отлично приспособились к жизни в воде. Они прекрасно слышат с помощью внутреннего уха, с помощью боковой линии могут обнаружить добычу или избежать встречи с врагом. Химические соединения, содержащиеся в воде, рыбы используют для идентификации других представителей своего вида, определения времени размножения, поиска пищи и обнаружения хищников. У рыб развито отличное обоняние, которое во много раз превосходит обоняние человека. Но как же обстоят дела со зрением и распознаванием цветов?

Зрение рыб. Часть 2.

Свет, который видят люди — это лишь малая часть общего электромагнитного излучения, получаемого от солнца. Мы видим то, что называется видимым спектром. Фактические цвета в видимом спектре определяются длинами волн света: более длинные волны — красный и оранжевый; более короткие — зеленый, синий и фиолетовый. Однако многие рыбы могут видеть цвета, которые не видит человек, например ультрафиолет.

При попадании света в воду его интенсивность быстро уменьшается, а цвет изменяется. Эти изменения называются затуханием. Затухание является результатом двух процессов: рассеяния и поглощения.

Рассеяние света вызвано частицами или другими мелкими объектами, взвешенными в воде — чем больше частиц, тем больше рассеяние. Поэтому в местах впадения рек и ручьёв, в заливах с илистым дном и т.д. из-за большего количества взвешенного материала свет обычно проникает на меньшую глубину. В относительно чистой воде свет проникает на большую глубину.

Величина поглощения различна для разных длин волн света; другими словами, различные цвета поглощаются по-разному. Более длинные волны, такие как красный и оранжевый, поглощаются очень быстро и проникают в воду на гораздо меньшую глубину, чем более короткие синие и фиолетовые волны.

Как рыба видит цвета? Важен ли цвет приманки? Научные факты! Это должен знать каждый рыбак.

Поглощение также ограничивает расстояние, на которое свет проникает в воду. На расстоянии около трёх метров будет поглощено примерно 60 процентов всего света и почти весь красный свет. На глубине десяти метров поглощается около 85 процентов общего света и весь оранжевый и желтый свет. Это имеет прямое отношение к тому, как рыба воспринимает приманку.

На глубине более трёх метров красная приманка кажется серой, а с увеличением глубины она в конечном итоге становится черной. С увеличением глубины тускнеющий свет становится голубоватым и, в конечном итоге, черным, когда поглощаются все остальные цвета.

Поглощение или фильтрация цвета также работает в горизонтальном направлении. Итак, опять же, красная приманка, которая находится всего в нескольких метрах от рыбы, кажется серой. Аналогично, другие цвета также меняются с расстоянием. Чтобы цвет был виден, на него должен падать свет того же цвета, а затем отражаться в направлении рыбы.

Если вода уже ослабила или отфильтровала цвет, этот цвет будет казаться серым или черным. Нужно заметить, что флуоресцентные цвета ведут себя несколько иначе.

Учёные и сегодня не знают, что именно видят рыбы и какие образы достигают их мозга. Большинство исследований зрения рыб проводится либо путем физического или химического исследования различных частей их глаз, либо путем определения того, как лабораторные рыбы реагируют на различные изображения. Делать широкие обобщения о зрении рыбы осложняется тем фактом, что разные виды могут обладать разными зрительными способностями и что лабораторные результаты могут не отражать того, что происходит в реальном подводном мире.

Физические исследования глаз и сетчатки рыб показывают, что большинство из них могут получать четко сфокусированное изображение, обнаруживать движение и обладать хорошей способностью к определению контраста. Ограниченное число экспериментов показало, что для того, чтобы рыба могла распознавать цвета, необходим минимальный уровень освещенности. Еще одно открытие, но требующее дополнительного изучения, заключается в том, что некоторые виды рыбы предпочитают определенный цвет.

Большинство рыб обладают достаточно хорошим зрением, однако для поиска добычи обычно используют свой слух, боковую линию и обоняние, а зрение только в заключительной атаке.

Рыбы, живущие в мелких водоёмах, ведущие дневной образ жизни способны воспринимать более широкий спектр цветов. Ночные и глубоководные рыбы такой возможности не имеют. Например, судак воспринимает цветовой спектр намного беднее кормящихся на мелководье плотвы и окуня. А сом вообще видит мир в чёрно-белом цвете.

Важный момент, который следует помнить: большинство видов рыб обнаруживают свою добычу, видя контраст корма на различных цветных фонах. Уровень или тип контраста зависит от многих факторов: времени суток, типа дна, прозрачности воды, облачной или солнечной погоды и даже от времени года.

Источник: pulse.mail.ru

Свет и зрение рыб. Часть 2

Зрение у большинства рыб — важнейшее чувство, при помощи которого они ориентируются в окружающей среде. Самым совершенным зрительным рецептором является глаз.

Глаза большинства рыб не имеют век и постоянно остаются открытыми. Лишь у некоторых акул имеется прозрачная мигательная перепонка. У других видов (кефаль, некоторые сельди) имеется так называемое «жировое веко», закрывающее иногда глаз почти до самого зрачка.

Разные виды рыб приспособились к жизни в разных условиях освещения. Существуют дневные, ночные, глубоководные и поверхностные рыбы. Естественно поэтому расположение на голове, структура и функция глаз у разных видов рыб различны. Глаза поверхностных рыб состоят обычно из сетчатки с различным у разных видов соотношением палочек и колбочек, из шарообразного хрусталика и относительно небольшого отверстия — зрачка.

В сетчатке большинства костистых рыб имеются два типа приемников света: колбочки (дневные приемники света) и палочки (сумеречные приемники света). С такой двойственной системой зрения рыб связано изменение воспринимаемого спектра света, обусловленное приспособлением из зрения к яркости света. Для рыб, обитающих в верхних слоя воды, световая чувствительность глаза, близка к человеческому. Человеческий глаз обладает различной чувствительностью по отношению к разным участкам спектра, причем максимальная чувствительность приходится на длину волны 555 mкм (зеленый цвет). У большинства рыб восприятие света происходит в интервале от 400 до 750 mкм, т.е. они, как и человек, различают цвета видимого диапазона от фиолетового (самого коротковолнового) до красного (самого длинноволнового) и зависит от предварительной адаптации глаза к свету («палочковое» или «колбочковое» зрение).

Вспомните диапазон видимого света, начиная с самого коротковолнового: фиолетовый (420mкм), синий, голубой, зеленый, желтый, оранжевый, красный (700 mкм). В сумерках (в условиях ’’темновой’’ адаптации глаза) воспринимаемый рыбами спектр света охватывает только коротковолновую часть шкалы световых волн. Максимум приходится в среднем на 540 mкм (желто-зеленый). Днем (в условиях ’’световой’’ адаптации глаз) воспринимаемый спектр смещается в правую (длинноволновую) часть шкалы (максимум приблизительно равен 620 mкм). Это означает, что в дневное время наиболее различимым цветом является красно-оранжевый.

Переход рыб от световой к темновой адаптации происходит в течение получаса.

Этот механизм изменения спектральной чувствительности сетчатки также позволяет рыбам приспосабливаться к изменению глубин. Глаза глубоководных рыб состоят в большинстве случаев из палочковой сетчатки, цилиндрически вытянутых «передних» сред и огромного зрачка. Естественно поэтому, что свойства зрения отдельных видов рыб из числа как поверхностных, так и глубоководных видов различны и зависят от приспособления вида к условиям биотической и абиотической среды.

Щука, судак, морской окунь и другие имеют большие глаза — вьюн, карликовый сомик, сом — маленькие. Обычно различия в размере глаз идут параллельно с развитием зрительных способностей рыб.

Для дневных животных более важно иметь высокую остроту зрения при невысокой чувствительности глаза. Это достигается преобладанием в сетчатке глаза рецептеров дневного зрения — колбочек. Виды, питание которых осуществляется в сумеречных условиях при помощи зрения, имеют хорошо развитые с количественным преобладанием небольших по размеру палочек (лещ, ерш густера). Виды, питающиеся днем, имеют хорошо развитые глаза и небольшое преобладание палочек над колбочками (щука, окунь, форель). Экологические зоны, в которых обитают рыбы, характеризуются различными условиями освещенности, что определяет специфику их зрительного восприятия различных объектов.

Различные виды рыб имеют значительно различающиеся шкалы световосприятия, при этом шкалы световосприятия у морских рыб сдвинуты в коротковолновую часть видимого участка спектра (желто-голубые цвета) по сравнению с пресноводными.

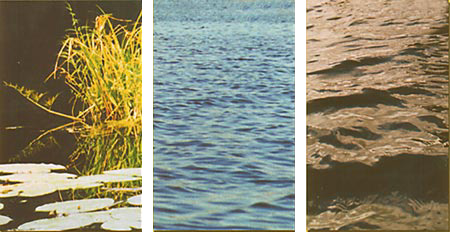

Водная среда создает особые световые условия для населяющих ее организмов. Здесь свет изменяется не только в зависимости от времени суток, но и от глубины и мутности среды. В одно и то же время каждый слой воды имеет свою, отличную от других освещенность.

Рыбы отвечают изменением двигательной активности на изменение факторов среды — света, температуры, пищи и т.д., каждый из которых может стать преобладающим и подавить остальные. Проникающий под водную поверхность свет, распространяясь в глубину, постепенно ослабевает в результате ослабления световых лучей за счет явления поглощения и рассеяния.

Если бы поглощение и рассеяние света в воде было одинаковым для различных лучей спектра, то воды морей и озер были бы похожи на разбавленное молоко. Но это не происходит вследствие того, что лучи различных длин волн по-разному поглощаются и рассеиваются. Обычный белый свет состоит из цветных лучей, смешанных в строго определенной пропорции.

Стоит только нарушить эту пропорцию, как белый цвет приобретает цветную окраску. Именно это и происходит в воде. Обычный белый солнечный свет, попадая под поверхность воды, претерпевает поглощение и рассеяние. Красные и желтые лучи сильно поглощаются уже в верхних, довольно тонких слоях воды.

Синие и фиолетовые лучи поглощаются значительно меньше и проникают значительно глубже красных и желтых. Для чистой пресной воды расчеты показывают, что световая энергия в зависимости от длины волны, ослабленная до 10% от своего начального значения, достигает глубины 50 м для голубых и зеленых лучей, а оранжевая составляющая спектра — примерно до 10-12 метров. Прибрежные мутные воды морей и озер гораздо более мощный фильтр. Голубые и зеленые лучи (10% от приходящих на поверхность) достигают 4- 5 метров, желто-зеленые лучи — 6 метров, а оранжевые — лишь 3- 4 м.

В результате в спектре света, проникающего на глубины, начинают преобладать синие лучи. Вода приобретает зеленовато-синюю окраску. На ряду с поглощением лучей происходит их рассеяние. Характер рассеяния для различных цветных лучей сильно зависит от размера и характера взвешенных частиц, на которых происходит рассеяние.

Обычно в воде сильнее всего рассеиваются синие лучи и слабее всего — красные. А так как синие лучи медленнее ослабляются, чем красные, и быстрее рассеиваются, они могут быть отброшены назад, поэтому свет, выходящий из моря обратно, имеет недостаток красных лучей. Это является причиной сине-голубой окраски моря или озера.

На рис.1 приведен график зависимости энергии лучей для света, падающего на поверхности моря, и света, проникающего в воду на глубину 10 см, 1 , 10 и 100 м, от длины волны. Естественная солнечная лучистая энергия, состоящая из ультрафиолетового, видимого и инфракрасного излучения, в первых же сантиметрах терпит большие изменения по составу лучей. Очень быстро поглощаются инфракрасные лучи и ослабевают красные. Медленнее идет поглощение в ультрафиолетовой части спектра. Наименьшее ослабление имеют сине-зеленые лучи.

Разные воды по-разному поглощают и рассеивают лучи, из которых состоит белый свет. Одно и то же озеро или море меняет свой цвет в зависимости от сезона года. Оно может быть ярко-синим, похожим на раствор анилинового красителя или зеленым, буро-зеленым, а иногда даже коричневым и красным. Все зависит от состава рассеивающих свет взвесей.

Как правило, цветение планктонных организмов сопровождается резким снижением прозрачности воды. На рис.2 изображен график, показывающий распределение лучей спектра для света, проникающего на глубину 100 м в чистой морской воде и для света на глубине 10 м в мутных водах. Расчеты ученых показывают, что при средней прозрачности 5 метров, что достаточно высока для наших северных широт, уже в первых пяти метрах водной толщи освещенность уменьшается в 8 раз.

С точки зрения спектральной энергии очевидно, что наибольшей энергией обладают в чистой воде синие лучи, в мутной — желто-зеленые лучи. Это придает участкам моря или озера соответствующую окраску.

Отличие спектрального состава света, проникающего н глубины, от спектрального состава естественного белого света, по-видимому является причиной своеобразной окраски водных животных. Окраска водных животных бывает двух типов: часть обитателей глубин имеет окраску дополнительную по отношению к свету, проникающему на эти глубины, другая часть имеет приспособительную маскирующую окраску. Как мы уже видели, в глубины моря проникают лишь сине-зеленые лучи, то дополнительной к этим лучам будет красная окраска. Действительно, очень многие жители глубин, извлеченные из воды, имеют ярко-красную окраску, а в глубине в сине-фиолетовом свете они не бросаются в глаза и кажутся серыми.

Другая часть животных, имеющая приспособительную окраску, маскируется на фоне дна или водной толщи. Рыбы, имеющие темные спинки, при наблюдении сверху сливаются с фоном глубины.

Для людей далеких от науки и для тех, кто не хочет заниматься самостоятельным анализом научной информации, эксперты редакции решили сделать несколько выводов из приведенной выше статьи.

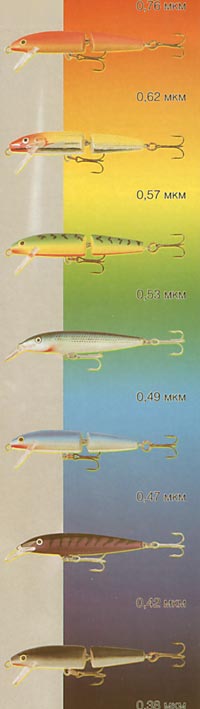

1. Обратите внимание на шкалу видимого спектра. Под шкалой поставлены цифровые значения длин волн, соответствующих данному цвету.

2. Данная шкала соответствует человеческому восприятию цветов. Рыба видит те же цвета, что и человек.

3. Но поскольку рыба находится под водой, а свет, проникая под воду, теряет часть спектра, то некоторые объекты для рыбы будут выглядеть несколько иначе, чем для человека над водой.

4. Чем более коротковолновый цвет, тем глубже он проникает, и наоборот, чем длина волны больше, тем больше потеря данного цвета с глубиной. Это справедливо для чистой воды.

5. Но вода наших водоемов не является чистой, в ней присутствует то или иное количество взвешенных частиц. Каждый размер частиц рассеивает какой-то определенный спектр (цвет).

6. Поскольку потеря цвета сильно зависит от мутности воды (от размера и количества посторонних частиц), то для разных водоемов рассеяние света будет различным. Поэтому, дать четкие рекомендации по выбору цвета приманки в зависимости от глубины вряд ли получится. Но общие рекомендации все же возможны.

7. Чем больше глубина (в пределах от 0 до 10 метров) тем более заметны в ней будут цвета, близкие к синему, а менее всего заметны красные цвета. То есть до глубины примерно 3 метра можно использовать красные приманки, далее — желтые и зеленые, а на самой глубине — близкие к синему и фиолетовому.

8. Чем вода более мутная, тем лучше будут работать приманки с желто-зеленой цветовой гаммой, немного хуже — голубые и зеленые, и совсем плохо — оранжевые и красные. Это справедливо для глубин более 3 метров.

9. Наибольшего эффекта при экспериментах с необычной окраской приманки можно достигнуть при ловле на небольших (до нескольких метров) глубинах. Раскраска самых глубоководных приманок должна максимально отражать достигающего ее спектра света, поэтому заметнее всего будет зеркальная или сине-фиолетовая поверхность.

В следующем номере ищите продолжения статьи о зрении рыб. Наш

Человек получает свыше 90% информации о внешнем мире через зрение – остальные органы чувств выполняют преимущественно вспомогательную функцию. Рыбы тоже видят неплохо, но роль органов зрения в их повседневной жизни не столь велика: они больше полагаются на обоняние, слух, осязание, сейсмосенсорику. Однако роль этого органа чувств нельзя недооценивать: лишенные возможности видеть окружающий мир представители неглубоководной ихтиофауны в естественных условиях существовать не смогут.

Сегодня мы поговорим о нюансах строения глаз рыб и восприятии ими информации. Человеку, даже спустившемуся под воду и смотрящему на мир непосредственно либо через стекло маски, сложно в полной мере воспринимать окружение «по-рыбьему» (у нас иное устройство и расположение глаз). Но рыболову не помешает получить хотя бы минимальную информацию о зрительном восприятии мира рыбами, ведь это даст понятие о правильном поведении на рыбалке, а иногда – и максимально рациональном выборе приманки.

Строение глаз пресноводных рыб

Собственно принцип устройства органов зрения у рыб не оригинален: его природа апробировала на большинстве иных позвоночных (амфибиях, птицах, млекопитающих). То есть, глаза большинства рыб устроены примерно, как у человека: свет попадает на радужку, проходит через зрачок и преломляется на хрусталике. В свою очередь, хрусталик подает свет на сетчатку, состоящую из фоторецепторов двух видов (палочек и колбочек). Именно на сетчатке и возникает изображение, которое видит рыба.

Эта приманка обеспечивает богатый улов даже при плохом клеве!

В отличие от человеческого, зрачок большинства рыб имеет фиксированный размер, то есть, не способен увеличиваться или уменьшаться под воздействием света (такую способность имеют зрачки лишь некоторых морских хищников, например, акул или скатов). Форма его может быть как круглой, так и овальной, вплоть до щелевидной. Хрусталики рыб обычно сферические, изредка – слегка вытянутые, причем более плотные, чем у сухопутных животных (помним, что вода – более плотная среда, нежели воздух).

Характеристики сетчатки могут быть самыми различными. Палочки, обеспечивающие видимость в условиях плохой освещенности, превалируют в сетчатке ночных и глубокосумеречных рыб. Колбочки, отвечающие за остроту зрения и цветоразличение, преобладают у дневных видов, активные фазы жизни которых проходят в условиях хорошей освещенности.

Основные характеристики зрения рыб

Все рыбы имеют по два глаза, причем у большинства видов они располагаются по обе стороны головы. Исключение составляют некоторые морские виды. В качестве примера можно привести скатов с расположением глаз, близким к фронтальному, либо камбал – удивительных плоскотелых рыб, органы зрения которых расположены на одной, «верхней» стороне. Движения глаз скоординированы, то есть вращать ими, подобно хамелеонам, знакомые нам пресноводные рыбы неспособны.

А теперь давайте разбираться, что именно способны видеть рыбы в различных условиях, и чем их восприятие отличается от привычного нам. Среди наиважнейших характеристик зрительного восприятия представителей пресноводной ихтиофауны (в том числе, и аквариумных рыбок) следует отметить:

- угол зрения (монокулярного и бинокулярного);

- способность различать цвета;

- дальность;

- дифференциацию объектов;

- восприятие движения.

Рассмотрим каждый из пунктов подробнее, делая упор на практические моменты.

Угол зрения

Угол зрения – одна из важнейших характеристик визуального восприятия, имеющая, помимо чисто научного, и практическое значение для рыболова. Более всего интересно, как воспринимает рыба человека, находящегося на берегу.

Как говорилось выше, глаза у рыб расположены не впереди, как у нас, а по бокам головы. Это обуславливает приоритет монокулярного зрения, то есть, рыба отлично видит все, что происходит на периферии, по сторонам, сверху и снизу от нее, практически на 150-170 о . В то же время, угол бинокулярного зрения невелик – порядка 30 о . Существуют и так называемые «слепые зоны» (преимущественно сзади), недоступные рассмотрению.

Эти законы работают при рассмотрении представителями ихтиофауны подводных объектов, но над водой претерпевают существенные изменения. В воздухе свет преломляется иначе, посему большую роль играет трафик на границе «вода-воздух».

Не будем вдаваться в подробности оптической физики, скажем просто: объекты, расположенные на берегу под углом менее 45 о , представителями ихтиофауны неразличимы. Иными словами, стоящий на берегу человек рыбе заметен, причем он ей кажется парящим над поверхностью. А вот сидящий – далеко не всегда, особенно если он расположился на пологом берегу. Причем с видением рыболова это никоим образом не коррелирует: он может не видеть рыбу, стоящую под кручей, в то время как сам хорошо различим для нее, и наоборот.

Нужно учитывать и угол падения света: чем он меньше (на закате или рассвете), тем хуже рыба различает расположенные на берегу объекты. А если на поверхности поднимется хоть какая-то волна, надводные объекты станут для обитателей воды и вовсе неразличимыми.

Отсюда можно сделать выводы:

- На рыбалке следует избегать резких движений, особенно если вы сидите на высоком берегу или встаете. Меньшую осторожность в этом отношении можно соблюдать на закате и рассвете, а также при наличии волны.

- Идти лучше против течения. Рыба стоит головой преимущественно навстречу течению, и приближающийся сзади рыбак попадает в слепую зону.

- Нужно помнить: рыба может вас не различать визуально, но прекрасно слышать, так что резких звуков следует по возможности избегать.

Цветоразличение

Ихтиологи дифференцируют пресноводных рыб по образу жизни на светолюбивых и ночных (между ними лежит масса промежуточных сумеречных видов). Не будем заострять внимание на научной классификации, просто скажем: дневные виды различают цвета очень неплохо (некоторые видят оттенки практически наравне с человеком), ночные рыбы видят мир преимущественно в черно-белом цвете, но способны различать контуры объектов практически в полной темноте.

Вследствие этого, дневные и сумеречно-дневные (в их сетчатке больше колбочек) рыбы привыкают полагаться на зрение, глубокосумеречные и ночные (практически лишенные колбочек) – на иные органы чувств.

Это значит, что при охоте на сумеречно-дневных окуня или щуку принципиален цвет приманки, в то время как при ловле судака или сома эта характеристика роли не играет – главное, звуковые эффекты и движение. Впрочем, если приманка резко контрастирует по цвету с окружением (например, белая или желтая), тот же судак среагирует на нее с большей долей вероятности, чем на темноокрашенную модель.

Однако нужно учитывать, что практически все рыбы способны видеть поляризованный (то есть, отраженный) свет. Это важно как для мирных стайных представителей ихтиофауны, так и для хищников, реагирующих на отблески чешуи потенциальной добычи. Этим объясняется эффективность некоторых блесен на простейшей равномерной проводке. Различают рыбы и ультрафиолет.

А вот электрический свет представители пресноводной ихтиофауны, в большинстве случаев, не жалуют. Экспериментальным путем доказано, что при ловле в ночное время того же окуня поклевок в освещенной зоне значительно меньше, нежели в неосвещенной.

О способности рыб различать цвета свидетельствует и их стремление к мимикрии: они предпочитают держаться на участках, где их окраска сливается с окружающей средой. Самый показательный пример – камбала. Наверное, все слышали, что она может менять цвет чешуи в зависимости от окраски донной поверхности, на которой она лежит. Камбала способна мимикрировать даже под шахматную доску! Так вот, стоит лишить эту рыбу возможности видеть окружающий мир, как ее способность к мимикрии сразу же пропадает!

Вывод: в яркую одежду лучше не одеваться, ибо все необычайное, выбивающееся из общей картины, воспринимается рыбой настороженно. Особенно это важно при рыбалке в светлое время суток.

Расстояние

Хрусталик округлой формы определяет и прочие особенности зрения представителей ихтиофауны. Иногда он выступает за роговицу, что способствует расширению угла обзора, но ничуть не улучшает остроту зрения.

В большинстве своем, рыбы более близоруки, чем млекопитающие. Впрочем, человек без маски под водой тоже не может похвастаться соколиным зрением: дистанция распознавания объектов и четкость изображения существенно страдают из-за особенностей водной среды. Какие-то рыбы видят лучше (преимущественно дневные), какие-то хуже, но чемпионов в соответствующей номинации среди них нет.

А теперь немного цифр. Большинство рыб способно различать контуры объектов на расстоянии в 10-12 метров (при прозрачной воде и хорошем освещении). Однако рассмотреть детали (форму, цвет и прочие характеристики) они могут лишь на в десяток раз меньшем расстоянии. Например, сантиметровый объект окунь увидит за 5 метров, но детально рассмотреть его сможет на куда более близком расстоянии.

Вывод: внешний вид приманки может играть определенную роль лишь на расстоянии 1-5 м (в зависимости от ее величины и степени прозрачности воды). На большем расстоянии основная роль отводится обонянию, сейсмосенсорике и слуху.

Дифференциация объектов

Выяснено, что рыбы могут различать и группировать объекты по внешним признакам (впрочем, здесь речь идет, скорее, об интеллектуальных кондициях, нежели о зрении рыб). В ходе пищевой дрессировки было выяснено, что они вполне способны отличить куб от пирамиды или шар от, например, цилиндра.

Выяснено также, что некоторые рыбки способны внешне различать членов своей группы (сельдь, окунь и так далее), а узнавать хищника «в лицо» и вовсе необходимо для выживания. Кстати говоря, некоторые тропические рыбки выбирают партнеров раз и на всю жизнь: они способны узнать их из тысяч себе подобных.

Как правило, все объекты, что видит рыба, сразу же классифицируются в ее мозгу и попадают в определенную категорию. Незначимые объекты отсекаются, остальные подразделяются на потенциально опасные (вызывающие настороженность либо немедленное бегство) и привлекательные (связанные с пищей, совместным «проживанием» либо размножением).

Вывод: идеальный вариант для рыболова – быть отнесенным к группе нейтральных, не представляющих опасности, объектов. То есть, не стоит выделяться на фоне окружающей визуальной и звуковой среды.

Восприятие движения

Недвижимые объекты рыба воспринимает хуже – это вам расскажет любой спиннингист. Именно активность потенциальной добычи вынуждает хищника на атаку. В данном случае важно все: и блеск чешуи, и траектория движения, и прочие визуальные эффекты. Для их усиления хороши и дополнительные звуковые эффекты. Этим объясняется успех охоты на судака со всяческими «погремушками», привлекательность воблеров с «чавкающими» эффектами, широкое применение «квока» для охоты на сома.

Однако и мирная рыба способна увидеть угрожающего ей хищника и вовремя ретироваться из опасного сектора. Она распознает начало атаки по характерному подергиванию плавников, предваряющему атаку хищника.

Скорость и детализация реакции рыб на движение обуславливается особенностями зрения и нервной системы. Некоторые представители ихтиофауны (уклея, карась) реагируют на движение менее детально, чем человек, окунь и лещ – почти вдвое детальнее и быстрее. Кстати, знаменитая «зубастая торпеда» (то есть, щука) воспринимает движение примерно так же, как и человек.

Доказано, что сытая и утомленная рыба имеет более замедленную реакцию на движение, голодная и отдохнувшая – быструю. Этим объясняется механика знаменитого преднерестового жора: рыба голодна и отлично реагирует на движущиеся приманки.

Особенности поведения рыб в зависимости от зрения

Рассмотрим обусловленное особенностями зрения поведение наиболее популярных хищников наших водоемов.

Окунь и щука способны охотиться практически круглосуточно, но с разной интенсивностью и степенью успеха. Летом наиболее продуктивными для них являются рассветные и вечерние часы, когда эти рыбы максимально ясно видят потенциальную добычу. Это приблизительно по 3-4 часа эффективной охоты. Ночью освещенность падает, а потенциальная добыча уходит из поля зрения, становясь практически неразличимой.

С подъемом солнца к горизонту верховодка и уклейка сбиваются в оборонительные стаи, которые представляются хищникам сплошным сверкающим монолитом, где невозможно вычленить конкретный объект атаки, что затрудняет охоту. Да и шансов заметить опасность у большой стаи гораздо больше.

В этот период щука и окунь-горбач переходят исключительно на засадную охоту, то есть, подкарауливают добычу в укромном месте. Они атакуют только в том случае, если хорошо видят добычу и гарантированно могут настичь ее одним рывком. Элемент преследования исключается. При наступлении осени стайная мелочь не образует столь плотных групп, поэтому эти хищники могут гонять ее на протяжении всего светового дня.

С судаком дело обстоит несколько иначе. Благодаря присутствию в сетчатке особого вещества, гуанина, эти рыбы способны видеть практически в полной темноте. А вот цвета пресноводная треска практически не различает, да и остротой зрения не отличается, так как колбочек в ее сетчатке откровенно маловато.

Интересные факты о рыбах с «особенным» строением глаз

А теперь давайте поговорим об особенностях зрения некоторых представителей ихтиофауны. Эти сведения вряд ли будут полезны на рыбалке, так как они касаются преимущественно экзотических рыб, но для общего развития представляют определенную ценность.

- Четырехглазая рыба. Нет, по факту у этой удивительной рыбы два глаза, но каждый из них разделен на две части. Первая оптимально устроена для восприятия визуальной информации под водой, вторая, над ней. Эта представительница ихтиофауны обитает у самой поверхности и подстерегает неосторожно опустившихся на них насекомых. В то же время, нижняя «пара глаз» мониторит водную среду на предмет появления естественного врага.

- Глубоководные виды. Чем глубже в воду, тем темнее – это понятно. Это обусловило у некоторых видов формирование особых трубчатых глаз с очень крупными хрусталиками и сетчаткой, состоящей из одних палочек. Это улучшает бинокулярное зрение и позволяет успешно распознавать силуэты потенциальной добычи. Рыбы, живущие на очень больших глубинах, не видят вовсе: в пучинах океана ничего не разглядишь, поэтому им приходится полагаться на другие сенсорные системы.

- Акулы. Глаза у акул устроены примечательно: мало того, что их зрачки способны приспосабливаться к уровню освещенности, меняя размеры, так еще у грозы океанов есть и «веки»! Акулы не моргают (смачивать роговицу под водой необходимости нет), зато во время атаки глаза хищниц защищаются плотными мембранами. Некоторые виды, чьи глаза во время эволюции лишились мембран, научились поворачивать глаза назад с целью их защиты. Но удивительнее всего природа распорядилось устройством глаз рыбы-молота (кстати, это тоже акула). Ее глаза разнесены по сторонам молотообразной морды. Вследствие этого бинокулярное зрение практически отсутствует, велики «слепые зоны», но органы зрения не подставляются под удар во время атаки на основную добычу – скатов.

- Камбала. Еще одна, во всех отношениях удивительная рыба. В отличие от большинства других представителей ихтиофауны, она обожает отдыхать на дне (отрицательная плавучесть это вполне позволяет). Как говорилось выше, эта рыба способна воспроизводить увиденный рельеф дна на собственной шкуре, полностью сливаясь с окружающей средой. Глаза, расположенные на внешней стороне, при этом направлены вверх. Что интересно, мальки камбалы ничем не напоминают сей природный сюрреализм: они имеют привычную для рыб форму и расположение глаз, плавательный пузырь и даже миниатюрный шип для защиты от опасностей. В один прекрасный момент они утрачивают эту «нормальность» и ложатся на дно, подкарауливая добычу и перемещаясь лишь в случае необходимости.

- Рыба-бабочка. Эта рыба является истинным интеллектуалом и эталоном верности среди себе подобных. Это именно она выбирает партнера на всю жизнь и проводит с ним все время, никогда не путая его с другими представителями своего вида. Более того: в процессе эволюции бабочки обзавелись имитацией глаз, расположенной по бокам туловища ближе к хвосту. Эти «глаза» очень крупные, что зачастую предостерегает хищника от атаки: он думает, что такая внушительная добыча ему не по зубам. Но если вдруг он решится на нападение, его ожидает еще один сюрприз: улепетывает бабочка в неожиданную для него сторону, «глазами» назад!

Надеемся, что эта публикация помогла вам узнать множество малоизвестных сведений о представителях ихтиофауны. Порой даже хорошо знакомые виды рыб способны искренне удивлять бывалых рыболовов, что уж говорить об упомянутых здесь покрытых чешуей оригиналах!

Рыболовы удивляются, почему у меня клюет, а у них нет? Только для вас раскрываю секрет: все дело в чудо-приманке!

Источник: rybalkavreke.ru