Основное предназначение супердиффузионных мембран для кровли является обеспечение защиты от проникновения внутренней и наружной влаги внутрь теплоизоляционного слоя. Источниками этой влаги могут быть внутренние испарения и атмосферные осадки.

Кроме этого, расположенная в кровельном покрытии диффузионная мембрана обеспечивает эффективные условия отвода уже накопившейся в силу тех или иных причин влаги. Супердиффузионную мембрану можно с полной уверенностью назвать одной из важнейших составляющих теплоизоляционного контура, так как она косвенным образом способствует снижению потерь тепловой энергии. Бережливый хозяин собственного дома, знающий толк в экономии, никогда не будет раздумывать о необходимости или отсутствии таковой при принятии решения о покупке и последующей установке диффузионной мембраны. Тем более, что стоимость этого материала на современном рынке строительных материалом можно с уверенностью назвать чисто символической.

Свойства биологических мембран

1.

Способность к самосборке

после

разрушающих воздействий. Это свойство

определяется физико-химическими

особенностями фосфолипидных молекул,

которые в водном растворе собираются

вместе так, что гидрофильные концы

молекул разворачиваются наружу, а

гидрофобные — внутрь. В уже готовые

фосфолипидные слои могут встраиваться

белки

Способность к самосборке имеет

важное значение на клеточном уровне

2. Полупроницаемость

(избирательность в пропускании ионов

и молекул). Обеспечивает поддержание

постоянства ионного и молекулярного

состава в клетке.

3. Текучесть

мембран.

Мембраны не являются жесткими структурами,

они постоянно флюктуируют за счет

вращательных и колебательных движений

молекул липидов и белков. Это обеспечивает

большую скорость протекания ферментативных

и других химических процессов в мембранах.

4. Фрагменты

мембран не имеют свободных концов,

так как замыкаются в пузырьки.

Что такое супердиффузионные мембраны

Диффузионная мембрана – это специальный материал, имеющий двух-, трех- или даже четырехслойную структуру, основу которого составляет нетканый холст. Диффузионные мембраны применяют для защиты утепляющего слоя от проникновения в его толщу испарений. Также, диффузионные мембраны являются превосходной защитой от воды и ветра.

При создании крыши, в полном объеме соответствующей всем современным требованиям, каждый застройщик обязательно столкнется с таким понятием, как «кровельный пирог». Для того чтобы крыша выполняла все возложенные на нее функции в течение всего срока эксплуатации, кроме основного кровельного покрытия, необходимо использовать некоторые дополнительные материалы, к числу которых относятся супердиффузионные мембраны. Супердиффузионные мембраны можно использовать при создании кровельного пирога в любой климатической зоне нашей страны. Роль этого дополнительного слоя чрезвычайно важна, так именно его присутствие позволяет снизить силу неблагоприятных воздействий, вызванных экстремальными погодными условиями, а также нивелировать недочеты и ошибки, возникшие в ходе неправильного монтажа кровли.

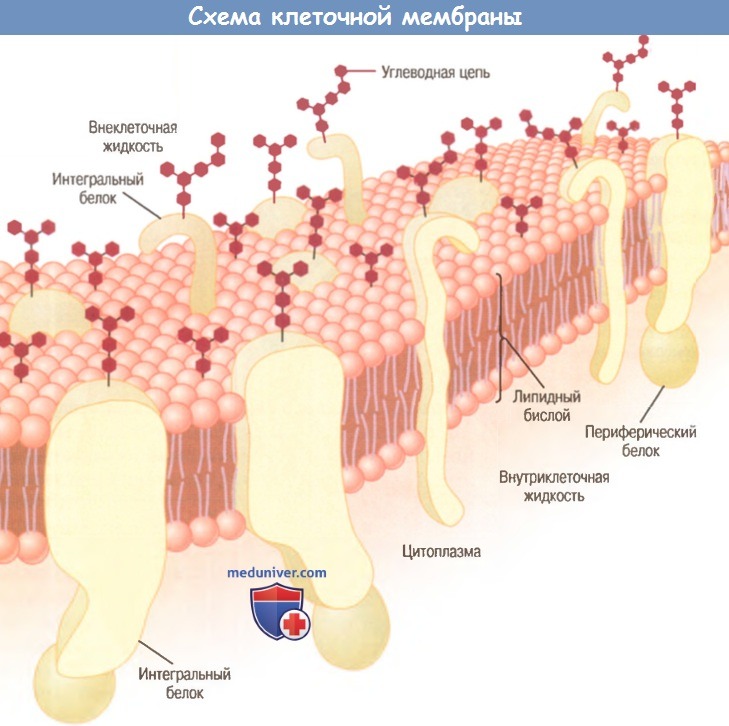

Строение клеточной мембраны

Клеточная мембрана содержит углеводы, которые покрывают ее, в виде гликокаликса. Это надмембранная структура, которая выполняет барьерную функцию. Белки, расположенные здесь, находятся в свободном состоянии. Несвязанные протеины участвуют в ферментативных реакциях, обеспечивая внеклеточное расщепление веществ.

Белки цитоплазматической мембраны представлены гликопротеинами. По химическому составу выделяют протеины, включенные в липидный слой полностью (на всем протяжении), – интегральные белки. Также периферические, не достигающие одной из поверхностей плазмолеммы.

Первые функционируют как рецепторы, связываясь с нейромедиаторами, гормонами и другими веществами. Вставочные белки необходимы для построения ионных каналов, через которые осуществляется транспорт ионов, гидрофильных субстратов. Вторые являются ферментами, катализирующими внутриклеточные реакции.

Преимущества использования супердиффузионных мембран

Хозяин частного дома, решивший использовать в конструкции кровельного пирога супердиффузионные мембраны, в сравнении с домовладельцами, использующими традиционные технологии, получит ряд неоспоримых преимуществ, среди которых основными можно назвать следующие:

- Использование супердиффузионных мембран позволяет одной пленке заменить две, такие как гидро- и ветрозащита. Наличие мембраны допускает возведение конструкции без наличия вентиляционного зазора.

- Укладка супердиффузионных мембран разрешается непосредственно на поверхность любого покрытия, что позволяет укладывать теплоизоляцию более толстым слоем, в сравнении с традиционными технологиями. Как результат, владелец дома получает усиленную теплоизоляцию.

- Использование супердиффузионных мембран позволяет продлить срок эксплуатации утепляющего материала и деревянных конструкций кровли. При этом, деревянные элементы крыши могут быть установлены без предварительной обработки специальными химическими составами.

- Применение супердиффузионных мембран в ходе создания кровельного пирога значительно сокращает время проведения монтажных работ и связанных с ними затрат.

Основные свойства плазматической мембраны

Липидный бислой препятствует проникновению воды. Липиды – гидрофобные соединения, представленные в клетке фосфолипидами. Фосфатная группа обращена наружу и состоит из двух слоев: наружного, направленного во внеклеточную среду, и внутреннего, отграничивающего внутриклеточное содержимое.

Водорастворимые участки носят название гидрофильных головок. Участки с жирной кислотой направлены внутрь клетки, в виде гидрофобных хвостов. Гидрофобная часть взаимодействует с соседними липидами, что обеспечивает прикрепление их друг к другу. Двойной слой обладает избирательной проницаемостью на разных участках.

Так, в середине мембрана непроницаема для глюкозы и мочевины, здесь свободно проходят гидрофобные вещества: диоксид углерода, кислород, алкоголь

Источник: mr-build.ru

Биологические мембраны, их свойства и функции

Одной из основных особенностей всех эукариотических клеток является изобилие и сложность строения внутренних мембран. Мембраны отграничивают цитоплазму от окружающей среды, а также формируют оболочки ядер, митохондрий и пластид. Они образуют лабиринт эндоплазматического ретикулума и уплощенных пузырьков в виде стопки, составляющих комплекс Гольджи.

Мембраны образуют лизосомы, крупные и мелкие вакуоли растительных и грибных клеток, пульсирующие вакуоли простейших. Все эти структуры представляют собой компоненты (отсеки), предназначенные для тех или иных специализированных процессов и циклов. Следовательно, без мембран существование клетки невозможно.

Плазматическая мембрана, или плазмалемма, — наиболее постоянная, основная, универсальная для всех клеток мембрана. Она представляет собой тончайшую (около 10 нм) пленку, покрывающую всю клетку. Плазмалемма состоит из молекул белков и фосфолипидов (рис. 1.6).

Молекулы фосфолипидов расположены в два ряда — гидрофобными концами внутрь, гидрофильными головками к внутренней и внешней водной среде. В отдельных местах бислой (двойной слой) фосфолипидов насквозь пронизан белковыми молекулами (интегральные белки). Внутри таких белковых молекул имеются каналы — поры, через которые проходят водорастворимые вещества.

Другие белковые молекулы пронизывают бислой липидов наполовину с одной или с другой стороны (полуинтегральные белки). На поверхности мембран эукариотических клеток имеются периферические белки. Молекулы липидов и белков удерживаются благодаря гидрофильно-гидрофобным взаимодействиям.

Рис. 1.6. Схема строения мембраны: а — трехмерная модель; б — плоскостное изображение; 1 — белки, примыкающие к липидному слою (А), погруженные в него (Б) или пронизывающие его насквозь (В); 2 — слои молекул липидов; 3 — гликопротеины; 4 — гликолипиды; 5 — гидрофильный канал, функционирующий как пора.

В состав плазматической мембраны эукариотических клеток входят также полисахариды. Их короткие, сильно разветвленные молекулы ковалентно связаны с белками, образуя гликопротеины, или с липидами (гликолипиды). Содержание полисахаридов в мембранах составляет 2-—10% по массе. Полисахаридный слой толщиной 10—20 нм, покрывающий сверху плазмалемму животных клеток, получил название гликокаликс.

Свойства и функции мембран

Все клеточные мембраны представляют собой подвижные текучие структуры, поскольку молекулы липидов и белков не связаны между собой ковалентными связями и способны достаточно быстро перемещаться в плоскости мембраны. Благодаря этому мембраны могут изменять свою конфигурацию, т. е. обладают текучестью.

Мембраны — структуры очень динамичные. Они быстро восстанавливаются после повреждения, а также растягиваются и сжимаются при клеточных движениях.

Мембраны разных типов клеток существенно различаются как по химическому составу, так и по относительному содержанию в них белков, гликопротеинов, липидов, а следовательно, и по характеру имеющихся в них рецепторов. Каждый тип клеток поэтому характеризуется индивидуальностью, которая определяется в основном гликопротеинами. Разветвленные цепи гликопротеинов, выступающие из клеточной мембраны, участвуют в распознавании факторов внешней среды, а также во взаимном узнавании родственных клеток. Например, яйцеклетка и сперматозоид узнают друг друга по гликопротеинам клеточной поверхности, которые подходят друг к другу как отдельные элементы цельной структуры. Такое взаимное узнавание — необходимый этап, предшествующий оплодотворению.

Подобное явление наблюдается в процессе дифференцировки тканей. В этом случае сходные по строению клетки с помощью распознающих участков плазмалеммы правильно ориентируются относительно друг друга, обеспечивая тем самым их сцепление и образование тканей.

С распознаванием связана и регуляция транспорта молекул и ионов через мембрану, а также иммунологический ответ, в котором гликопротеины играют роль антигенов. Сахара, таким образом, могут функционировать как информационные молекулы (подобно белкам и нуклеиновым кислотам). В мембранах содержатся также специфические рецепторы, переносчики электронов, преобразователи энергии, ферментные белки. Белки участвуют в обеспечении транспорта определенных молекул внутрь клетки или из нее, осуществляют структурную связь цитоскелета с клеточными мембранами или же служат в качестве рецепторов для получения и преобразования химических сигналов из окружающей среды.

Важнейшим свойством мембраны является также избирательная проницаемость. Это значит, что молекулы и ионы проходят через нее с различной скоростью, и чем больше размер молекул, тем меньше скорость прохождения их через мембрану. Это свойство определяет плазматическую мембрану как осмотический барьер. Максимальной проникающей способностью обладает вода и растворенные в ней газы; значительно медленнее проходят сквозь мембрану ионы. Диффузия воды через мембрану называется осмосом.

Существует несколько механизмов транспорта веществ через мембрану.

При облегченной диффузии специальные мембранные белки-переносчики избирательно связываются с тем или иным ионом или молекулой и переносят их через мембрану по градиенту концентрации.

Активный транспорт сопряжен с затратами энергии и служит для переноса веществ против их градиента концентрации. Он осуществляется специальными белками-переносчиками, образующими так называемые ионные насосы. Наиболее изученным является Na — / К — -насос в клетках животных, активно выкачивающих ионы Na + наружу, поглощая при этом ионы К — . Благодаря этому в клетке поддерживается большая концентрация К — и меньшая Na + по сравнению с окружающей средой. На этот процесс затрачивается энергия АТФ.

В результате активного транспорта с помощью мембранного насоса в клетке происходит также регуляция концентрации Mg 2- и Са 2+ .

В процессе активного транспорта ионов в клетку через цитоплазматическую мембрану проникают различные сахара, нуклеотиды, аминокислоты.

Макромолекулы белков, нуклеиновых кислот, полисахаридов, липопротеидные комплексы и др. сквозь клеточные мембраны не проходят, в отличие от ионов и мономеров. Транспорт макромолекул, их комплексов и частиц внутрь клетки происходит совершенно иным путем — посредством эндоцитоза. При эндоцитозе — внутрь) определенный участок плазмалеммы захватывает и как бы обволакивает внеклеточный материал, заключая его в мембранную вакуоль, возникшую вследствие впячивания мембраны. В дальнейшем такая вакуоль соединяется с лизосомой, ферменты которой расщепляют макромолекулы до мономеров.

Процесс, обратный эндоцитозу, — экзоцитоз (экзо. — наружу). Благодаря ему клетка выводит внутриклеточные продукты или непереваренные остатки, заключенные в вакуоли или пузырьки. Пузырек подходит к цитоплазматической мембране, сливается с ней, а его содержимое выделяется в окружающую среду. Гак выводятся пищеварительные ферменты, гормоны, гемицеллюлоза и др.

Таким образом, биологические мембраны как основные структурные элементы клетки служат не просто физическими границами, а представляют собой динамичные функциональные поверхности. На мембранах органелл осуществляются многочисленные биохимические процессы, такие как активное поглощение веществ, преобразование энергии, синтез АТФ и др.

Функции биологических мембран

- Отграничивают содержимое клетки от внешней среды и содержимое органелл от цитоплазмы.

- Обеспечивают транспорт веществ в клетку и из нее, из цитоплазмы в органеллы и наоборот.

- Выполняют роль рецепторов (получение и преобразование сигналов из окружающей среды, узнавание веществ клеток и т. д.).

- Являются катализаторами (обеспечение примембранных химических процессов).

- Участвуют в преобразовании энергии.

Источник: Н.А. Лемеза Л.В.Камлюк Н.Д. Лисов «Пособие по биологии для поступающих в ВУЗы»

Источник: sbio.info

Строение мембран клетки и типы транспорта веществ через плазматическую мембрану

Довольно сложное строение мембран — важнейшая особенность эукариотических клеток.

Мембраны клетки находятся вокруг цитоплазмы, ядра, митохондрий и пластид. С их помощью образуются лабиринты эндоплазматической сети (ретикулума) и кучка сплющенных пузырьков, формирующих комплекс Гольджи. Мембраны также окружают большие вакуоли, лизосомы и пероксисомы.

Структуры, окруженные мембранами, соответствуют определенным компрантментам — они принимают участие в определенных метаболических процессах и циклах. Отдельные химические реакции происходят на самих мембранах. Речь идет о световой реакции фотосинтеза в хлоропластах и окислительном фосфорилировании в процессе дыхания в митохондриях. Строение мембраны клетки невозможно представить без рецепторных участков, которые отвечают за распознавание внешних стимулов, в частности, гормонов и прочих химических веществ, поступающих из вне или других частей организма.

Сохранение различий между содержимым клетки и внешней средой — заслуга плазматической мембраны, которая окружает каждую клетку. Поэтому существование клетки без мембраны невозможно.

Плазматическая мембрана (плазмалема) — наиболее постоянная, основная и универсальная для всех типов клеток система поверхностного аппарата.

По своему строению плазматическая мембрана — тонкая (от 6 до 10 нм), но плотная пленка, покрывающая все клетку, образованная упорядоченно расположенными молекулами белков и фосфолипидов. Нековалентные связи удерживают их вместе.

Плазматическая мембрана состоит из двух рядов липидов, молекулы которых располагаются таким образом, что неполярные гидрофобные концы находятся в глубине мембраны, а полярные гидрофильные концы — направлены на внешнюю и внутреннюю среду.

Липидный слой не является сплошным: отдельные места мембраны пронизаны белковыми молекулами, которые образуют гидрофильные поры. Через эти поры проходят водорастворимые вещества. Другие молекулы белка размещаются на внешней и внутренней сторонах мембраны.

На поверхности всех эукариотических клеток есть углеводы, которые, в основном, ковалентно связаны с мембранными белками (гликопротеидами), но иногда — с липидами (гликолипидами). Масса углеводов в плазматической мембране — от 2 до 10%.

Плазматические мембраны клетки — это подвижные структуры. Молекулы белков, липидов, полисахаридов, ионы кальция, калия, натрия и другие вещества — основная составляющая мембраны клетки. Эти вещества способны быстро перемещаться в плоскости мембраны и менять в ней свое расположение. Миграция всех этих веществ происходит при помощи диффузии или путем поглощения кислорода.

Также вне зависимости от строения плазматические мембраны отличаются динамичностью — в случае повреждения они способны к быстрому восстановлению. Кроме того, они могут растягиваться и сжиматься при активном движении клеток.

В различных видах клеток мембраны различаются по:

- химическому составу;

- содержанию в них белков, липидов, гликопротеидов;

- характеру рецепторов, которые содержатся в мембранах.

Отсюда и индивидуальность типов клеток, определяемая гликопротеидами. Факторы внешней среды распознаются разветвленными цепями гликопротеидов, выступающими над клеточной мембраной, через реакции клеток на их действие.

Яйцеклетка и сперматозоид, образующие одно целое, могут узнавать друг друга по гликопротеидам на поверхности клетки. Взаимное узнавание является важным этапом, предшествующим процесс оплодотворение. Это явление наблюдается в ходе дифференциации тканей. При помощи распознающих участков на плазмалеме клетки, похожие по строению, могут правильно ориентироваться относительно друг друга и образовывать, в результате, ткани.

Узнавание тесно связано с регулированием транспорта молекул и ионов через мембрану и иммунологическим ответом, в котором гликопротеиды играют роль антигенов.

Так функционирование сахаров осуществляется в виде информационных молекул — похоже, как у белков и нуклеиновых кислот.

В строении мембран выделяют специфические рецепторы, транспортирующие электроны, ферментные белки. Благодаря белкам обеспечивается транспорт некоторых молекул в клетку и обратно, осуществляется структурная связь цитоскелета с клеточными мембранами. Белки выполняют функции рецепторов — они получают или преобразуют химические сигналы окружающей среды.

Еще одна жизненно важная функция плазматической мембраны, обусловленная ее четкой структурной организацией и упорядоченностью — полупроницаемость или способность выборочно пропускать в клетку и выпускать из нее разнообразные молекулы и ионы. Все это формирует в клетке определенную концентрацию ионов и обеспечивает процесс осмоса.

Мембраны, похожие по строению и являющиеся основными структурными элементами клетки, ограничивают почти все ее органеллы. Это не просто физические мембраны, а динамически функциональная поверхность. На мембранах органелл происходят различные биохимические процессы:

- поглощение неорганических и органических веществ;

- синтез АТФ;

- превращение энергии квантов света в ходе фотосинтеза и др.

Транспорт веществ через плазматическую мембрану

Основная функция плазматической мембраны — регулирование обмена различными веществами, который происходит между клеткой и окружающей средой.

Есть 4 варианта поступления веществ в клетку и выхода из нее:

- Диффузия.

- Активный транспорт.

- Эндо- и экзоцитоз.

- Осмос.

В растворах перемещение растворенных веществ происходит в следующем направлении: из участка, где отмечается высокая концентрация, в участок, где отмечается низкая концентрация. Поток веществ в сторону с меньшей концентрацией (транспорт по градиенту концентраций) сохраняется до момента выравнивания концентрации в обоих участках.

Диффузия

Определение 2

Диффузия или диффузное перемещение веществ — это перемещение веществ, на которое оказывает влияние градиент концентраций.

Размер молекулы и ее относительная растворимость в жирах определяют скорость диффузии через мембрану. Чем молекула меньше, тем она быстрее растворяется в липидах и легче диффундирует через мембрану.

Без проблем растворяются в липидном слое мембраны и проходят через нее, оказываясь с другой стороны, небольшие неполярные молекулы. Маленькие незаряженные молекулы, такие как этанол, углекислый газ, мочевина, быстро проходят через мембрану. А вот глюкоза, кислоты, глицерины и аминокислоты проходят через мембрану медленно.

Несмотря на то, что молекулы воды плохо растворяются в жирах, вода легко проходит через липидный слой. Все потому, молекулы воды небольших размеров.

Липидные слои плазматической мембраны являются серьезным препятствием для попадания в клетку для всех заряженных молекул (ионов). И их размер не имеет значения.

Специфические белки отвечают за перенос различных полярных молекул (ионы, сахара, нуклеотиды, аминокислоты и прочие метаболиты) через клеточные мембраны. Эти белки получили название мембранных транспортных белков.

Определенный белок отвечает за транспорт каждого конкретного химического соединения. Специализированные транспортные белки могут соединяться с молекулой или ионом, не затрачивая на это энергию, то есть, пассивно, и транспортировать их через мембрану по градиенту концентрации.

Такой процесс получил название облегченной диффузии. Он является основным механизмом выборочной проницательности мембран.

Активный транспорт

В отличие от облегченной диффузии, активный транспорт веществ происходит против градиентов их концентрации. Осуществляется переход веществ из участка низкой концентрации в участок высокой концентрации. В этом случае без затрат энергии не обойтись (ее источником выступает АТФ): она используется для перенесения протонов или неорганических ионов через мембрану.

Все это можно продемонстрировать на примере. Расход энергии обеспечивает попадание катиона калия в клетки корня растения в условиях, когда его концентрация в почвенном растворе в 100 раз меньше, чем в клеточном соке. А вот катион натрия, который растению не особо нужен, может выводиться в окружающую среду даже в том случае, если его концентрация в почве, в которой находятся корни, достаточно высока.

Активное поглощение свойственно только ионам питательных элементов. Из этого следует, что клетка отличается определенной выборочной способностью к разным ионам. Прочие ионы попадают в клетку согласно градиенту их электрохимического потенциала и проницательности мембраны.

Эндоцитоз и экзоцитоз

Макромолекулы попадают внутрь клетки при помощи эндоцитоза. Речь идет о белках, полисахаридах, полинуклеотидах.

Есть 2 типа эндоцитоза:

- Фагоцитоз, основанный на поглощении твердых частичек. Клетки окружают капли жидкости с плотными частичками и втягивают их в цитоплазму. Там под действием ферментов происходит их расщепление до фрагментов, которые клетка может усвоить.

- Пиноцитоз, основанный на поглощении жидкостей. Процесс поглощения жидкостей похож на фагоцитоз. В месте, где капля и клетка касаются, образуется впячивание в виде канальца, который заполняется жидкостью. Далее происходит его отшнуровывание и попадание в цитоплазму — там мембранные стенки пузырька распадаются, и содержимое освобождается. В процессе пиноцитоза клетки могут поглощать и большие молекулы, и ионы, у которых нет возможности проникнуть через мембрану в силу маленьких размеров пор.

Фагоцитоз и пиноцитоз обеспечивают питание гетеротрофных протист, защитные реакции высших организмов (лейкоциты поглощают чужеродные частички) и транспорт веществ (в клетках почечных канальцев происходит всасывание белков из первичной мочи).

Экзоцитоз — процесс, противоположный эндоцитозу. В ходе него происходит вывод содержимого пузырька из клетки во внешнюю среду.

К примеру, клетки, продуцирующие гормон инсулин, запаковывают его в пузырьки внутри клетки. Потом пузырьки сливаются с плазматической мембраной и открываются наружу — происходит освобождение инсулина.

Осмос

Определение 3

Осмос — это диффузия воды через полупроницаемую мембрану, которая происходит за счет разницы или градиента концентраций внутри клетки и во внешней среде.

Путем осмоса клетка обычно поглощает воду.

При помещении клетки в гипотонический раствор, можно будет наблюдать градиент водного потенциала. Концентрации воды снаружи клетки превысит концентрацию внутри клетки. По этой причине поступление воды внутрь клетки происходит по градиенту ее собственной концентрации — мембрана выборочно пропускает только молекулы воды.

При помещении клетки в гипертонический раствор, который более концентрированный снаружи, вода будет выходить из клетки под действием осмотических сил.

В гипертоническом растворе происходит смарщивание эритроцитов, уменьшение вакуоли в мембране растительной клетки, отставание цитоплазмы от клеточной стенки (плазмолиз). Таким образом растения вянут.

Если будет действовать определенное внешнее давление (осмотическое давление), то движение воды через мембрану при наличии градиента концентрации можно остановить. Это объясняется желанием молекул воды пройти через полупроницаемую мембрану и уровнять концентрацию с обеих сторон мембраны.

Силы, потраченные на препятствование проникновению воды в раствор (наружу или внутрь) через полупроницаемую мембрану, зависят от концентрации раствора (чем она выше, тем больше нужно сил).

По этой причине осмотическое давление раствора с большей концентрацией выше, чем разбавленного. В первом случае раствор сильнее поглощает воду из окружающего раствора.

Определить осмотическое давление можно путем определения числа частичек в одной единице объема растворителя.

Уровень концентрации ионов и молекул разнообразных соединений в растительной клетке будет выше, чем в окружающей ее естественной среде, в частности, в почве. Поэтому клетка развивает всасывающую силу, которая позволяет ей всасывать воду снаружи.

Происходит набухание клетки и формирование внутреннего гидростатического давления — оно направлено на клеточную стенку. Его называют тургорным давлением. Противоположность тургорного давления — механическое давление клеточной стенки (оболочки), направленное внутрь клетки, которое имеет такую же величину, что и тургорное.

Таким образом, мы рассмотрели строение и функции плазматической мембраны.

Источник: zaochnik.com

Какие свойства имеет мембрана

Клеточная мембрана. Строение клеточной мембраны

Клетка — это не только жидкость, ферменты и другие вещества, но и высокоорганизованные структуры, называемые внутриклеточными органеллами. Органеллы для клетки не менее важны, чем ее химические составляющие. Так, при отсутствии таких органелл, как митохондрии, запас энергии, извлеченной из питательных веществ, сразу же уменьшится на 95%.

Большинство органелл в клетке покрыты мембранами, состоящими в основном из липидов и белков. Различают мембраны клеток, эндоплазматического ретикулума, митохондрий, лизосом, аппарата Гольджи.

Липиды нерастворимы в воде, поэтому в клетке они создают барьер, препятствующий движению воды и водорастворимых веществ из одного компартмента в другой. Молекулы белка, однако, делают мембрану проницаемой для разных веществ с помощью специализированных структур, называемых порами. Множество других мембранных белков являются ферментами, катализирующими многочисленные химические реакции, которые будут рассмотрены в следующих главах.

Клеточная (или плазматическая) мембрана представляет собой тонкую, гибкую и эластичную структуру толщиной всего 7,5-10 нм. Она состоит в основном из белков и липидов. Примерное соотношение ее компонентов таково: белки — 55%, фосфолипиды — 25%, холестерол — 13%, другие липиды — 4%, углеводы — 3%.

Липидный слой клеточной мембраны препятавует проникновению воды. Основу мембраны составляет липидный бислой — тонкая липидная пленка, состоящая из двух монослоев и полностью покрывающая клетку. По всей мембране располагаются белки в виде крупных глобул.

Схематичное изображение клеточной мембраны, отражающее ее основные элементы

— фосфолипидный бислой и большое количество молекул белка, выступающих над поверхностью мембраны.

Углеводные цепочки прикреплены к белкам на наружной поверхности

и к дополнительным молекулам белка внутри клетки (на рисунке это не показано).

Липидный бислой состоит главным образом из молекул фосфолипидов. Один конец такой молекулы является гидрофильным, т.е. растворимым в воде (на нем расположена фосфатная группа), другой — гидрофобным, т.е. растворимым только в жирах (на нем находится жирная кислота).

Благодаря тому, что гидрофобная часть молекулы фосфолипида отталкивает воду, но притягивается к подобным частям таких же молекул, фосфолипиды имеют природное свойство прикрепляться друг к другу в толще мембраны, как показано на рис. 2-3. Гидрофильная часть с фосфатной группой образует две мембранные поверхности: наружную, которая контактирует с внеклеточной жидкостью, и внутреннюю, которая контактирует с внутриклеточной жидкостью.

Середина липидного слоя непроницаема для ионов и водных растворов глюкозы и мочевины. Жирорастворимые вещества, включая кислород, углекислый газ, алкоголь, напротив, легко проникают через эту область мембраны.

Молекулы холестерола, входящего в состав мембраны, по природе также относятся к липидам, поскольку их стероидная группировка обладает высокой растворимостью в жирах. Эти молекулы как бы растворены в липидном бислое. Их главное назначение — регуляция проницаемости (или непроницаемости) мембран для водорастворимых компонентов жидких сред организма. Кроме того, холестерол — основной регулятор вязкости мембраны.

Белки клеточных мембран. На рисунке в липидном бислое видны глобулярные частицы — это мембранные белки, большинство которых являются гликопротеинами. Различают два типа мембранных белков: (1) интегральные, которые пронизывают мембрану насквозь; (2) периферические, которые выступают только над одной ее поверхностью, не достигая другой.

Многие интегральные белки формируют каналы (или поры), через которые во внутри- и внеклеточную жидкость могут диффундировать вода и водорастворимые вещества, особенно ионы. Благодаря избирательности действия каналов одни вещества диффундируют лучше других.

Другие интегральные белки функционируют как белки-переносчики, осуществляя транспорт веществ, для которых липидный бислой непроницаем. Иногда белки-переносчики действуют в направлении, противоположном диффузии, такой транспорт называют активным. Некоторые интегральные белки являются ферментами.

Интегральные белки мембраны могут служить также рецепторами для водорастворимых веществ, включая пептидные гормоны, поскольку мембрана для них непроницаема. Взаимодействие белка-рецептора с определенным лигандом приводит к конформационным изменениям молекулы белка, что, в свою очередь, стимулирует ферментативную активность внутриклеточного сегмента белковой молекулы или передачу сигнала от рецептора внутрь клетки с помощью вторичного посредника. Таким образом, интегральные белки, встроенные в клеточную мембрану, вовлекают ее в процесс передачи информации о внешней среде внутрь клетки.

Молекулы периферических мембранных белков часто бывают связаны с интегральными белками. Большинство периферических белков являются ферментами или играют роль диспетчера транспорта веществ через мембранные поры.

Информация на сайте подлежит консультации лечащим врачом и не заменяет очной консультации с ним.

См. подробнее в пользовательском соглашении.

Источник: meduniver.com