С наступлением зимы в водных системах происходят значительные изменения, влияющие на поведение подводных обитателей.

В средней полосе России фенологическая (природная) зима наступает обычно с середины ноября. К этому времени заканчивается столь нелюбимый рыболовами период “межсезонья” с его перепадами атмосферного давления и температуры, чередованием заморозков и дождей, капризами многих видов рыб.

Почитатели зимней рыбалки считают собственно зимой временной отрезок с момента образования устойчивого ледового покрова до распаления льда (с середины ноября по конец марта). Иногда ледовый покров на водоемах появляется на месяц-полтора позже начала календарной зимы (где-то в начале-середине января). Чаще это происходит в южных районах России. В некоторых регионах СНГ на реках и озерах вообще не устанавливается ледовый покров и разница между затянувшейся осенью и незаметно наступившей зимой практически незаметна.

ЛЕДОВЫЙ ПОКРОВ, ОСВЕЩЕННОСТЬ И ПОВЕДЕНИЕ РЫБ

Значение света в жизни животных трудно переоценить. Свет “господствует” над всеми другими экологическими факторами. Ни один фактор среды не претерпевает таких изменений, как освещенность: в течение суток ее интенсивность изменяется в десятки миллионов раз (от сотен люксов до десятитысячных долей люкса).

Измеряю температуру и кислород в пруду подо льдом. Результат удивил. Кислорода в пруду море.

По своей интенсивности и длительности освещенность играет для водных живых организмов роль сигнала начала неких перемен в окружающей среде (наступление утра, ночи, начало прогрева воды и т. д.), что приводит к изменению поведения рыб.

На протяжении осени и начала зимы происходит постепенное уменьшение светлого периода суток: в ноябре долгота светового дня в среднем не превышает 9 часов 10 минут. Установление ледового покрова, выпадение снега, преобладание пасмурных дней еще больше снижает освещенность водоемов. Долгие четыре месяца в подводном царстве властвует полутьма…

Интересно поведение рыб в начальный период зимы. Многие виды теплолюбивых рыб (сазан (карп), карась, линь, белый амур) еще в октябре-ноябре собираются в огромные стаи и отправляются на так называемые зимовальные ямы. В полу-оцепенении, практически не двигаясь, они проведут здесь около трех месяцев (до конца февраля). Сазаны стоят на глубине очень плотно, порой до 15-20 особей на 1 м3, рядом находятся жерехи, язи, лини. При больших морозах с ними соседствуют и лещи, но с переменой атмосферного давления и при ослаблении морозов стаи лещей покидают зимовальные ямы и “разбредаются” по водоему в поисках корма.

Опровергая общепринятую точку зрения о местоположении зимней “лежки” сомов, речные великаны занимают места около зимовальных ям – на выходах из глубин, границах ям и повышений дна. Такое размещение усатых хищников объясняется тем, что в самой яме уже спустя месяц после образования ледового покрова резко изменяется кислородный режим, что эта рыба в отличии от “толстокожего” сазана (карпа) тяжело переносит.

Окуни, щуки, судаки после осеннего ската на более глубокие места (уход от высокой прозрачности воды и значительной освещенности) с установлением ледового покрова возвращаются на места сентябрьских охот. Тем более, что плотва, карась серебристый, верховка и уклейка за редкими исключениями, практически не уходят с облюбованных еще летом мест обитания.

Температура воды подо льдом в начале зимы примерно +8, потом будет всего +2 .Сейчас даже не холодно

В мелких и малокормных водоемах карась серебристый зарывается под листья или “ныряет” в ил. Правда, только в северных районах нахождение его там продолжительно, в более южных местностях двигательная активность карася возобновляется уже при увеличении температуры воды на 3,5.С (февраль). Поэтому во время не слишком холодных зим в Украине, Казахстане и других регионах подледная ловля серебристого карася — обычное дело.

Появление ледового покрова вносит свои коррективы в поведение хищных рыб. Различают такое разделение хищников по отношению к свету: окунь считается сумеречно-дневным хищником, щука – сумеречным, судак – глубокосумеречным.

Осенью окуни и щуки питаются круглосуточно: днем охотятся за добычей из засады, в сумерках и на рассвете выходят на открытую воду и преследуют жертв. “Сумеречное” питание хищников происходит при освещенности от сотен до десятых долей люксов (вечером) и наоборот (утром).

Судак может пользоваться зрением в тех условиях, когда другие рыбы видеть не могут. Сетчатка глаза хищника содержит сильно отражающий свет пигмент — гуанин, который увеличивает ее чувствительность. Охота судака за мелкими стайными рыбами наиболее успешна при глубоко сумеречной освещенности – 0,001 и 0,0001 лк (практически полная темнота).

В сумерках и в предутренние часы у окуня и щуки функционирует дневное зрение с максимальной остротой и дальностью видения, а плотные оборонительные стаи рыб-жертв начинают распадаться, обеспечивая удачную охоту хищникам. С наступлением темноты отдельные рыбешки рассредоточиваются по акватории, верховка и уклейка при падении освещенности ниже 0,01 лк опускаются на дно и замирают. Охота хищных рыб на это время прекращается.

В начале зимы ситуация подо льдом меняется. Полутьма “на руку” именно сумеречным хищникам, которые в первые дни установления ледового покрова устраивают деморализованным жертвам “Варфоломеевскую ночь”. Хищным рыбам уже не надо распределять время своей охоты на раннее утро и вечерние часы. Так начинается и продолжается (обычно не очень долго) знаменитый жором хищника “перволедок”.

Кстати, зимой резко снижается реакция рыб-жертв на угрозу, верховки и уклейки намного слабее реагируют на “запах страха”, выделяемый товарками при схватывании их хищником.

При поиске хищника на обширных водоемах совсем необязательно искать его на ямах и в коряжниках. Намного чаще его можно обнаружить близ участков льда, свободных от снега: слабый, рассеянный свет, проникающий на глубину, на протяжении всей зимы привлекает столь любимых судаком уклейку и верховку.

Очищенные от снега участки льда привлекают также и молодь окуней, которая собирается у тускло освещенного места “твердой поверхности” водоема через 15-20 минут. Подводные исследования показали, что влечение к слабому свету испытывают и взрослые окуни, которые подходят чуть позже молоди. Причем, в отличие от “недорослей”, горбачи избегают освещенного участка и барражируют вокруг него в темноте.

ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ И ПОВЕДЕНИЕ РЫБ

Температура водной среды – самый значительный природный фактор, который прямо воздействует на уровень обмена веществ пойкилотермных (несколько неудачный термин-синоним – “холоднокровных”) животных, к которым относятся и рыбы.

Всех рыб по диапазону температур, при котором возможна их нормальная жизнедеятельность, разделяют на теплолюбивых (плотва, сазан (карп), карась, линь, растительноядные виды (толстолобики, белый амур), осетровые и прочие) и холодолюбивых (ручьевая форель, сиги, лосось, налим и др.).

Обмен веществ у первых представителей наиболее эффективен при высокой температуре. Они наиболее интенсивно питаются и активны при температуре +17-28С, при понижении температуры воды до +17С их пищевая активность ослабевает (а зимой у многих видов вообще прекращается). Предзимье и всю зиму они проводят в малоподвижном состоянии в глубоких местах водоема.

Для холодолюбивых рыб оптимальные температуры +8-16С. Зимой они активно питаются, а их нерест происходит в осенне-зимний период.

Известно, что к похолоданию и снижению температуры воды рыба “привыкает”, перестраивая свой метаболизм только за 17-20 суток. При снижении температуры воды с +12 С до +4 С у хариуса, например, величины энергозатрат уменьшаются на 20%.

С понижением температуры воды увеличивается растворимость кислорода, поэтому зимой насыщенность воды кислородом достаточно высока.

При длительном понижении температуры воды рыбы должны располагать не только достаточным запасом жира как энергетического материала, но и в течение этого периода сохранить нормальный обмен веществ.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Источник: zee5.mirtesen.ru

14.3. Тепловой режим Мирового океана

Основной источник поступления тепла, получаемого поверхностью Мирового океана, – суммарная солнечная радиация. Ее доля в экваториально-тропических широтах составляет 90 %. Главная статья расхода – затрата тепла на испарение, которая в тех же широтах достигает 80 %. Дополнительным источником перераспределения тепла служат речные воды, материки (их теплое или холодное «дыхание»), господствующие ветры и особенно морские течения.

Поскольку вода – одно из самых теплоемких тел, а Мировой океан составляет 71 % поверхности земного шара, он, точнее, его поверхностный слой, является гигантским аккумулятором тепла и выполняет функции терморегулятора планеты.

Средняя годовая температура поверхностных вод океана +17,4°С, т. е. на 3 °С больше средней годовой температуры воздуха. Причем в северном полушарии она на 3°С выше, чем в южном.

Благодаря малой теплопроводности воды тепло слабо передается на глубину. Поэтому в целом Мировой океан является холодной сферой и имеет среднюю температуру около +4°С.

В распределении температуры поверхностных вод Океана наблюдается зональность, выражающаяся в постепенном уменьшении ее от экватора к полюсам (табл. 9).

Анализ таблицы, а также карт годовых и сезонных (февраля и августа) изотерм воды свидетельствует о том, что пояс наивысших температур (более 26°С) охватывает широкой полосой термический экватор Земли.

Средние годовые температуры поверхности вод океанов (по Л. К. Давыдову и др.)

Средние годовые температуры, °С

Средние годовые температуры, °С

В тропических и особенно умеренных широтах зональная закономерность температуры вод нарушается прежде всего течениями, что приводит на фоне зональности к региональности (провинциальности). В тропических зонах на западе океанов вода на 5 – 7 °С благодаря теплым течениям теплее, чем на востоке, где холодные течения.

В умеренных широтах южного полушария, где господствуют морские просторы, температура воды плавно понижается в направлении полюсов. В северном полушарии эта закономерность нарушается течениями: на востоке океанов благодаря теплым течениям температуры воды весь год положительные, а на западе океанов вследствие холодных течений вода зимой замерзает (севернее полуострова Новая Шотландия в Атлантике, севернее полуострова Корея в Тихом океане).

В высоких широтах температура воды летом во время полярного дня около 0ºС, а зимой во время полярной ночи подо льдом – 1,5 . –1,7°С. Здесь на нагревание и охлаждение воды влияют отчасти ледовые явления. Осенью при образовании морского льда выделяется теплота, которая смягчает температуру воды и воздуха. Весной на таяние льда затрачивается тепло, поэтому прогревание воды и воздуха над ней замедляется.

Суточные колебания температуры воды всюду незначительные и, как правило, не превышают 1°С. Годовые колебания температуры достигают наибольших значений (8– 10°С) в субтропических широтах, где весь год преобладает антициклональный режим погоды (см. табл. 10).

Во всех океанах, кроме высоких широт, по вертикали выделяют два основных слоя: теплый поверхностный и мощный холодный, простирающийся до дна. Между ними лежит переходный слой температурного скачка, или главный термоклин, в пределах которого температура резко понижается на 10–12 °С.

Выравниванию температур в поверхностном слое способствует конвекция за счет сезонного изменения температуры деятельной поверхности и солености, а также волнения и течения. В полярных и субполярных широтах распределение температуры по вертикали другое: сверху располагается тонкий (100 м) холодный (0. – 1,5°С) опресненный слой, образующийся благодаря таянию материковых и речных льдов (в Арктике).

Далее до глубины примерно 500 – 800 м температура повышается в среднем на 2°С в результате притока более соленых и потому более плотных, но относительно теплых вод из умеренных широт и потом вновь понижается, достигая у дна отрицательных значений. Р.К. Клиге отмечает, что в Арктическом бассейне с глубины примерно 800–1000 м сформировалась огромная водная масса, доходящая до дна, с отрицательной температурой от –0,4 до –0,9 °С. Толщина ее зависит от рельефа дна океана и может достигать более трех километров, что в два раза больше максимальной мощности мерзлых толщ на суше.

Годовые колебания (амплитуда) температуры поверхности вод Мирового океана в зависимости от широты места (по Л. К. Давыдову и др.)

Изменение температуры воды по вертикали существенно сказывается на органической жизни и ряде природных процессов.

Самый теплый океан – Тихий. Средняя температура его поверхностных вод +19,1 °С, так как у него большая площадь в экваториально-тропических широтах и слабая связь с Северным Ледовитым океаном. В Атлантическом океане все наоборот, поэтому средняя температура поверхностных вод + 16,9°С.

Самые высокие температуры воды наблюдаются во внутренних тропических морях и заливах: летом в Красном море +32 °С, в Персидском заливе +35,6 °С.

Самым холодным является Северный Ледовитый океан. Он почти весь год покрыт льдами, за исключением Норвежского моря, частично Баренцева моря и окраинных морей летом. По ним проходит Северный морской путь – главная судоходная магистраль России в Арктике длиной 5600 км – от Карских ворот до Бухты Провидения. В морях Северного Ледовитого океана даже летом температура воды около 0°С. Восточно-Сибирское,

Чукотское моря, море Бофорта почти весь год покрыты льдами, под которыми температура воды –1,5 . – 1,7 °С. То же происходит и в Антарктике в морях Росса, Беллинсгаузена, Уэделла.

В морях полярных и субполярных широт льды – основной признак ландшафта.

Замерзание воды. Процесс образования льда в океане сложнее, чем в пресной воде, замерзающей при температуре 0°С. Морская вода замерзает при отрицательных температурах. При этом, чем выше соленость, тем ниже температура замерзания (при S = 35 ‰ около –2°С). Замерзанию морской воды препятствует конвекция.

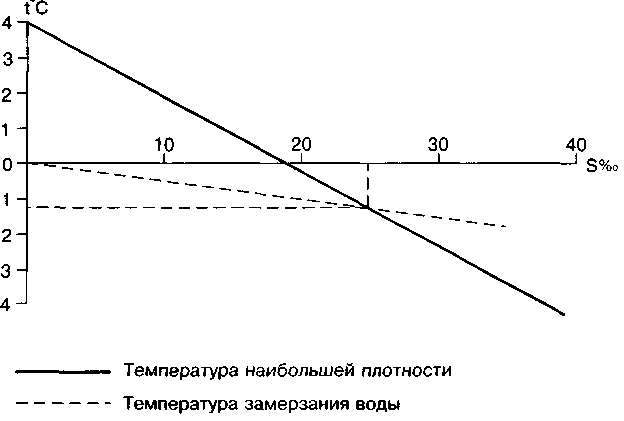

При солености 24,7 ‰ температура замерзания воды и наибольшей плотности совпадают и равны – 1,3°С (рис. 83). Воды с соленостью меньше 24,7 ‰ называют, по предложению Н. М. Книповича, солоноватыми.

На графике видно, что в солоноватой воде при понижении температуры вначале достигается температура наибольшей плотности, при которой конвекция прекращается, а по достижении температуры замерза ния образуется лед. В воде с 5>24,7%0 сначала достигается температура замерзания воды, но лед образоваться не может, так как продолжается конвекция. Лишь при дальнейшем охлаждении воды и достижении температуры наибольшей плотности перемешивание воды прекращается и образуется лед. Таким образом, солоноватая вода, как и пресная, замерзает при достижении температуры замерзания, а соленая – при температуре наибольшей плотности.

Рис. 3. График зависимости температуры наибольшей плотности и температуры замерзания морской воды от ее солености.

Замерзанию полярных морей препятствует ветровое волнение, а способствуют реки и дожди, уменьшая соленость воды, а также снег и айсберги, которые не только опресняют воду, но и понижают ее температуру и ослабляют волнение.

Морской лед соленый, но его соленость в 5 – 6 раз меньше солености той воды, из которой он возник. Поэтому осенью при замерзании морской воды и образовании льда соленость поверхностных вод возрастает, они становятся плотнее, тяжелее и опускаются. Весной при таянии морского льда соленость поверхностных вод уменьшается, конвекция прекращается.

Льды в океане бывают сезонными и существующими более одного года. Процесс образования льда проходит несколько стадий. К начальным формам льда относятся иглы-кристаллы до 10 см длиной, из которых при срастании образуются пятна-диски – ледяное сало.

Одновременно появляется снежура – кашеобразная масса из снега, пропитанного водой, и шуга – скопления льда в виде полос и пятен из сбившихся при ветре ледяного сала и снежуры. В это же время у берегов на мелководьях образуются ледяные забереги – полосы льда, примерзшие к суше. Увеличиваясь в размерах и мощности, они превращаются в береговой припай.

При дальнейшем понижении температуры при волнении образуются ледяные диски диаметром более 30 см – блинчатый лед. При тихой погоде в результате смерзания начальных форм льда образуется сплошная тонкая (до 5 см) ледяная корка, которую в опресненной воде морей называют склянкой, а в соленой – ниласом. Молодой лед толщиной до 10 см называют молодик.

Он серого цвета, так как через него просвечивает вода. Утолщаясь, он становится взрослым льдом, его мощность 30 – 70 см, он белого цвета. В се-зонно замерзающих морях это предельная форма льда.

В Арктике и Антарктике, помимо сезонного льда, есть льды однолетние, двухлетние, многолетние. Однолетние льды – это льды, просуществовавшие лето и сохранившиеся к началу нового ледообразования. Они достигают мощности около метра. Им свойственны торосы – нагромождения льдин, возникающие в результате бокового давления ледяных полей, образования трещин и хаотического наползания льдин друг на друга. Двухлетние льды достигают мощности около 2 м, торосистость их меньше за счет подтаивания во время полярных дней.

И наконец, многолетние льды – полярный пак, существующий более двух лет, толщиной 5-7 м, голубого цвета, с сильно сглаженными торосами в результате неоднократного подтаивания. Полярный пак сильно опреснен за счет летней талой воды на его поверхности. В Северном Ледовитом океане паковые льды занимают 70 % всей площади льдов.

Эта классификация дает представление о процессе образования и развития ледяного покрова и в то же время является систематизацией льдов по возрасту.

По происхождению льды в Океане делятся на морские, речные и материковые, или глетчерные.

Морские льды образуются непосредственно в море из морской воды, поэтому они слабосоленые. Они занимают основную часть площади льдов в Мировом океане, особенно в северном полушарии. Общая площадь морских льдов в обоих полушариях оценивается в 26 млн км 2 , что составляет 7 % площади Океана. В северном полушарии они достигают 50-х широт, а в южном даже 40-х.

Граница плавучих морских льдов оконтуривает в основном среднегодовая изотерма – 10 °С. Обращает на себя внимание факт почти полной стыковки границ распространения плавучих льдов в море и многолетнемерзлых пород на суше.

Речные пресноводные льды распространены лишь в северном полушарии.

Материковые льды тоже пресные. Это или находящиеся на плаву части покровных шельфовых ледников, спускающиеся в море, или их обломки.

По подвижности льды в морях подразделяются на неподвижные и дрейфующие. Основная форма неподвижного льда – береговой припай, достигающий в ширину нескольких десятков или даже сотен километров. Он может не взламываться в течение нескольких лет. К неподвижным льдам относятся также стамухи – льдины, примерзшие ко дну на мелководьях.

Дрейфующие, или плавучие, льды перемещаются под влиянием ветров и течений. Они могут быть как морского, так и материкового происхождения. К дрейфующим льдам материкового происхождения относятся айсберги и ледяные острова.

Айсберги, или ледяные горы, – обломки выводных ледников, под водой у них находится 80–90% объема, высота надводной части до 100 м. Ледяные острова – обширные столообразные по форме обломки шельфовых ледников. Они достигают огромных размеров до десятков километров в длину и ширину. Максимальная зарегистрированная их длина 280 км в Антарктике. Для наблюдения за айсбергами организован ледовый патруль.

Разрушение льда происходит под действием солнечной радиации и теплых воздушных масс. Сначала на поверхности льда образуются снежницы – озерки талой воды, а у берегов полосы воды – закраины. Потом во льду появляются трещины, разводья, полыньи, разбивающие ледяные поля на отдельные глыбы, которые постепенно тают.

Ледовый покров оказывает огромное влияние на климат Земли, жизнь в океане, морской промысел, судоходство и т. д.

Источник: studfile.net

Непостоянная и переменчивая, или какова температура воды на Ладожском озере

Ладожское озеро – самый крупный пресноводный водоем в Европе (17900 км²) и второй по площади после Байкала в России. Оно находится в Ленинградской области, Карелии.

Озеро очень живописное, довольно глубокое (до 230 м). Средняя глубина около 45 м. Большинство процессов, протекающих в водоеме, определяется его температурным режимом.

О температуре воды в Ладожском озере поговорим далее.

Каковы показатели?

Неравномерная глубина Ладоги приводит к большому размаху термических показателей воды. На мелководьях перепады температур зависят от изменений погоды, с характерными штормовыми ветрами. В глубинных слоях из-за длительного периода замерзания вода холодная, около 4-6° С.

Средние по временам года

Усредненные данные получены в результате измерений на протяжении последних 10 лет. Они представлены в таблице температуры воды в верхних слоях Ладожского озера по сезонам:

| Время года | Средняя температура (°С) |

| Зима | 0,1-1,5 |

| Весна | 0,3-8,0 |

| Лето | 14,0-18,5 |

| Осень | 4,0-13,5 |

Наиболее низкие температуры отмечаются в конце зимы и начале весны. Максимальные показатели фиксируются в середине лета.

Максимальная и минимальная t°

По причине пониженной теплопроводности воды, нагревание и охлаждение озера происходит с большой сезонной задержкой.

Поэтому на протяжении лета вода сохраняет довольно низкие температуры, а термические минимумы приходятся на весенний период.

Самая теплая вода в Ладожском озере зафиксирована в июле и первой половине августа на прибрежных юго-восточных Свирских и Волховских мелководьях, до 22 градусов. В отдельных местах прогрев может достигать 24°, но это длится недолго из-за постоянного перемешивания водных потоков.

Минимальные показатели температуры воды (от -0,4° до -1,0°) отмечены в марте и апреле вблизи населенных пунктов:

- Питкяранта: -0,4;

- Сортавала: -0,4;

- Запорожское: -0,2;

- Видлица: -0,1;

- Осиновец: -1,0.

Зимой подо льдом температура в разных частях водоема колеблется от 0° до 2°С.

Можно ли купаться в водоеме?

На берегах Ладоги и ее островов есть большие чистые песчаные пляжи, которые привлекают в летнее время множество туристов. Однако немногие любители экстрима решаются на большие заплывы в воде, которая только изредка прогревается до 20-21°. Обычно в жаркие летние периоды термические показатели на мелководьях достигают 15-18 градусов.

В Ладоге летом купаются взрослые и реже – дети, но долгое пребывание в воде выдерживают немногие. Во время холодных периодов зимой омовению в прорубях предаются любители моржевания.

Людям преклонного возраста, со слабым здоровьем, патологиями сердечно-сосудистой и дыхательной систем, маленьким детям до 2 лет в Ладоге купаться врачи не рекомендуют.

Термический режим глубинных и поверхностных слоев

Термический режим Ладоги, как и других глубоких озер, находится в постоянной динамике. На поверхности изменения температуры более резкие, чем на глубине. В течение суток и соответственно сезону температура поверхностных слоев постепенно распространяется на глубину. У дна на больших глубинах показатели наиболее стабильны, около 4°.

Весной и осенью, во время прогревания либо охлаждения воды до 4°С происходит явление расслоения по температуре. Пресная вода имеет наибольшую плотность при показателе 4°С. Слой воды с такой температурой, как наиболее тяжелый, постепенно перемещается на глубину, выталкивая более холодные водные массы на поверхность.

По мере весеннего прогревания температура на всей глубине выравнивается до 4° и выше, тогда описанное явление прекращается. Прогретые верхние слои уже не опускаются на глубину, оставаясь на поверхности.

Что влияет на температуру?

На термический режим озера влияют преимущественно климатические и погодные факторы:

- западные, юго-западные ветры и циклоны Атлантики (до 9 м/сек.);

- континентальные антициклоны;

- частые штормовые ветры, особенно в октябре, до 30 м/сек., с высотой волн до 6 м;

- летние ураганы;

- бризы в ясную погоду;

- суточные и сезонные перепады температуры воздуха;

- умеренный режим солнечного прогрева.

Эти факторы способствуют постоянному перемешиванию воды, что в комплексе с солнечным излучением приводит к динамичному неравномерному термическому режиму.

Температурные колебания

Наиболее высокие колебания термических показателей – в верхних слоях и на мелководьях. Они достигают 3-4° в сутки, до 20-23° по сезонам года. В центральных районах озера колебания на поверхности меньше за счет теплообмена с глубинными слоями, по сравнению с прибрежными.

Среднесуточные

Суточные колебания t° в поверхностных слоях зависят от погодных условий. В ясные безветренные дни скачки показателей могут достигать 5°, особенно летом.

При усиленном волнении, с ветрами и штормовой погодой, за счет интенсивного перемешивания водных масс и небольших суточных перепадов в окружающей среде вода остается круглосуточно стабильной.

Суточные перепады температуры на поверхности Ладожского озера:

| Время года | Усредненные колебания (°С) |

| Зима | 0,1-0,3 |

| Весна | 1,4-2,7 |

| Лето | 2,6-4,8 |

| Осень | 0,2-2,1 |

Среднегодовые

По годам средние температуры воды в Ладоге изменяются незначительно, но это влияет на полное или неполное замерзание озера зимой.

Усредненные термические показатели для целого озера не определяются по причине различия глубин, погоды в разных частях акватории, побережья.

В более глубокой северной части водоема средние показатели варьируются от 3,5° до 4,2° из года в год. Южная часть акватории подвержена бо́льшим перепадам в разные годы: от 3,3° до 4,8°С.

При скольки градусах замерзает?

Замерзание водоема происходит постепенно, занимая период более 2 месяцев, продолжаясь до февраля. Ледостав начинается в декабре, с прибрежных мелководий, формируя ледовую корку по направлению к центру озера.

Ладога не замерзает полностью, оставляя непокрытой льдом часть поверхности в центре, на максимальных глубинах. Температура воды при замерзании приближена к нулевой отметке. Толщина льда растет на протяжении всей зимы, продолжается до середины марта.

Максимальная толщина льда в разные годы составляет 70-90 см. Затем лед постепенно утоньшается. Таяние льда начинается в конце марта, продолжается до середины мая.

Заключение

Температурный режим Ладожского озера характеризуется значительными перепадами по площади поверхности, глубине, в течение суток и сезонов.

Суточные колебания на поверхности воды наиболее высоки в летний период, зимой почти отсутствуют. Живописность озера и чистые пляжи привлекают туристов и отдыхающих, ценителей великолепия родной природы.

Источник: o-vode.net

Течения, температура воды и ледовый режим

Основными течениями на Байкале являются вдольбереговое течение вокруг озера, а также те, которые формируются под влиянием крупных притоков – Селенги, Баргузина, Верхней Ангары, Кичеры. Это Селенгинское, Баргузинское и Ангаро-Кичерское течения. Течения, возбуждаемые стоком рек, быстро затухают по мере удаления в озеро. Однако воды притоков увлекаются вдольбереговым течением и обнаруживаются на достаточно большом расстоянии от устьев. Они отличаются от байкальской воды небольшими примесями химических веществ, наличием характерных для речных вод микроорганизмов и выглядят более мутными.

Течения направлены против часовой стрелки. Поэтому воды реки Селенга можно обнаружить в районе посёлка Большие Коты и в районе истока реки Ангара. Воды рек Верхняя Ангара и Кичера обнаруживаются у западного берега Северной котловины Байкала. Воды Баргузинского течения направляются на север вдоль Баргузинского залива, поэтому их можно определить в пробах воды на севере озера.

Схема течений на озере Байкал

Картографическая основа. Карты озера Байкал.

Атлас «Озеро Байкал. Прошлое. Настоящее. Будущее». ФГУП «ВостСиб АГП», 2005.

Учёные подсчитали, что вдольбереговые течения в Средней и Южной котловинах Байкала могут «сделать круг» за один год. Прибрежное течение в Северной котловине более медленное. За год оно проходит только 80 % пути.

Воды Байкала постоянно пополняются водами его притоков. Их более трёхсот. Главный расход байкальской воды происходит в виде стока через реку Ангару. Время полного замещения воды Байкала водами притоков определяют расчётным способом: делят объём воды озера, 23000 км3 на среднегодовой сток воды через Ангару, 60 км3/год, и получают 383 года. Часто эту цифру округляют и говорят, что в среднем, вода Байкала полностью обновляется за 400 лет.

Сезонные изменения температуры воды

Вода обладает высокой способностью поглощать тепловые солнечные лучи. Они поглощаются, главным образом, верхним, достаточно тонким слоем воды. Это всем хорошо известно из опыта купания в холодных водоёмах в середине лета: верхний слой воды тёплый, а если рискнёте нырнуть – вода просто ледяная!

Вы уже знаете, что вода в заливах и бухтах озера может прогреться летом до 24 °С, а в центре озера – до +14. +16 °С. Но такая температура характерна только для самого верхнего слоя, толщиной 1 – 1,5 м. Температура более глубоких слоёв воды повышается за счет их перемешивания с тёплыми поверхностными водами под действием ветра и течений. По мере перемешивания толщина верхнего прогретого слоя к концу лета постепенно увеличивается.

Различие температур в разных слоях воды

Вода мелководных водоёмов перемешивается от поверхности до дна. В Байкале, который относится к глубоководным водоёмам, происходит лишь частичное перемешивание, до глубины 200-300 м. Температура на этой глубине в течение всего года равна +3,5. +3,6 °С. Глубже 300 м она постепенно понижается на десятые доли градуса, достигая в средней, самой глубокой впадине Байкала +3,1. +3,2 °С.

На больших глубинах, в самом узком придонном слое, температура воды непостоянна. Летом и осенью она может увеличиваться на сотые доли градуса за счет внутреннего тепла Земли. А весной и в начале зимы – понижаться на величину до 0,1 °С из-за опускания холодных вод из верхних слоев озера.

Рассмотрим, каким образом происходит перемешивание и перераспределение тепла в толще байкальских вод. В середине марта, под лучами весеннего солнца температура верхнего подлёдного слоя воды начинает повышаться. После таяния льда вода продолжает прогреваться, верхние слои воды нагреваются сильнее, нижние – слабее.

Распределение температуры в толще воды

В это время усиливается ветровая деятельность и перемешивание верхних и нижних слоёв воды. В результате уже в июне температура в слое 0 – 300 м выравнивается, достигая +3,6 °С по всей глубине. Это явление называется весенней гомотермией.

В конце июня, когда стихают ветры, верхние слои воды снова начинают прогреваться под воздействием летнего солнца. В самый жаркий и безветренный месяц года, июль, прогревание верхних слоёв максимально – +14. +16 °С. С глубиной температура постепенно понижается, достигая +3,5. +3,6 °С на глубине 300 м: наступает прямое температурное расслоение – от более высокой температуры на поверхности к более низкой на глубине.

Со второй половины августа воздух над Байкалом становится прохладнее. Вслед за воздухом остывает поверхность воды. Увеличивается количество штормов, усиливается перемешивание, охлаждённые воды распространяются всё глубже и глубже. В ноябре в слое 0 – 300 м вновь устанавливается одинаковая температура, равная 3,6 °С – наступает осенняя гомотермия.

Морозная погода, сильные ветры и штормы усиливают охлаждение байкальских вод. Температура верхних слоёв продолжает понижаться, и в декабре устанавливается обратное температурное расслоение – от более низкой температуры на поверхности к более высокой на глубине. Температура от 0 °С у поверхности увеличивается до +3,6 °С на глубине 300 м. На поверхности воды образуется лёд.

Весной солнечные лучи сквозь лёд снова начинают прогревать верхние слои воды, однако обратное температурное расслоение сохраняется подо льдом, и даже после вскрытия озера от льда. Постепенно прогревание воды под влиянием солнца и перемешивание её верхних и нижних слоёв вновь приводят к весенней гомотермии.

К сезонным изменениям в толще воды приспосабливаются все живые организмы, обитающие в озере. Как правило, микроскопические водоросли и их потребители – мельчайшие рачки – концентрируются в наиболее тёплых и достаточно освещённых слоях. А к скоплениям рачков подходят бычки, омуль и другие рыбы. На самых больших глубинах, где температура ниже +3,6 °С, Байкал также обитаем. Там живут различные бактерии, ракообразные, губки, черви, бычки.

Сезонное распределение температуры воды от поверхности до 300 м

Ледовый режим

Около пяти месяцев в году Байкал покрыт льдом. Замерзание происходит постепенно, с севера на юг. Во время штормов на скалистых берегах намерзают брызги воды, нарастают слои льда в виде сосулек и наплесков, которые имеют название сокуи. Сначала замерзают мелководные заливы.

Затем открытый Байкал покрывается «кашей» из кусочков льда, и в один из безветренных и морозных дней поверхность озера быстро «схватывается» тонкой корочкой льда. Полностью озеро замерзает к середине января.

В малоснежные зимы лёд прозрачен, и его толщина достигает 100—110 см. В многоснежные зимы лёд более тонкий. Считается, что байкальский лёд не толстый. На небольших сибирских озёрах мощность ледового покрова может достигать 2,5 метров.

Остров Ольхон. Сокуи-наплёски на мысе Бурхан

Из-за медленного охлаждения больших масс воды лёд на Байкале формируется достаточно поздно, а в конце марта под весенними лучами солнца он уже начинает подтаивать.

После становления льда усиливается мороз, температура, особенно ночью, резко понижается. При резком понижении температуры внутри льда возникает мощное механическое напряжение, и ледяной покров со страшным грохотом разрывается на огромные поля, размер которых может достигать 10-30 км в поперечнике. Между полями возникают щели, которые называют становыми.

Ближе к весне температура воздуха начинает резко изменяться в течение суток от отрицательной ночью до положительной днём. Вслед за изменениями температуры воздуха, сужение и расширение льда приводят к тому, что вдоль становых щелей края ледяных полей дробятся и нагромождаются друг на друга, формируя становые торосы. При дальнейшем потеплении могут возникнуть надвиги – огромные глыбы льда под влиянием усиливающихся в это время ветров выдавливаются на берег, сметают со своего пути причальные постройки, и даже могут повредить суда, стоящие на приколе. Так, весной 1960 года в результате надвига льда пирс в посёлке Листвянка был значительно повреждён, а ледокол «Ангара» водоизмещением 3000 тонн сдвинут на берег.

Стновая щель и становые торосы

Зимой на Байкале образуются пропарины – полыньи или участки с очень тонким льдом, от полутора до сотен метров в поперечнике. Они возникают ежегодно в одних и тех же местах в результате подтаивания нижней поверхности льда под влиянием поднимающегося со дна природного газа, вод горячих источников и притоков озера. Пропарины можно наблюдать вблизи реки Селенга, в районе мыса Лиственничный и мыса Большой Кадильный, в проливе Ольхонские ворота, над Академическим хребтом, около Ушканьих островов, в Чивыркуйском и Баргузинском заливах, в Малом Море и в других местах.

Пропарины очень опасны для транспорта, который ходит по ледовым байкальским дорогам до самого вскрытия льда. Взлом льда начинается, обычно, в конце апреля в районе мыса Большой Кадильный. Это происходит под действием тёплых глубинных вод. Полное очищение Байкала от льда наступает в середине июня. Колебания сроков взлома льда достигает целого месяца.

Например, у посёлка Листвянка крайние даты взлома льда в разные годы наблюдались в период с 17 апреля по 10 мая.

При выезде на Байкал в зимнее время, и особенно ближе к весне, когда лёд начинает подтаивать, необходимо соблюдать чрезвычайные меры осторожности: ехать на малой скорости, с приоткрытыми дверьми, перед переездом через места повышенного риска выходить из машины и осторожно обходить опасные места.

Схема расположения пропарин и становых щелей на озере Байкал

Влияние глобального потепления климата

В конце XX столетия на Земле стали проявляться признаки глобального потепления климата. Слово «глобальный» означает, что эти признаки обнаруживаются в любом уголке земного шара – от Северного до Южного полюсов. Наиболее значительные проявления, связанные с глобальным потеплением – таяние ледников на Северном и Южном полюсах и высоко в горах, увеличение количества и силы ураганных ветров, штормов и наводнений.

Отмечаются признаки потепления и на Байкале. Учёные обнаружили, что среднегодовая температура воздуха на Байкале за 100 последних лет, увеличилась на 1,2 °С. Это в два раза быстрее, чем среднегодовая температура на всём земном шаре! Повышение температуры воздуха привело к тому, что прогреваемость поверхностных вод открытого Байкала в летнее время тоже увеличилась.

Так, летом 2003 и 2005 годов поверхность воды в открытом Байкале прогревалась до +18. +20 °С. До 2003 года максимальный прогрев поверхностных вод достигал всего +14 °С.

В связи с глобальным потеплением климата, на Байкале уменьшается продолжительность ледостава, толщины льда. Если потепление будет происходить такими же темпами, то в последующие 100 лет на Байкале могут появиться зимы с коротким и даже с неустойчивым ледоставом. Учёные также обнаружили, что за последние 60 лет увеличилась доля мельчайших теплолюбивых рачков, живущих в толще байкальских вод.

Глоссарий:

Период открытой воды – период времени, в который водоёмы освобождены от ледового покрова.

Микроорганизмы – мельчайшие живые организмы, различимые только под микроскопом (например, бактерии, микроскопические водоросли).

Гомотермия – однородное распределение температуры в толще воды.

Прямое температурное расслоение – распределение температуры в слое воды от более высокой на поверхности к более низкой на глубине.

Обратное температурное расслоение – распределение температуры в слое воды от более низкой на поверхности к более высокой на глубине.

Ледостав – полное замерзание поверхности водоёма.

Сокуи – замёрзшие на береговых скалах наплёски воды.

Становая щель – сквозная трещина во льду, возникающая при расширении и сжатии ледового покрова под влиянием значительных изменений температуры воздуха.

Надвиг – нагромождение льда на береговой линии.

Пропарина – полынья или ледовый покров с очень тонким льдом, образовавшиеся под влиянием источников тёплых вод, а также газов, поднимающихся со дна озера.

Источник: Е.Н. Кузеванова, В.Н. Сергеева, Байкаловедение. Байкал с древних времен до наших дней. – Иркутск, 2014

Источник: www.baikalvisa.ru