Увлекательная история создания и службы первой русской подводной лодки

На канале, посвященном военно-морской тематике, обязательно должна быть публикация о первой русской подводной лодке или полуподводном миноносце, как его тогда называли.

С чего всё начиналось

С середины 19-го века императорская Россия была озадачена получением «полуподводных миноносцев». «Полуподводными» такие суда называли по той причине, что время проведения под толщей воды ограничивалось лишь необходимостью скрыться от противника на время проведения атаки. Термин «подводный флот» появится позже.

Англия, Франция, США ушли в этом вопросе далеко вперёд и к концу столетия даже наладили серийное производство подводных миноносцев. России добиться успеха не позволяли отсутствие опыта, знаний, технологий и необходимого оборудования. Попытки создания таких кораблей предпринимались, но не приносили успеха. В 1900 году была предпринята попытка покупки нескольких миноносцев Холланда в США, однако цена и условия сделки оказались для России неприемлемыми. Именно этот факт послужил стимулом к создания специальной комиссии по проектированию в вышеуказанном составе.

В первую очередь членами комиссии были собраны и переведены на русский язык все зарубежные документы и публикации, касающиеся подводных лодок. Частые командировки к зарубежным коллегам также принесли немалую пользу, хотя далеко не все желали делиться информацией. К работе были подключены дипломаты и агентурная сеть.

Следует отметить, что комиссия активно работала самостоятельно и часто, получая информацию от зарубежных источников с опозданием, инженеры лишь убеждались в правильности своих расчётов. В итоге «миноносец № 113» (такое обозначение он имел на стадии проектирования), получил уникальную конструкцию. М.Н. Беклемишев после завершения строительства «Дельфина», сравнив его конструкция с зарубежными аналогами, на которых ему удалось побывать, отметил, что наш миноносец не уступает, а во многом превосходит заграничные образцы.

Строили первую русскую ПЛ на Балтийском заводе для чего был оборудован специальный стапель. К закладке корпуса (5 июня 1901 года) полностью проект заершен не был. Было принято решение строить корпус, и параллельно разрабатывать чертежи иного оборудования. Прочность конструкции рассчитывалась с возможностью выдержать двукратные перегрузки.

Основная оболочка корпуса была изготовлена из никелевой стали толщиной 8 мм. Усиливала конструкцию решетка из внешних шпангоутов и внутренних продольных ребер. Снаружи корпус дополнительно обшит двойным слоем бруса из лиственницы и оцинкованной сталью.

Уже зимой 1902 года было утверждено штатное расписание миноносца – 2 офицера и 8 матросов, тогда же приступили к комплектованию. Отбором матросов занимался лично Михаил Николаевич. Команда из опытных и преданных делу матросов была сформирована и утверждена.

Сделано это было заблаговременно с той целью, чтобы матросы лично участвовали в строительстве лодки и знали досконально её устройство. Два моториста-механика были направлены для обучения и стажировки в Германию на завод Даймлера, где создавали бензиновый мотор для «Дельфина». С бензиновым двигателем надводного хода было больше всего хлопот. Немцы не укладывались в оговоренные сроки, мотор имел много недоработок. Спуск на воду «Дельфина» состоялся без двигателя, его установка состоялась позже.

Полуподводный миноносец «Дельфин» имел такие технически характеристики:

— полное водоизмещение – 135,5 т.

— скорость надводного хода на бензиновом двигателе 320 л.с. – 9 уз.

— скорость подводного хода на электродвигателе 138,6 л.с. – 6 уз.

— запас хода в надводном положении при скорости 6 узлов – 400 миль

— запас хода в подводном положении при скорости 4 узла – 35 миль

— запас бензина – 1920 литров;

— аккумулятор из 64 элементов на 3600 А/ч.

Проектная глубина погружения – 50 метров, но в ходе испытаний миноносец достиг показателя 30 метров. Глубже опускаться не решались, т.к. в этом не было необходимости. Глубина погружения в то время рассчитывалась таким образом, чтобы судно могло пройти под корпусом любого боевого корабля не зацепив его.

Первое погружение состоялось 8 июня 1903 года в водах Финского залива. На борту кончено присутствовали М.И. Беклемишев и руководитель группы И.Г. Бубнов. После того как «Дельфин» скрылся под водой рулевой не смог справиться с тяжелым механизмом управления, лодка уткнулась носом в грунт. Положение корпуса удалось выровнять и осуществить подъём.

Бубнов и Беклемишев вышли на палубу, перекрестились и кто-то из них произнёс знаменитую фразу: «Ну вот, слава Богу, и поплавали под водой…».

Торжественного спуска на воду не было. Миноносец «Дельфин» был зачислен в строй качестве боевого корабля задолго до завершения строительства. Первый полноценный показ «высочайшим особам» был произведён 16 августа 1903 года в торжественной обстановке в день спуска на воду яхты императора «Александрия» и броненосца «Слава». Осмотрев миноносец, император выслушал Бубнова и дал высочайшее разрешение на разработку новых полуподводных судов.

Миноносец № 150 нёс службу в составе Балтийского флота. В применении ПЛ по целевому назначению надобности не возникало. Задача «Дельфина» была иная. В первую очередь это опытовое судно, на котором проводились испытания, постоянные модернизации с целью улучшения конструкции. Это было полезно, ведь рабочая группа тем временем работала над проектом нового миноносца.

Кроме этого «Дельфин» был учебным судном, на котором единовременно могли погружаться до 45 матросов с целью адаптации в условиях подводного плавания и получения навыков подводного судовождения.

Вернуться в строй после ремонта «Дельфину» удалось лишь к осени, когда Балтийский флот получил 2 импортные подводные лодки («Сом» и «Осётр»), поставленные из США, а также новый миноносец от прежней рабочей группы – «Касатка».

С началом русско-японской войны было принято решение перевезти миноносцы во Владивосток для защиты прибрежных вод. Перевозка таких огромных машин по железной дороге проводилась впервые для чего специально разработали и изготовили шестнадцатиосные платформы (снова не без участия Беклемишева).

Будучи вооруженными парой торпед Уайтхеда, установленными снаружи по обе стороны рубки на минных аппаратах модели Джевецкого, миноносцы в основном патрулировали прибрежье. В реальных боях участия принять так не удалось в связи с чем командование часто критиковало подводников, которые к тому же получали жалование выше, чем матросы надводного флота. Изучив ситуацию на месте М.Н. Беклемишев докладывал руководству императорского флота о том, что само наличие полуподводных миноносцев принесло результат, т.к. японцы не отваживались открыто выступать в места их дислокации.

В мае 1905 года на борту «Дельфина» снова произошла трагедия, унесшая жизнь матроса. На этот раз произошла серия взрывов от испаряющегося топлива и газов, образовывающихся при контакте морской воды с аккумуляторными батареями. Сила взрывов была такова, что в некоторых местах вырвало заклёпки и образовались щели в корпусе.

В 1907 году официально был создан подводный флот и «Дельфин» стал подводной лодкой. Далее были смутные революционные годы, возвращение на Балтику, новые поломки и ремонты, модернизация и замена бензинового мотора, переезд во Владивосток, I мировая война, перевод в Архангельск, и служба в Северном ледовитом океане. После 15 лет службы в 1921 году новая власть не пожелала прислушаться к ходатайствам офицерского состава о сохранении первой подводной лодки и передачи её в музей. По решению штаба флота «Дельфин был признан негодным для службы и сдан на слом. Произошло это только в 1932 году, а до того момента корпус «Дельфина» служил в качестве судоподъёмного понтона и помогал поднять затонувшие суда.

Есть чертеж, но можно ему не следовать. Как мы строили подводные лодки.

Технология создания подводного, да и не только, корабля в славные советские восьмидесятые годы допускала некоторую свободу для слесарного творчества. Можно сказать, что пароход кое в чем строился по месту. В смысле чертежи то есть, и в главном соблюдаются, а вот в мелочах жизнь решительно опровергает синьки и кальки. Один слесарь проложит трубу чуть-чуть не так, следующий свою уже не может положить верно, мешает первая, а тут вентиляционщики протащили свой короб с коленом, которого не было на картинке, и все запутывается окончательно.

Агрегаты и механизмы стоят обычно на правильных местах, а вот трубы, которые их соединяют, это уж как слесари сделают. Вот получаешь ты задание соединить точку А с точкой Б, скажем, фланец на фильтре № 3 с фланцем насоса №5 в другом конце отсека, а трубу надо проложить по левому борту. Берешь жесткую проволоку и гнешь шаблон, как твоя трубочка ненаглядная зазмеится на стенке, огибая то, что уже на этой стенке имеется. Потом осторожно его вытаскиваешь, чтобы не погнуть случайно, и тащишь в трубомедницкий цех, через ползавода, где тебе согнут твою трубу и приварят к ней фланцы.

Пока коллеги трудятся, подбираешь промежуточные крепления, такие хомуты на ножках. Их сварщик потом приварит, куда надо к корпусу. Если все идет идеально, то получишь ты свое изделие, притащишь и приладишь, а крепления временно повесишь на трубу, как скрепки на бельевую веревку, в нужных местах, так чтобы они ножками касались поверхности. И назавтра в огневую смену придет сварщик, да и приварит то, что ты задумал, и останется только все проверить и протянуть, и работа сделана.

Я тут поясню, что на строительстве корабля чередуются огневые и не огневые смены. В огневую смену сварщики могут варить, а слесари – работать отрезными машинками, от которых летят искры разрезаемого металла. Если смена не огневая, то можно только крутить гайки и пилить ручной ножовкой (об этом в статье про падение ). В не огневую смену клеят звукоизоляцию, красят и т.д. и т.п. Такая организация вызвана, понятно, тем что, в тесноте отсеков невозможно соблюсти правила охраны труда, если ты работаешь ключам, а за шиворот тебе каплет расплавленный металл. Да и пожар можно запросто устроить.

Я возвращаюсь в русло повествования после шага в сторону: итак, как я говорил – если все идет идеально. Но когда оно у нас идеально-то ходило! Ну отнес ты свой шаблон, а в трубомедницком тебе в ответ: «Работы много, завтра приходи!» А назавтра тащишь ты радостно трубу, и колышется на твоем плече трехметровая блестящая титановая змея. Суешь ты ее, чертыхаясь, в люк отсека, боишься сломать, только что пылинки с нее не сдуваешь.

Вот так, предварительным макетированием из дерева, а потом немного на глаз и на авось строилась наша армада атомоходов. Враги в целом придерживались той же тактики, до тех пор, пока вычислительные мощности компьютеров не достигли таких высот, что стало возможно обсчитать подробную трехмерную модель корабля.

Технологический прорыв произошел во время проектирования и изготовления американских субмарин класса Virginia на судостроительном отделении Electric Boat фирмы General Dynamics, которое расположено в штате Род-Айленд. Извечные конкуренты наших кораблестроителей начали проектирование новой многоцелевой ПЛ в самом конце 80-х, а сдали головной корабль флоту в 2004 году. Полная компьютерная модель позволила автоматизировать производство и заметно удешевить лодку. Просто здорово, если все трубы, фланцы и механизмы сразу подходят друг к другу, нам такого и не снилось.

Самая большая подводная лодка и история создания субмарин

Подводная лодка — это шедевр инженерной мысли.

Когда появились подводные лодки

В отличие от обычного надводного судна, подводная лодка имеет возможность преднамеренно изменять свою осадку вплоть до полного погружения под воду. Она может уходить на глубину за счёт заполнения забортной водой цистерн главного балласта. Всплытие производится за счет восстановления плавучести

Первым идею подводных лодок предложил Леонардо да Винчи, но позже он уничтожил свои чертежи, опасаясь ”подводной войны”. Тем не менее, уже в 1578 году англичанин Уильям Боурн описал гренландскую подводную лодку из тюленьих шкур со шноркелем (вытяжная труба), воевавшую в Черном море.

Первые подводные лодки были примерно такими.

Корабль викингов пролежал под землей 1 000 лет. Теперь его хотят достать.

Вплоть до 1944 года подводные лодки были в основном надводными кораблями. Из-за несовершенства конструкции они не могли надолго уходить под воду и использовали погружение только для того, чтобы пройти опасный участок или подготовить нападение. Уже позже они постепенно начали переходить на более долгое нахождение под водой, а сейчас это вообще не является проблемой, так как запас провизии на борту большой, системы жизнеобеспечения (кислород, переработка и так далее) хорошие, а запаса ядерного топлива хватает на месяцы автономного плавания.

Рискнули бы погрузиться под воду в такой «кастрюле»?

Ставка на атомный подводный флот

Как работает АЭС? Опасны ли атомные станции?

В дальнем автономном плавании и на боевом дежурстве атомные лодки хороши тем, что не вырабатывают столько шума, сколько дизельные, имеют больший размер и могут месяцами находиться на дежурстве в любой части мирового океана.

В начале 70-х годов основными игроками на рынке атомных субмарин были, как не сложно догадаться, СССР и США. Именно они сделали ставку на развитие атомного флота и немало преуспели в этом. Особенно, всем хотелось иметь больше лодок, способных нести баллистические ракеты.

Подводные лодки были основой сдерживания во времена холодной войны. Океан надежно прикрывал их своими водами.

Размеры лодок постепенно росли и в результате титул самой большой подводной лодки в мире переходил от одной страны к другой. Один из самых знаменитых американских проектов получил название ”Огайо”. Эти лодки были способны нести до 24 межконтинентальных баллистических ракет. Ответом СССР была подводная лодка проекта 941.

Условное название лодки было ”Акула”, но более известна она под именем ”Тайфун”. Про нее мы сегодня и поговорим.

Как создавалась самая большая подводная лодка

Созданием лодки проекта 941 руководил выдающийся советский конструктор Сергей Никитович Ковалев. Он был неоднократно отмечен государственными наградами и бессменно на протяжении нескольких десятилетий руководил ленинградским ЦКБМТ ”Рубин”. Коллективу этого бюро и была поручена работа над царь-лодкой. Строительство осуществлялось на северодвинском предприятии ”Севмаш”.

Вот она гордость советского и российского атомного флота.

Второе название лодки — ”Акула” — появилось после того, как генсек ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев именно под таким названием представил лодку делегатам съезда партии и остальному миру в 1981 году. В целом, можно сказать, что оба названия неплохо отражают суть такой лодки. Она как тайфун должна сносить все на своем пути и как акула являться самым опасным ”хищником” в океане.

Как устроена подводная лодка ”Тайфун”

Лодка имеет просто огромные размеры. Длина ее составляет 173 метра, а ширина 23 метра. При этом полное водоизмещение составляет почти 50 тысяч тонн (втрое больше, чем у американского ”аналога”). Конструкция сделана немного нестандартной и вместо обычного параллельного расположения двух прочных корпусов, она имеет герметичные отсеки капсульного типа. Они созданы для торпедного отсека и центрального поста, а также примыкающего к нему отсека радиотехнического вооружения.

«Акула» отдыхает в порту.

Всего в лодке 19 отсеков, которые соединены между собой, а на случай всплытия из-под тощи льда носовая часть рубки была значительно усилены. Вокруг рубки предусмотрены специальные листы для того, чтобы ей не угрожал даже толстый слой льда.

Как работают атомные ледоколы и почему Россия лидирует в этом направлении.

ТТХ подводной лодки ”Тайфун”

По максимальной подводной скорости лодки разной конструкции отличались не очень сильно и все они были способны передвигаться со скоростью примерно 25 узлов (около 45 км/ч). Зато советский великан мог нести боевое дежурство на протяжении полугода и погружаться на глубину до 400 метров, имея в резерве дополнительные 100 метров.

В носовой части располагались горизонтальные складывающиеся рули, а привод осуществлялся за счет двух семилопастных винтов, каждый из которых оснащался 190-мегаваттным ядерным реактором и турбиной мощностью 50 000 лошадиных сил.

Отдыхаешь себе, а мимо тебя проплывает ЭТО…

Экипаж этого монстра состоял из 160 человек, более трети из которых были офицерами. Условия размещения на борту были очень комфортными, если можно так говорить о подводной лодке. Для офицеров были предусмотрены 2-х и 4-х местные каюты. Для матросов и старшин были предусмотрены маломестные кубрики, в которых были установлены умывальники и телевизоры.

Хотя, боевого потенциала лодке тоже хватает. В случае ядерного конфликта ”Тайфун” может одновременно разрядить по противнику ”обойму” из 20 ядерных ракет (Р-39), каждая из которых будет оснащена десятью 200-киллотонными разделяющимися боеголовками. Этого достаточно, чтобы на долгие годы сделать необитаемой территорию, равную по размеру восточному побережью США.

Так устроена АПЛ «Тайфун» изнутри.

А это еще не все. Кроме мощного вооружения, на борту есть более двадцати обычных и реактивных торпед, а еще ПЗРК ”Игла”. Для того, чтобы ”заряжать” лодку, специально был создан корабль ”Александр Бракин”, рассчитанный на перевозку 16 БРПЛ (баллистические ракеты подводных лодок).

На данный момент в строю три атомные подводные лодки ”Тайфун”. Две из них в резерве, а одна используется для испытаний ракетного комплекса ”Булава”. Всего же с 1976 по 1989 со стапелей завода ”Севмаш” было спущено шесть лодок этого типа.

Новости, статьи и анонсы публикаций

Свободное общение и обсуждение материалов

Нас с детства учили, что на Земле существует шесть континентов и шесть частей света, правда, они не строго соответствуют друг другу. Там, где Америка делится…

Пока коронавирус блуждает по планете, большинство людей (я на это надеюсь) сидят дома. И хотя экономика должна работать, пока половина людей противится мерам…

Представьте себе, что вы попали на необитаемый остров. Возможно, у вас с собой есть даже бутылка рома, которую вы успели благополучно выпить. Неожиданно вы н…

Источник: dom-srub-banya.ru

Милли Фирка

Ибрагим Рамазанов готовил подлодки к боевым походам

Post navigation

- Назначена первая шестерка крымских министров Раньше

- Аксенов продолжает обновлять правительство Позже

05.12.2019

Ибрагим Рамазанов готовил подлодки к боевым походам

Рамазанов Ибрагим Рамазанович, 1904 г.р., уроженец с. Теберти Бахчисарайского р-на Крымской АССР. Член ВКП(б) с 1925 г. В РККА с 30 ноября 1933 г. Был награжден: орденом «Красной Звезды» — в 1939 г., орденом «Отечественной войны II степени — в 1942 г., медалью «За оборону Ленинграда» — в 1943 г., медалью «За боевые заслуги — в 1944 г.

24 октября 1942 г. командир 1-го дивизиона подводных лодок Краснознаменного Балтийского флота капитан 2-го ранга Юнаков представил дивизионного инженера-механика 1-го дивизиона подводных лодок инженер-капитана 2-го ранга Рамазанова Ибрагима Рамазановича к награждению орденом «Красной Звезды»:

«Тов. Рамазанов, являясь дивизионным инженером-механиком 1-ДПЛ (дивизиона подводных лодок), в зиму 1941-42 гг. проделал большую работу по ремонту подводных лодок дивизиона, подготовив их к своевременному выходу в боевые операции. Проявляя инициативу, умело организуя личный состав, мобилизуя все возможные технические ресурсы, тов.

Рамазанов показал пример другим дивизионам БПЛ (базы подводных лодок), в короткие сроки высококачественно организовывая и выполняя ремонт подлодок. Под руководством тов. Рамазанова отлично был подготовлен к боевым операциям личный состав пятой боевой части подводных лодок 1-го ДПЛ — С-4, С-9, С-13, С-7, С-12, показавших в боях образцы мужества и отваги при выполнении боевых заданий.

Своей неутомимой, самоотверженной работой по боевому обеспечению боевых действий подводных лодок С-7, С-9, С-13, С-12 способствовал потоплению в 1942 г. подлодками 1-ДПЛ 11 вражеских транспортов противника водоизмещением около 80 000 тонн без единой потери подлодок. За боевое обеспечение боевых действий подводных лодок 1-ДПЛ в борьбе с германским фашизмом ходатайствую о награждении инженер-капитана 2-го ранга Рамазанова орденом «Красной Звезды».

Приказом № 95 от 1 декабря 1942 г. командующего Краснознаменным Балтийским флотом дивизионный инженер-механик 1-го дивизиона подводных лодок базы подводных лодок Военно-Морского Флота инженер-капитан 2-го ранга Рамазанов Ибрагим Рамазанович был награжден орденом «Отечественной войны» II степени.

(ЦВМА: ф. 3, оп. 2,1, ед. хр. 38, 522)

Согласно Акта вручения медалей «За оборону Ленинграда» личному составу строящихся и капитально ремонтирующихся подводных лодок Краснознаменного Балтийского флота 23 июля 1943 г. дивизионному механику инженер-капитану 2-го ранга Ромазанову Ибрагиму Ромазановичу (так в документе) была вручена медаль «За оборону Ленинграда» (удостоверение к медали Д № 49005).

(ЦАМО: ф. 88, оп. 2, ед. хр. 658)

8 сентября 1944 г. подводной лодки К-54 ОДСКР подводных лодок Краснознаменного Балтийского флота капитан 3-го ранга Кейсерман представил командира БЧ-У подлодки К-54 инженер-капитана 3-го ранга Рамазанов Ибрагим Рамазанович к награждению медалью «За боевые заслуги»:

«Инженер капитан 2-го ранга Рамазанов И.Р. служит командиром БЧ-У. Дисциплинированный, развитий и культурный офицер, на 7 ноября 1944 г. тов. Рамазанов прослужил в океано-морском флоте 10 лет и 11 месяцев. Достоен награждения медалью «За боевые заслуги».

![]()

Указом Президиума Верховного Совета СССР № 219/182 от 3 ноября 1944 г. «О награждении адмиралов, генералов, офицеров, старшинского и сержантского состава сверхсрочной службы за выслугу лет в Красной Армии и Военно-Морском Флоте» за долгосрочную и безупречную службу инженер-капитан 3-го ранга Рамазанов Ибрагим Рамазанович был награжден медалью «За боевые заслуги».

(ЦВМА: ф. 3, оп. 1, ед. хр. 776, 846)

14 мая 1945 г. командир ОДСКР подводных лодок Краснознаменного Балтийского флота капитан 1-го ранга Бурмистров представил исполняющего должность дивизионного механика ОДСКР подводных лодок КБФ инженера-капитана 2-го ранга Рамазанова Ибрагима Рамазановича к награждению орденом «Красной Звезды»:

«Выполняя задание командования вывез на парусно-моторной шхуне из Ханко при артобстреле 300 тонн ценного груза и доставил его в г. Кронштадт. Будучи дивизионным инженер-механиком 8 дивизиона подводных лодок, а затем 1 ДПЛ своевременно обеспечивал ремонт, докование, амортизацию механизмов подводных лодок, а также прохождение личного состава боевой подготовки на р. Неве, перед выходом подлодок в боевые операции.

Подводные лодки его дивизиона в 1942 г. потопили семнадцать кораблей противника. Участвовал на переходах подлодок по Финскому заливу и переходах Кронштадт-Ленинград. За период строительства подводных лодок умело мобилизовал и организовал личный состав на досрочный ввод лодок в состав боевого ядра. За умелое выполнение задания командования, участия на переходах ПЛ.ПЛ. И проявленные при этом мужество, смелость и отвагу достоин награждения правительственной наградой орденом «Красной Звезды».

Данные о награждении отсутствуют…

(ЦАМО: ф. 88, оп. 2, ед. хр. 506)

Васви Абдураимов, Асан Хуршутов

Источник: milli-firka.org

Ржавая подводная лодка Б-380 в Крыму: последний выпущенный экземпляр проекта 641Б «Сом»

Да куда ты денешься с подводной лодки, которая никуда не плавает вот уже 27 лет?

Сегодня хотелось бы показать вам очень крутой крымский артефакт — субмарину Б-380, построенную в 1981-1982 годах, и немного рассказать про плавучий док ПД-16 (построенный в 1938-1941 годах и никуда не плававший с фактически с дня победы), в котором она находится с 1992 года.

Внимание: если вдруг у вас не отображаются фотки, попробуйте отключить adblock и аналогичные дополнения (ЖЖ не дружит с хостингом Вконтакте)

А начну, пожалуй, с общего вида на обитателей Южной бухты.

В Севастополе есть немало обзорных точек и смотровых площадок, но наилучший вид на всю эту красоту — конечно же с воздуха.

Здесь много всего — и небольшие катерочки-яхточки, и вспомогательные суда, и даже немного военных кораблей. Кто-то на ремонте, кто-то просто на стоянке.

Среди прочего выделяется плавучий госпиталь «Енисей» в кругу друзей.

Здоровенное 150-метровое вспомогательное судно Енисей было по заказу СССР спроектировано и построено в Польше в 1980 году. На борту имеется профилакторий на 200 коек, госпиталь на 100 коек, поликлиника, 11 лечебных отделений, три операционных зала (оснащённые «успокоителями качки» для проведения сложных операций в условиях шторма), реанимация и аптека, а также две столовые суммарно на 400 чел, два спортзала, бассейн и сауна. Ещё вот пишут про оснащение вертолётом Ка-25 в специальном ангаре, но я что-то его не заметила (как и обозначения наличия вертолётной площадки).

В варианте санитарного транспорта Енисей готов принять 450 тяжело раненых больных. За свою историю побывал в трёх океанах, многих морях и нескольких странах, обеспечил спасение, лечение и отдых многих тысяч человек.

В частности, в 1990 году на Енисее устраивали круизы для «детей Чернобыля», также он принимал активное участие в эвакуации беженцев и пострадавших из Абхазии в ходе грузино-абхазской войны, — именно Енисеем в 1992 году из горячих точек было вывезено более 7000 чел. Также это судно примечательно тем, что на нём проходят киносъёмки — в последние годы на борту снимали «Ледокол», «22 минуты» и «Адмирал». К сожалению, сейчас плавгоспиталь находится на ремонте, начавшемся в 2016 году и запланированном к окончанию в 2019. Успеют ли?

Всего было построено 4 судна подобного проекта, все названы именами великих рек. До нынешнего дня сохранились три — «Енисей» на Черноморском флоте, «Иртыш» на Тихоокеанском и «Свирь» на Северном. Четвёртое, полностью аналогичное «Енисею» — по имени Обь — в 2000-е годы выведено из состава Тихоокеанского флота.

Но любопытнее всего, конечно, подлодки, на которые любой желающий может посмотреть с противоположной стороны бухты

Заинтересовавший меня плавучий док примечателен тем, что был заложен в 1938 году, но достраивался уже после начала Великой отечественной войны, а затем, в военные годы, вёл насыщенную жизнь, производя ремонт десятков подлодок, эсминцев, вспомогательных судов и даже пары крейсеров, перенёс множество воздушных атак противника, а также — уникальный случай! — в ходе одной из таких атак, из пулемётов, установленных на доке, был сбит вражеский самолёт-бомбардировщик. С окончанием войны док был перемещён в Севастополь (по пути умудрившись попасть в шторм и получив серьёзные повреждения, потребовавшие не менее серьёзного ремонта) и размещён у 69 причала в Южной бухте, где находится по сей день.

Заброшенным его назвать сложно, как впрочем и активно действующим. За всё время существования этого дока в нём были отремонтированы около 3000 кораблей и вспомогательных судов. Однако, с 1992 года внутри него находится подводная лодка «Святой Георгий», служившая флоту лишь 10 лет, а затем более чем на 25 лет помещённая на ремонт. Который, вероятнее всего, никогда ничем не закончится, а жизнь лодки завершится на судоразделке в Инкермане.

Изначальное имя субмарины было «Горьковский комсомолец», новое же присвоили ей в 2007 году, уже после длительного пребывания в доке, — вероятно, понадеявшись на чудо святости. За эти долгие годы на лодку выделялись бешеные средства, а в 2000 году на уровне правительства зашла речь уже не о восстановительном ремонте, а о полноценной (и ещё более дорогостоящей) модернизации. Прогресс которой, впрочем, вы можете оценить, посмотрев снимки в обзоре.

К слову, это последний выпущенный экземпляр проекта 641Б «Сом», и в настоящее время лодка находится в статусе «объявлен тендер на утилизацию». Все лодки этого проекта окончательно и бесповоротно выведены из состава флота. Для тех, кому интересно посмотреть на аналогичную подлодку в лучшем сохране — в музее ВМФ в московском Тушино, в техническом музее в Тольятти и даже у пристани в Гамбурге (там музейность ей наименее всего навредила, почти всё цело и доступно) находятся подлодки именно этого проекта.

Очутившись в Крыму, под покровом темноты можно пробраться на док, отыскать лесенки и мостики и поторопиться оказаться внутри подлодки

Сразу же станет понятно — степень выпиленности достаточно высокая, и ощущения, что залез в музей, не получится

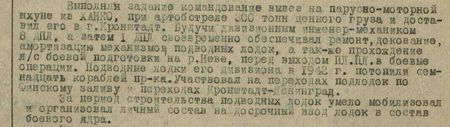

Под залазом — такое вот пространство с рабочим местом. Однажды мы уже пытались залезть в ремонтирующуюся подлодку во Владивостоке — так вот оказалось, что на время ремонта экипаж подлодки никуда с неё не девается и продолжает торчать внутри днём и ночью, и с первыми аборигенами можно столкнуться сразу здесь.

К счастью, в севастопольской лодке давно никто боевых дежурств не несёт.

Пустые панели на месте демонтированного оборудования

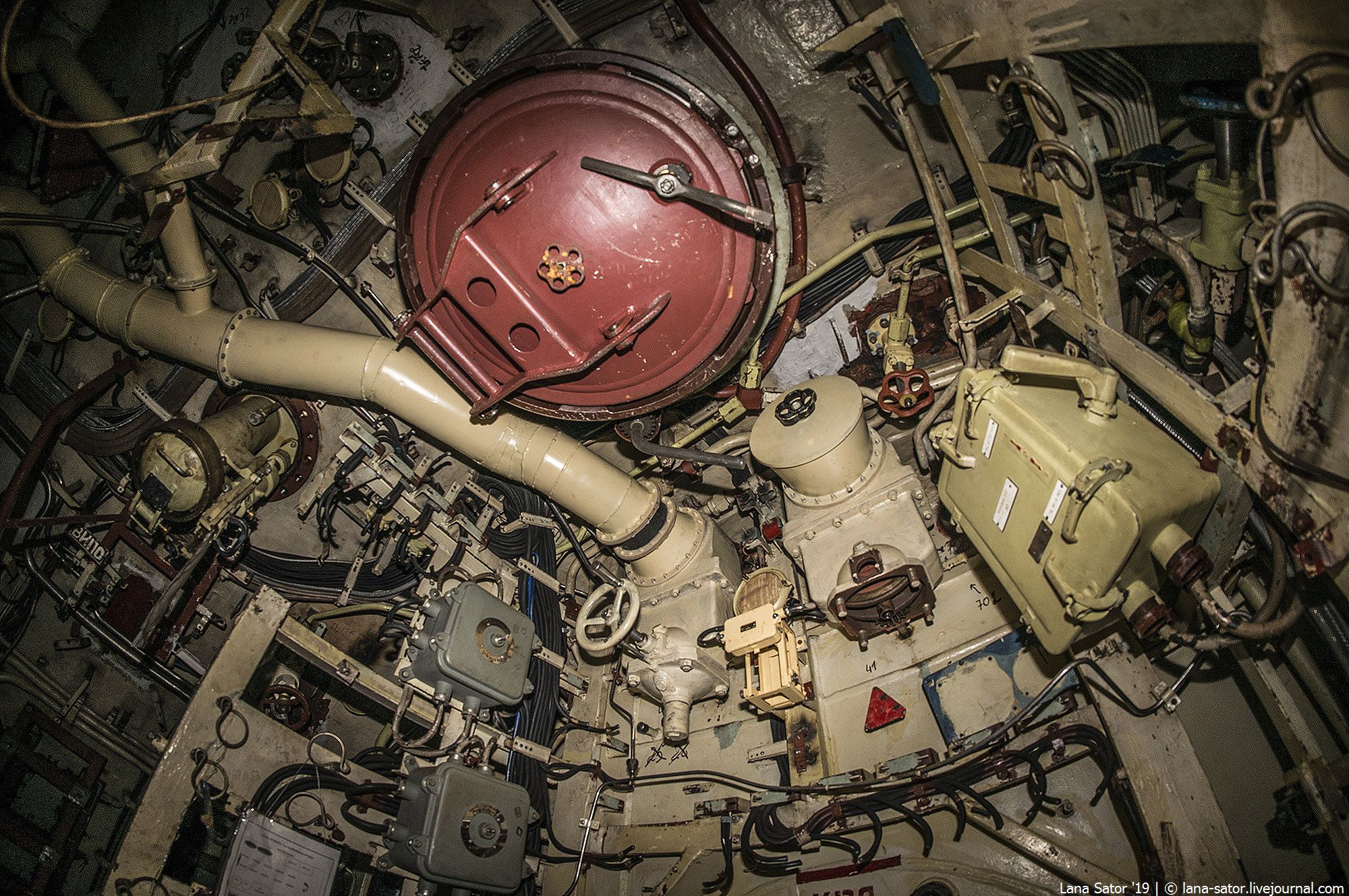

Тысячи трубочек, кабелей, вентилей, петелек и крючочков, многое подписано и разъяснено, но всё равно ничего не ясно

В некоторых помещениях даже примерно не понятно, что находилось прежде

Очень хотела сфоткать и искала сортир, потому что это забавно и канонично, но даже его обнаружить не вышло

Хотя, по идее, он мог быть в любом из небольших помещений

Вероятно, стоило заранее подготовиться и взять с собой чертежи, чтобы упростить ориентирование.

Их можно увидеть много где, например вот здесь http://deepstorm.ru/DeepStorm.files/45-92/dts/641b/list.htm

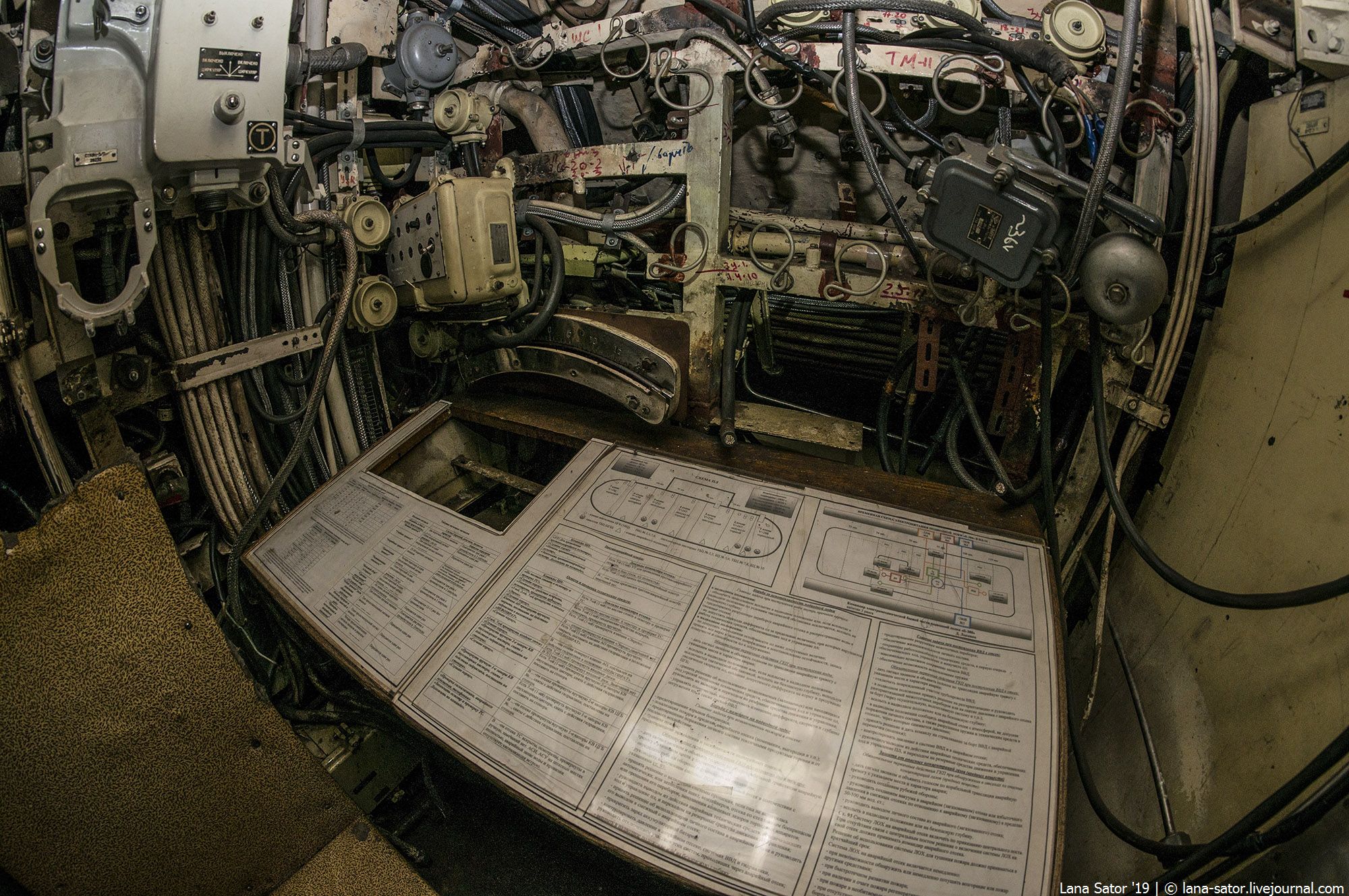

1 — основная антенна ГАК «Рубикон»

2 — антенны ГАК «Рубикон»

3 — 533-мм ТА

4 — носовой горизонтальный руль с механизмом заваливания и приводами;

5 — носовой аварийный буй

6 — баллоны системы ВВД

7 — носовой (торпедный)

8 — запасные торпеды с устройством быстрого заряжания

9 — торпедопогрузочный и носовой люки

10 — агрегатная выгородка ГАК «Рубикон»

11 — второй (носовой жилой и аккумуляторный) отсек

12 — жилые помещения

13 — носовая (первая и вторая) группа АБ

14 — выгородка батарейных автоматов

15 — ходовой мостик

16 — репитер гирокомпаса

17 — перископ атаки

18 — перископ ПЗНГ-8М

19 — ПМУ устройства РДП

20 — ПМУ антенны РЛК «Каскад»

21 — ПМУ антенны радиопеленгатора «Рамка»

22 — ПМУ антенны СОРС МРП-25

23 — ПМУ антенны «Тополь»

24 — боевая рубка

25 — третий (центрального поста) отсек

26 — центральный пост

27 — агрегатные выгородки РЭВ

28 — выгородки вспомогательного оборудования и общесудовых систем (трюмных насосов, насосов общесудовой системы гидравлики, преобразователи и кондиционеры)

29 — четвертый (кормовой жилой и аккумуляторный) отсек

30 — жилые помещения

31 — кормовая (третья и четвертая) группа АБ

32 — пятый (дизельный) отсек

33 — вспомогательные механизмы

34 — ДД

35 — топливные и топливно-балластные цистерны

36 — шестой (электромоторный) отсек

37 — электрощиты

38 — ГГЭД средней линии вала

39 — кормовой якорный шпиль

40 — седьмой (кормовой) отсек

41 — кормовой люк

42 — ГЭД экономического хода

43 — средняя линия вала

44 — кормовой аварийный буй

45 — приводы кормовых рулей

Ну а нам оставалось бродить из отсека в отсек и примерно догадываться, что же такое наблюдаем перед собой

В частности, множество канистр с болтами и гайками ни на каких схемах не обозначено

В лодке всё покрашено в желтоватые оттенки, отражающаяся от этого вспышка заставляет автоматическую оценку баланса белого чудить, и затем все фотки приходится вручную возвращать к адекватному виду

Повсюду инструкции и бумажные «часы обхода»,

Местами дверки сохранились

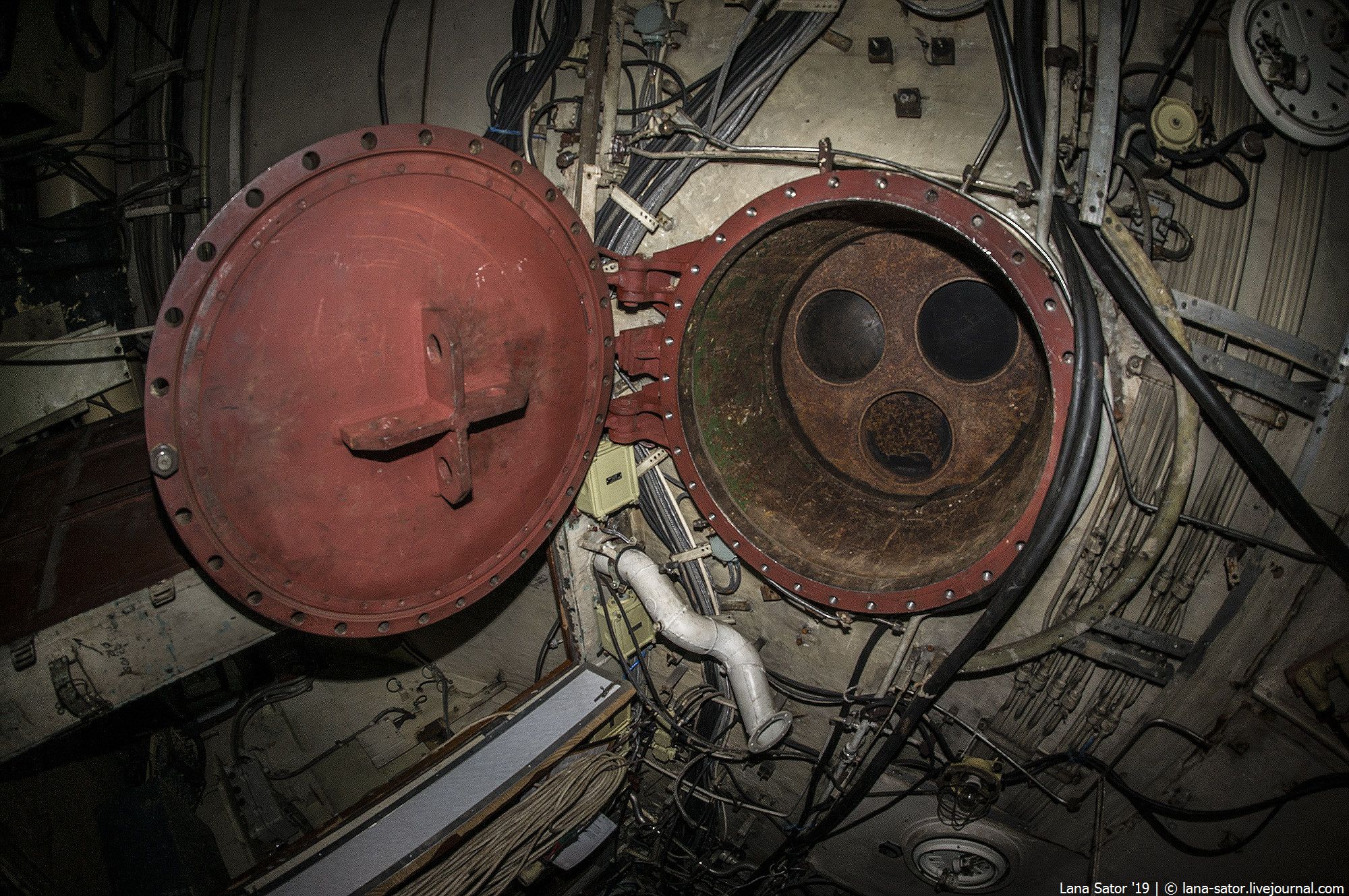

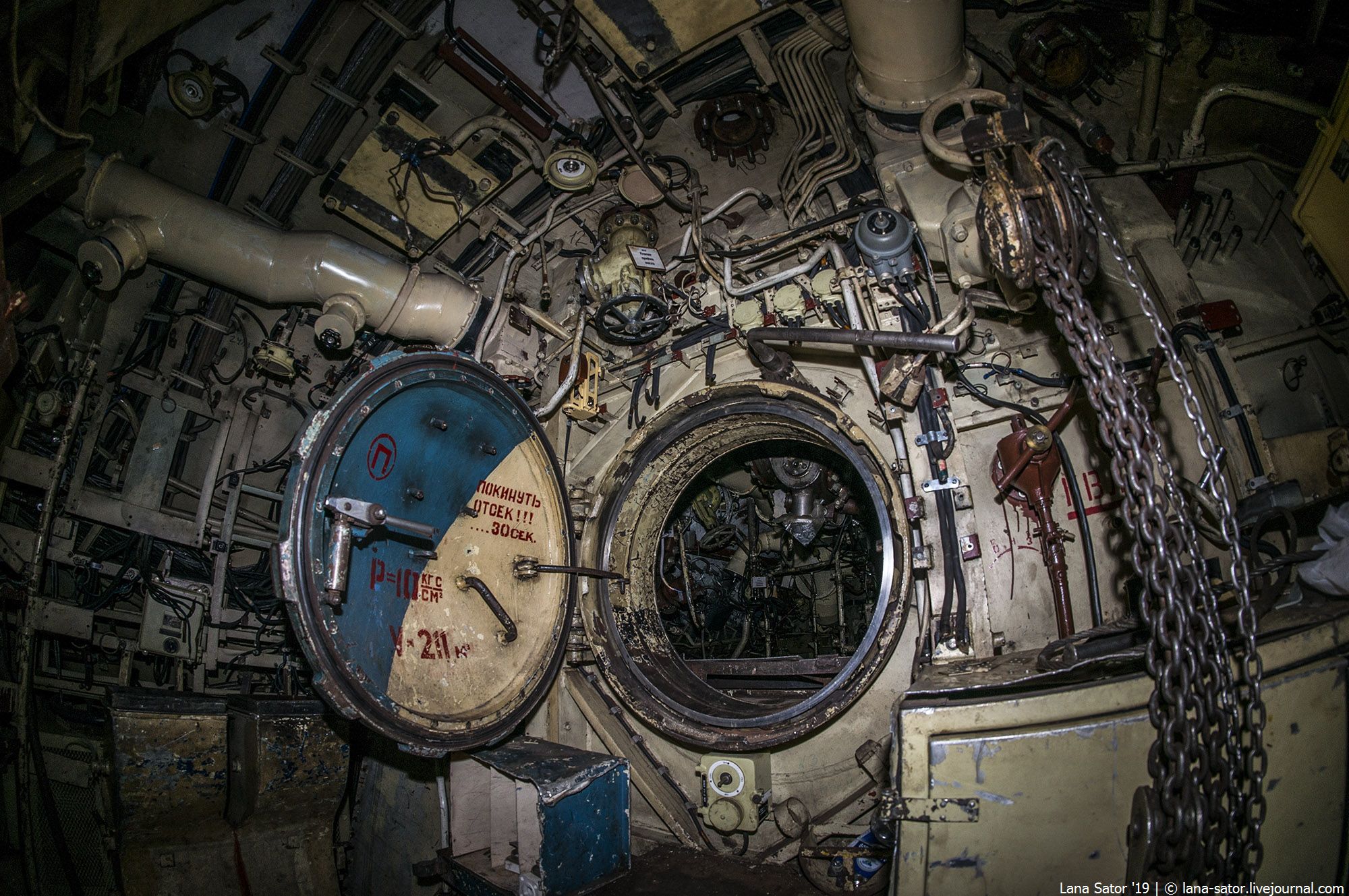

И конечно же гермолюки между отсеками

Кроватки и розовая стенка для гламурных подводников

А вот низкая сохранность всего остального лично меня изрядно удручала

Перед машинным отсеком в потолке такая вот штука — антенну туда выталкивать чтобы или какой-нить перископ?

Приближаемся к машинному отсеку — одному из двух наиболее интересных

Не взирая на то, что реконструкция с модернизацией нутро подлодки всецело потрепали, здесь сохранилось много всего наколбашено

Двигатели! Вы же знаете, что подлодка эта дизель-электрическая, то бишь ходит на заряде аккумуляторов, а дизеля нужны для манёвров и тех самых аккумуляторов подзарядки? Вот их здесь три штучки

Машинный отсек очень обширный, в нём прям можно в полный рост прыгать и почти плясать, но всё равно не сильно удобно

Цепные блоки и лебёдки для таскания тяжестей

Органы управления машинами (т.е. двигателями)

ДПЛ проекта 641Б создавались с использованием энергетического оборудования ранее строившихся ДПЛ проекта 641, для которых характерна дизель-электромоторная схема энергоустановки (с дизелями на линии вала, как на ПЛ послевоенной постройки). Вместе с тем на ПЛ проекта 641Б впервые на отечественных ДПЛ установлено современное РЭВ (комплексы НК, ГАК, а также БИУС).

ПЛ оснащены автоматизированными системами управления кораблем и его техническими средствами. На ПЛ внедрены средства и мероприятия по акустической защите (противогидролокационными покрытиями облицован наружный корпус, нанесены звукоизолирующие покрытия на фундаменты механизмов и др.) Улучшены условия обитаемости экипажа ПЛ. Весь личный состав корабля обеспечен постоянными спальными местами — офицерский и старшинский состав размещен в каютах, рядовой — в кубриках. Эти лодки имели корпус, более приспособленный к плаванию под водой, чем у ДПЛ проекта 641. В остальном они отличались от базового проекта 641 аккумуляторными батареями повышенной емкости, лучшими условиями обитаемости и более современным радиотехническим вооружением.

Почти как черметный баллон с газом, чтобы усэх парэзать

Здесь раньше водились антенны, но это не точно

Лючок в потолке

Залаз в трюм, где раньше тусовались аккумуляторы (ноги для понимания размера лючка, сорян)

Ходим-бродим, ищем удобный проход в торпедный отсек

Уххх дестрооой! Ходить и ныть

Но вообще заброшенная подлодка это круто

Кажется, наконец пришли!

Торпедные аппараты, шесть штук. Красивые, звездатые, всё как надо

Полки для хранения торпед

Смогла найти ракурс, чтобы все шесть влезли, потому как в общем-то на этом осмотр пора было завершать — и так уже в каждый угол залезли

Так что обзор тоже завершается.

Благодарю за просмотр!

P.S. Пять лет назад мне довелось побывать в Гамбурге, где ровно из такой же советской подлодки сделан музей, — вот тут можете фотки глянуть, у кого нет аллергии на альбомы вконтакте https://vk.com/album208317_231424293

Есть экземпляр ближе — в техническом музее в Тольятти (внутри не была, закрыто оказалось).

Ну а кто живёт в Москве — сходите в музей ВМФ в Тушино, там тоже такая же субмарина (в этой была, но не фоткала).

Заглядывайте ко мне в инстаграм — там больше свежих фоток из Крыма и не только.

Источник: lana-sator.livejournal.com