Википедия Значение слова в словаре Википедия

ОАО «Завод «Метеор» — предприятие российской пьезоэлектронной промышленности, созданное в 1959 году в городе Волжский . Входит в холдинговую компанию «Росэлектроника» Государственной корпорации « Ростех ». На «Метеоре» впервые в СССР было освоено производство .

Примеры употребления слова метеор в литературе.

Как возмущенные тучи клубятся над зыблемым морем вокруг метеора ночного, озарившего их края, так сгрудился Эрин вокруг короля Аты, что стоял, мерцая доспехами.

Медный Бабуин поглощал реальность, разрывал границы виртуальных пространств и мчался, словно метеор, сквозь любые преграды, вынуждая орды Хранителей бросаться исправлять причиненный им урон.

Если метеор не достигнет цели с математической точностью, то пролетит мимо, и воды Баффинова залива сомкнутся над ним.

Если бы, однако, постоянная гравитации имела другое значение, планетоид бы не лопнул, метеор бы не возник, не упал бы на Альпы, Влтава не пропиталась бы серой, мамонты не посеяли бы эвкалиптов, четверорукая не зачала бы, хирург не влюбился бы в медсестру — и опять-таки на свете не было бы проф.

Капитан «Метеора» Роман, рассказал о своём судне на подводных крыльях

Как объяснили Ребел, восемь холодильных камер вморозят в груду дисперсного материала, а затем отбуксируют к центру естественного потока метеоров.

А без силовой установки на заплечье они — неодушевленные метеоры, и каждого ждет своя отдельная неотвратимая судьба.

Источник: библиотека Максима Мошкова

Источник: xn--b1algemdcsb.xn--p1ai

Суда на подводных крыльях: 150 лет истории

Концепция подводных крыльев, которая позволила резко увеличить скорость судов, была предложена еще в XIX веке. С тех пор эта конструкция, воплощенная в тысячах кораблей, прошла долгий путь и сейчас широко применяется в судостроении.

Еще в 1869 году парижанин Эммануэль Дени Фарко получил патент с формулой: «Закрепление на бортах и днище судна наклонных плоскостей или клиновидных элементов, каковые при движении судна вперед будут приподнимать его в воде и таким образом снижать лобовое сопротивление». В последовавшие годы было оформлено множество патентов, касавшихся тех или иных способов поднять судно (полностью или частично) над водой, с тем чтобы повысить его скорость или улучшить поведение на волне. Граф де Ламбер, российский гражданин, проживавший в Версале, подал заявку на патент в 1891 году. Он укрепил несколько независимо регулирующихся крыльев (поднимающих плоскостей) по бортам судна, которые по мере роста скорости должны были приподнимать судно над водой. Впрочем, само расположение этих примитивных крыльев в принципе не давало возможности полностью поднять судно над поверхностью воды.

СУДА НА ПОДВОДНЫХ КРЫЛЬЯХ

«Ракета» – первое советское пассажирское судно

Но настоящая история подводного крыла начинается с итальянского инженера Энрико Форланини. Работы с подводным крылом он начал в 1898 году, и серия модельных испытаний позволила ему вывести математические закономерности. Опираясь на формулы, он приступил к проектированию и строительству полномасштабного судна.

Конструкции Форланини отличались «ступенчатым» расположением крыльев. Эксперименты с моделями показали, что подъемная сила пропорциональна квадрату скорости — таким образом, при росте скорости требовалась меньшая площадь крыльев. «Ступенчатая» схема была придумана именно для того, чтобы обеспечить автоматическое уменьшение площади. Экспериментальное судно весило около 1200 кг, на нем стоял 60-сильный двигатель, который приводил в движение два вращающихся в противоположных направлениях воздушных винта. Расчетная скорость судна составляла 90 км/ч, но во время испытаний на озере Маггиоре в Италии в 1906 году была достигнута скорость 68 км/ч.

Экспериментальный катер ВМС США

Самую большую известность ранние эксперименты с подводными крыльями принесли одному американцу, проживавшему в Канаде. Это был Александр Грэхем Белл. Вместе с Фредериком У. (Кейси) Болдвином и Филипом Л. Родесом он разработал и построил несколько судов на подводных крыльях, включая HD-4, оснащенный двумя двигателями Liberty. 9 сентября 1919 года это судно установило официальный рекорд скорости, показав 114 км/ч. Позднее для улучшения ходовых качеств HD-4 в конструкцию было внесено много изменений, однако этот рекорд так и остался официально не превзойденным.

Начальный этап истории судов на подводных крыльях будет неполным, если не отдать должное гению барона Ханса фон Шертеля. Эксперименты «Барона» (так его называли друзья) с судами на подводных крыльях начались в 1927 году. То, что суда на подводных крыльях из ненадежной, неустойчивой экзотической игрушки, способной бегать только «по гладкой воде», превратились в современные безопасные, эффективные, скоростные средства передвижения, — это во многом заслуга фон Шертеля.

Тем временем интерес к судам на подводной подушке снова проснулся в Канаде, и на озере Массауиппи в штате Квебек построили 15-метровый пятитонный катер, основанный на последних проектах Болдуина. После нескольких демонстрационных испытаний при достаточно бурной погоде судно перевезли в Военно-морской исследовательский институт, где оно получило официальное имя R-100.

Впрочем, неофициальное имя — «Массауиппи» — использовалось гораздо чаще. Эксперименты с R-100 были сочтены успешными, и канадское правительство решило финансировать постройку еще одного экспериментального судна компанией Saunders-Roe в Англии.

R-103 водоизмещением 17 тонн имел алюминиевый корпус (R-100 был полностью деревянным), наборные крылья и стойки из листового алюминия, приклепанные к алюминиевым нервюрам и стрингерам (ранее эти элементы были монолитными). Принципиально по‑новому был организован узел движителя — валы трансмиссии через конические шестерни соединялись под прямым углом, дейдвудная труба, как в подвесном моторе, уходила вертикально вниз, а на ее конце находился обтекатель с двумя винтами — сзади и спереди. Эта сложная конструкция радикально отличается от простого длинного и наклонно уходящего вниз вала, как это реализовано в R-100. На борту было установлено два 12-цилиндровых бензиновых двигателя Rolls Royce Griffon мощностью 1500 л.с.

Потом пришли другие времена, и внимание канадских военных сосредоточилось на борьбе с подводными лодками. Роль, которая отводилась в этих стратегических планах судам с подводными крыльями, требовала максимальной подвижности и универсальности.

Весьма экономичная альтернатива разработке мощных дальнобойных сонаров, которые устанавливаются на больших кораблях, предполагала развертывание большого количества маломощных аппаратов. В 1964 году был заложен корпус нового судна BRAS D’OR, однако 5 ноября 1966 года прямо в ходе строительных работ в главном машинном отделении случился разрушительный пожар, который чуть не повлек за собой прекращение всей программы. И тем не менее, вопреки всем задержкам и дополнительным финансовым расходам, новое судно с индексом FHE-400 и все тем же именем BRAS D’OR в 1967 году было спущено на воду. В дальнейшем это судно использовалось в испытаниях и экспериментах, а также участвовало во флотских парадах.

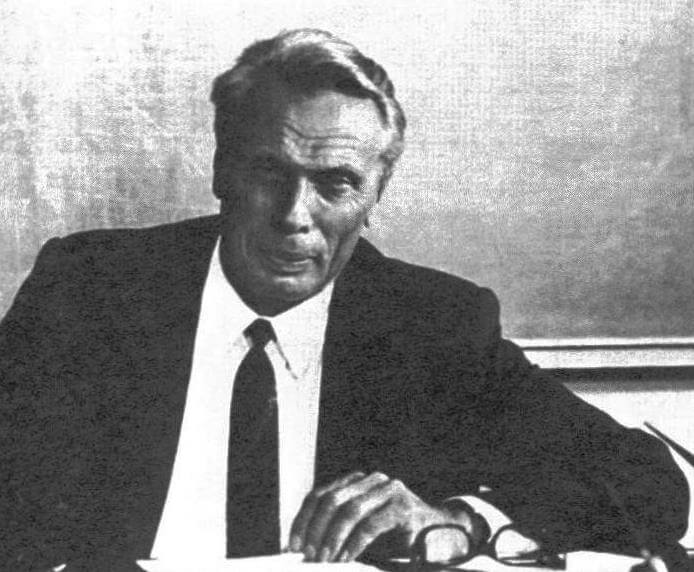

В России, в отличие от США и вообще от всего западного мира, на множестве рек, каналов и озер широко использовались в регулярном судоходстве многие тысячи судов на подводных крыльях. Это легко понять, если учесть, что в огромной стране при общем дефиците автомобилей и автомобильных дорог имеется 150 000 рек и 250 000 озер. «Красное Сормово» в Горьком — одна из старейших судостроительных верфей Советского Союза. На этой верфи помимо разнообразных водоизмещающих судов для речного флота строилось и множество пассажирских судов на подводных крыльях, причем разнообразие моделей не имело аналогов во всем мире. Отцом советских катеров на подводных крыльях был Ростислав Алексеев, который занимался разработкой подобных систем с начала 1940-х годов.

В судах использовался эффект малопогруженного подводного крыла (эффект Алексеева). Подводное крыло Алексеева состоит из двух главных горизонтальных несущих плоскостей — одна спереди и одна сзади. Двугранный угол при схождении или мал, или отсутствует, распределение веса — примерно поровну между передней и задней плоскостями. Погруженное подводное крыло, поднимаясь к поверхности, постепенно теряет подъемную силу, а на глубине, примерно равной длине хорды крыла, подъемная сила приближается к нулю.

Именно благодаря этому эффекту погруженное крыло не способно полностью выйти на поверхность. При этом относительно небольшой гидропланирующий (скользящий по поверхности воды) подкрылок используется для помощи при «выходе на крыло», а также не позволяет судну вернуться в водоизмещающий режим. Эти подкрылки расположены в непосредственной близости к передним стойкам и установлены так, что на ходу касаются поверхности воды, в то время как несущие крылья погружены примерно на глубину, равную длине их хорды. Вся эта система впервые была испытана на небольшом катерке, который приводил в движение 77-сильный автомобильный двигатель.

На базе разработок Алексеева в России было построено большое количество коммерческих судов на подводных крыльях: «Ракета», «Стрела», «Спутник», «Метеор», «Комета», «Циклон», «Буревестник», «Восход». Строились и военные суда, в том числе и самое большое судно этого класса в мире — «Бабочка», ему предшествовали «Пчела», «Турья» и «Саранча».

Принцип подводного крыла

Суть концепции в том, чтобы приподнять корпус судна из воды и поддерживать его в таком положении в динамическом режиме, используя для этого плоскости, которые принято называть подводными крыльями. В результате удается снизить влияние волн и уменьшить энергозатраты при движении с высокой скоростью, часто недостижимой при обычном (водоизмещающем) режиме. Расплачиваться приходится повышенной осадкой на малых скоростях и проблемами устойчивости. Для судов с полностью погруженными крыльями, которые почти совсем «изолируют» корпус судна от влияния волн, но лишены самостабилизации, необходим «автопилот», отслеживающий положение судна и корректирующий подъемную силу крыльев путем изменения угла атаки и отклонением закрылков.

Западная Европа тоже не осталась в стороне. Gustoverft в Голландии, Westermoen в Норвегии, Vosper Thornycroft в Великобритании активно занимаются разработкой и постройкой судов на подводных крыльях. Но самые успешные коммерческие проекты, разработанные и построенные в Западной Европе, — это, безусловно, произведения итальянской Rodriquez Centieri Navali.

Среди многих ее изделий стоило бы отметить серию коммерческих судов RHS. С годами суда этой серии росли в размерах и отваживались выходить в те воды, где их крылья, в принципе рассчитанные на скольжение по глади, подвергались таким нагрузкам, каких не найти в речках, озерах и прибрежных лагунах. Чтобы создать приемлемые условия для пассажиров, компания Rodriquez разработала «систему повышения мореходности» (Seakeeping Augmentation System, SAS), которая, как показала практика, весьма успешно борется с вертикальной, килевой и бортовой качкой при достаточно сильном волнении.

В начале 1950-х годов нью-йоркская судостроительная фирма Gibbs волочится» по воде. Типичный пример такого подхода — катамаран Superfoil 40, построенный «Морским заводом Алмаз» по проекту Санкт-Петербургского филиала британской компании MTD (Marine Technology Development) по заказу эстонской компании Linda Lines Express. Это судно является самым быстрым пассажирским паромом в мире, оно способно развивать скорость в 55 узлов (более 100 км/ч), так что поездка по маршруту Таллинн- Хельсинки займет всего 50 минут.

Но вместо того чтобы модернизировать эти корабли, руководство американского флота в 1993 году решило их списать. Позже часть этих катеров распродали с молотка, а часть пустили на лом. С тех пор и по сей день на флоте США только и делают, что строят планы, занимаются «бумажными разработками» и перебирают проекты судов водоизмещением от 615 до 2400 т: Corvette Escort, DBH, PCM, Grumman HYD-2.

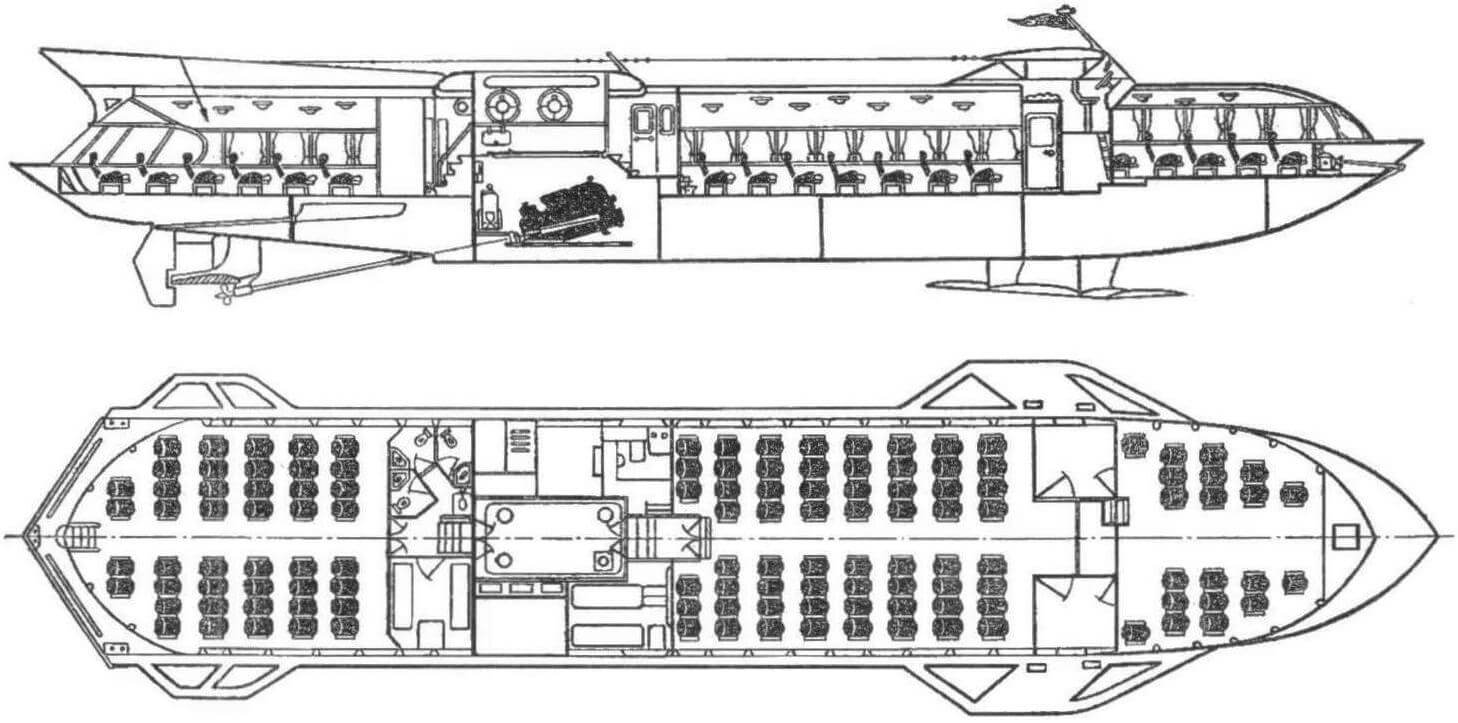

В течение 1990-х годов коммерческое направление развивалось своим путем, впитывая в себя новые конструктивные решения из Японии, Норвегии, Швеции, России, Италии и США. Одна из новых российских разработок — судно «Циклон» с крейсерской скоростью 42 узла (78 км/ч) — увеличенный двухпалубный вариант «Кометы», рассчитан на 250 пассажиров и оснащен электронной автоматической системой управления. Еще более новая российская конструкция — судно «Олимпия» — это вершина на пути развития больших судов, способных курсировать на маршрутах практически в открытом море.

Модель Jetfoil компании Boeing была запущена в производство в середине 1970-х и хорошо послужила во многих частях света. По тем временам это был верх совершенства для коммерческих аппаратов на подводных крыльях. В 1989 году Kawasaki приобрела у Boeing лицензию и наладила собственный выпуск модели Jetfoil. Многие аппараты из этой серии до сих пор служат в окрестностях Гонконга. Там же, в Японии, компания Mitsubishi сконструировала и построила несколько пассажирских судов на подводных крыльях, названных Rainbow.

В Швеции и Норвегии аппараты с катамаранным корпусом и крыльями, установленными на относительно коротких стойках, например Foilcat 2900 компании Westamarin, эксплуатировались на балтийских линиях.

В 1994 году итальянская компания Rodriquez выпустила Foilmaster — еще один пример тщательной компоновки толкающего винта с соответствующим профилем крыла для достижения максимальных характеристик, но с традиционной компоновкой кормовых винтов, приводимых в движение длинным наклонным валом.

Автор статьи — эксперт консультационной фирмы High Performance Marine Vehicle, автор книг «Ships That Fly» и «Hybrid Ships and Craft — A New Breed».

Источник: tehnowar.ru

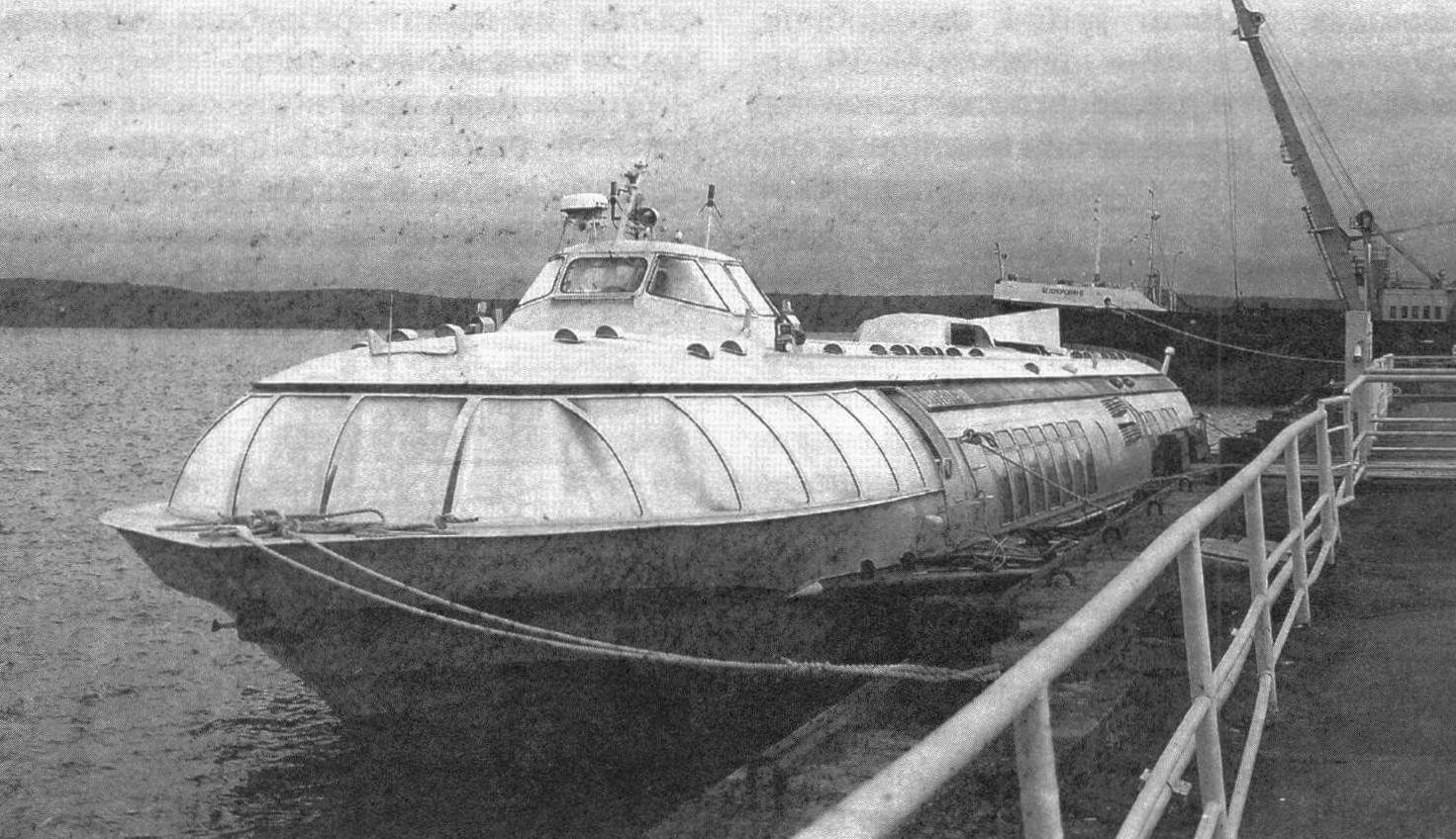

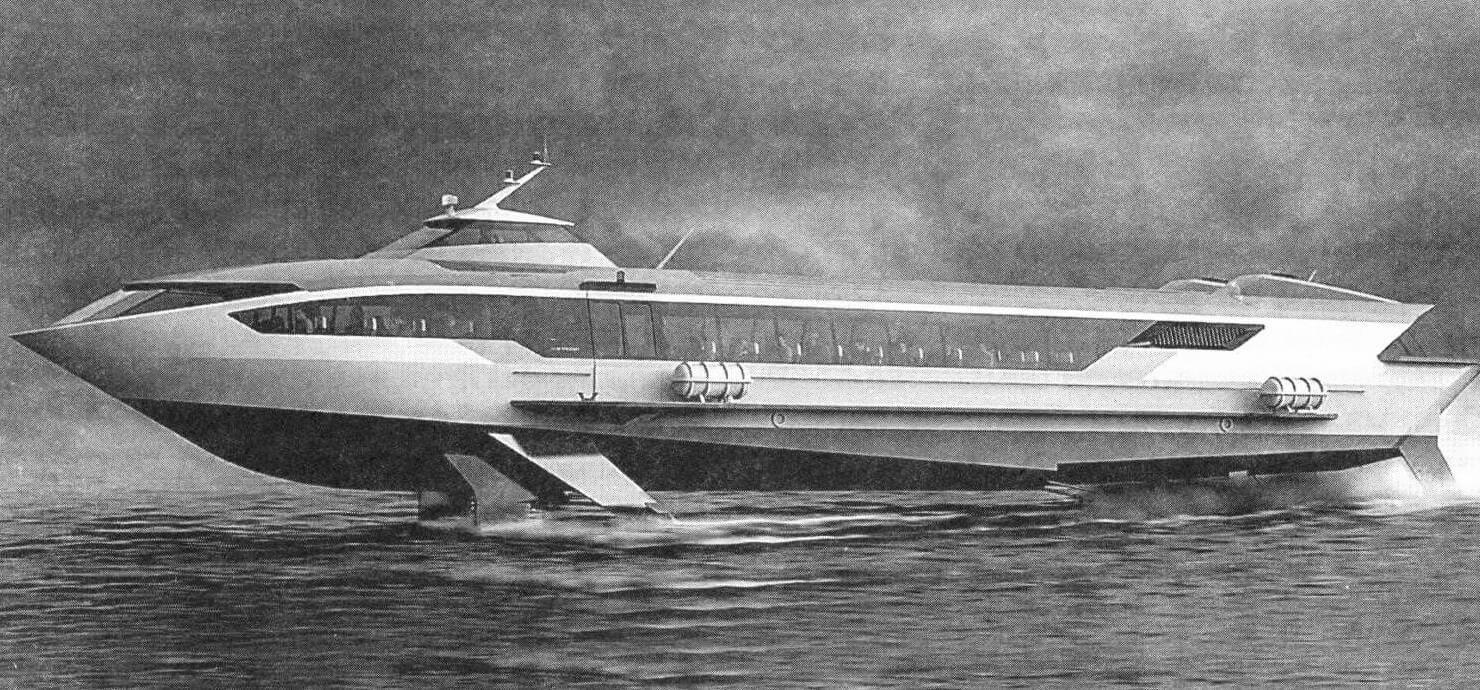

«МЕТЕОР», ОБОГНАВШИЙ ВРЕМЯ

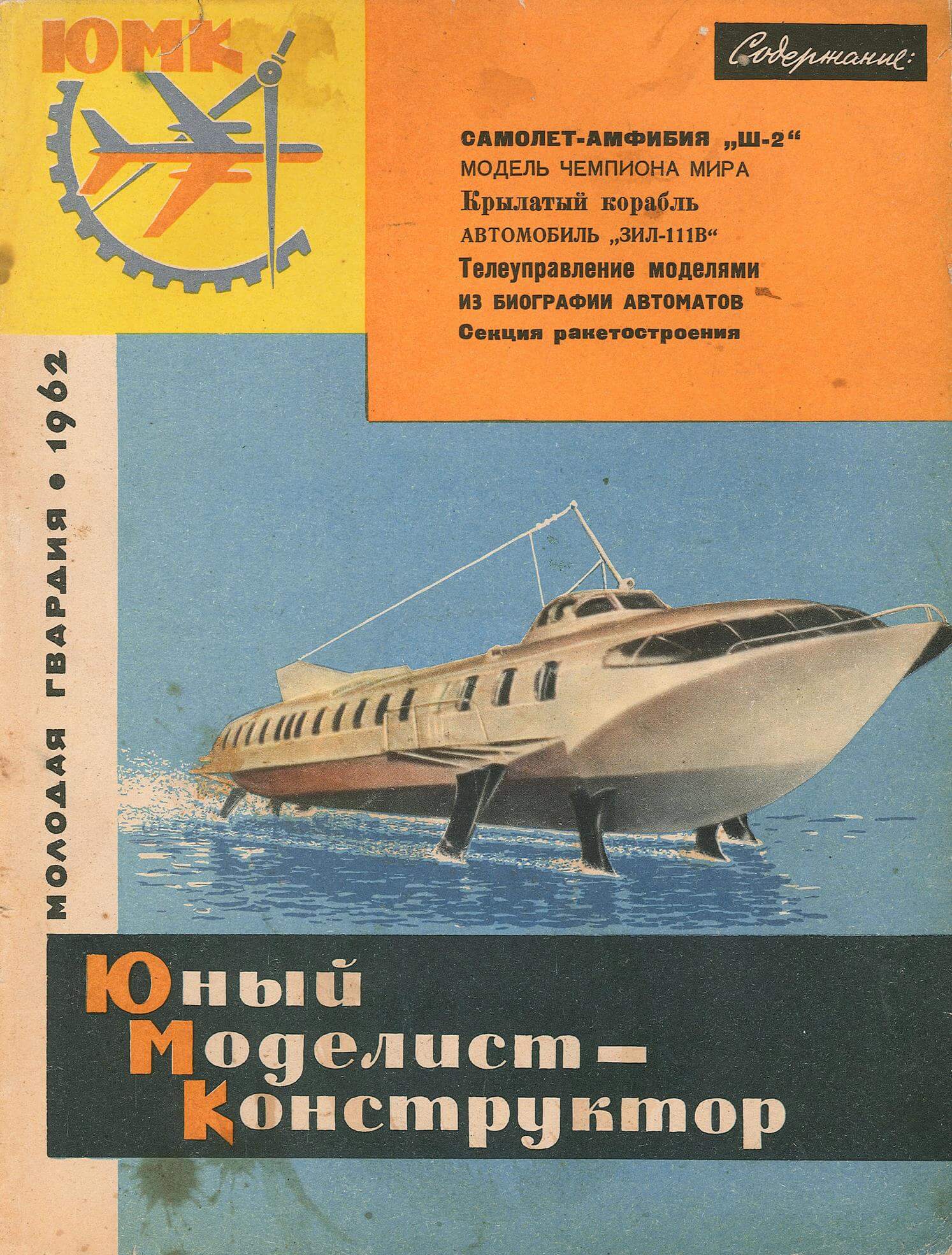

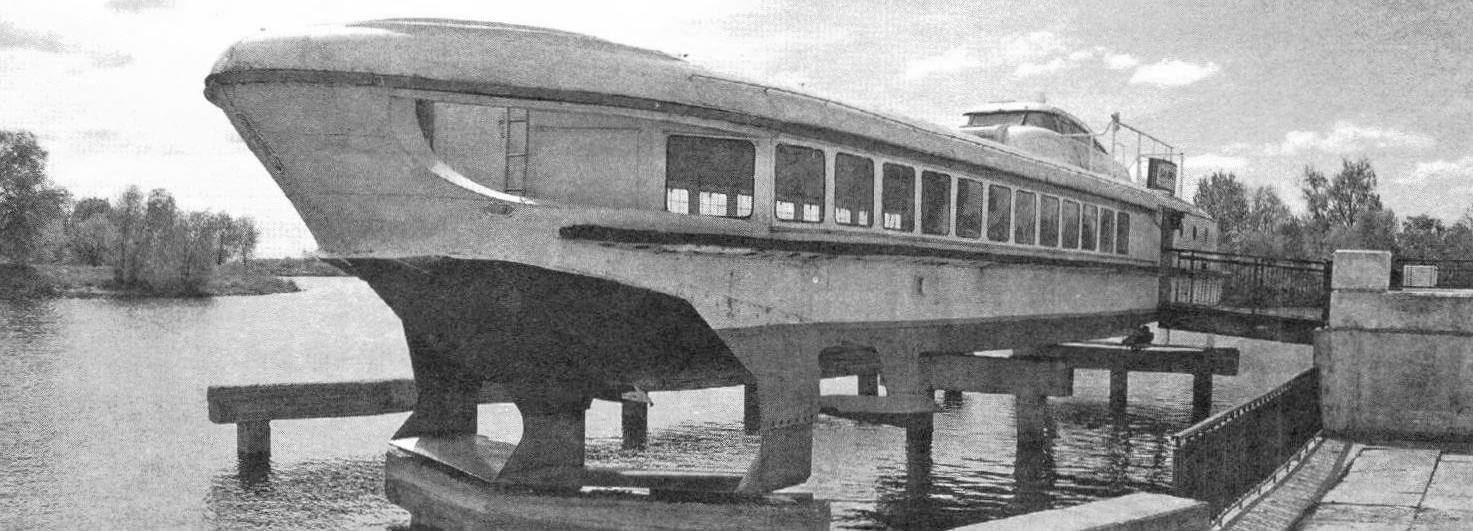

В августе 1962 года на обложке первого номера журнала «Юный моделист-конструктор» был изображен один из самых прогрессивных теплоходов того времени — «Метеор», только появившийся на водных магистралях СССР. «Крылатый корабль» — так называлась сопровождавшая тот рисунок статья, посвященная этому удивительному судну на подводных крыльях (СПК), построенному на заводе «Красное Сормово» под руководством конструктора Ростислава Евгеньевича Алексеева (1916-1980). Тогда многим казалось, что «Метеор», пролетев по небосклону как яркая звездочка, быстро сгорит в атмосфере, уступив место более совершенным моделям. Ведь по существу он представлял собой переходную конструкцию между СПК первого поколения «Ракета» и скоростными теплоходами следующей генерации, таких как «Спутник», «Буревестник» и «Вихрь».

Но судьба распорядилась иначе, и именно «Ракета» и «Метеор» вскоре составили основу отечественного пассажирского скоростного флота. Более «перспективные» же разработки так и остались опытными образцами. Даже сейчас, спустя 60 лет, множество «Метеоров» продолжают эксплуатироваться как в нашей стране, так и за рубежом. А недавно начался серийный выпуск «Метеоров» очередного поколения, причем сразу по двум проектам и на разных судостроительных заводах.

ПО ВОДЕ НА КРЫЛЬЯХ

Идея создания судна на подводных крыльях возникла давно. Впервые такую конструкцию предложил Шарль де Ламбер (1865-1944) — француз по происхождению и российский подданный (его отец был генералом русской армии). Однако в России идею не оценили, поэтому он запатентовал свое изобретение в 1891 году во Франции, а в 1894 году в США. И даже построил экспериментальное СПК, но из-за недостаточно мощного двигателя судно не смогло оторваться от воды. Впоследствии Ламбер увлекся небом и стал одним из пионеров французской авиации.

Первое же работоспособное СПК в 1905 году создал миланский изобретатель Энрико Форланини. В ходе испытаний на озере Маджоре его катер поднялся над водой более чем на 0,5 метра, развив скорость 70 км/ч. В дальнейшем различные конструкции СПК получили развитие в Италии, Германии, США и СССР. В нашей стране проектами крылатых кораблей в 1930-х годах занимался ЦАГИ. Было построено несколько опытных образцов, в том числе и с автоматическими управляемыми подводными крыльями, однако дальше экспериментов дело не пошло.

Намного больших успехов в те же 1930-е годы достиг немецкий конструктор Ганс фон Шертель. Позже, уже во время Второй мировой войны, он довел до серийного производства целое семейство военных кораблей на подводных крыльях: от легких патрульных катеров до танкодесантных. После войны Шертель перебрался в Швейцарию, где продолжил заниматься СПК, но уже пассажирскими. В 1953 году он довел до серийного производства пассажирские суда РТ-10, которые вскоре вышли на регулярную линию между городами Локарно и Арона на озере Маджоре.

ПЕРВОЙ БЫЛА «РАКЕТА»

Будущий главный конструктор советских крылатых кораблей Ростислав Алексеев проектированием СПК увлекся еще в предвоенные годы, будучи студентом Горьковского индустриального института им. Жданова (ныне Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева). «Глиссер на подводных крыльях» стал темой его дипломной работы.

Защита состоялась 1 октября 1941 года, и молодой инженер-кораблестроитель по распределению попал мастером ОТК на завод «Красное Сормово», где осуществлял приемку основной продукции предприятия тех лет — танков Т-34. Но уже в 1942 году на заводе была сформирована маленькая лаборатория по СПК, которую и возглавил Алексеев. В послевоенные годы конструктор занимался новыми проектами боевых скоростных кораблей и работами по оснащению серийных торпедных катеров подводными крыльями.

Параллельно с основной деятельностью в инициативном порядке Алексеев еще в 1949 году сделал первый проект пассажирского СПК, прототип будущей «Ракеты». С его реализацией возникло множество проблем, главная из которых — секретность любых работ с подводными крыльями. Запрет на строительство СПК гражданского назначения был снят только в начале 1956 года. А в августе 1956 года вышло Постановление Совета Министров СССР, в котором предусматривалось создание сразу трех типов судов: пассажирского речного 60-местного («Ракета»), 6-местного катера «Волга» и грузового. Со временем последний пункт этой программы превратился в знаменитый «Метеор».

Испытания «Ракеты» начались 8 мая 1957 года, а уже 26 июля состоялся ее первый рейс в Москву, где проходил Всемирный фестиваль молодежи и студентов. С тех пор «Ракета» стала символом столицы, всего несколько лет назад такие теплоходы еще эксплуатировались на регулярной пассажирской линии Северный речной вокзал — Бухта радости на Клязьминском водохранилище.

Дизайн всех СПК разрабатывал сам Р.Е. Алексеев, ведь он был не только кораблестроителем, но и талантливым художником. Вообще такие шедевры технической мысли, как «Ракеты» и «Метеоры» могли быть созданы только в СССР и только в короткий исторический период в середине прошлого века. Они стали такими же символами той эпохи, как и первый спутник, космический корабль «Восток», самолет Ту-104, автомобили «Волга» и «Юность».

«Ракета» по дизайну соответствовала духу своего времени, она выглядела как большой скоростной катер с прогулочной палубой на корме. Технологии самые современные, на стыке оборонной, авиационной и автомобильной промышленности. Корпус — клепаный из алюминиевого сплава Д16, до этого применявшегося только в авиации.

Считалось, что в воде он долго не продержится, но оказалось, что срок службы корпуса составляет не менее 25 лет, а при должном уходе значительно больше. С подводными крыльями и стойками их креплений перестраховались, сделав из нержавеющей стали Х19Н9Т с большим запасом прочности. Время подтвердило правильность выбора: при столкновении с плавающими бревнами, что тогда случалось сплошь и рядом, да и ныне не редкость, мощные крылья их просто разрубали пополам.

Кресла авиационного типа — комфорт!

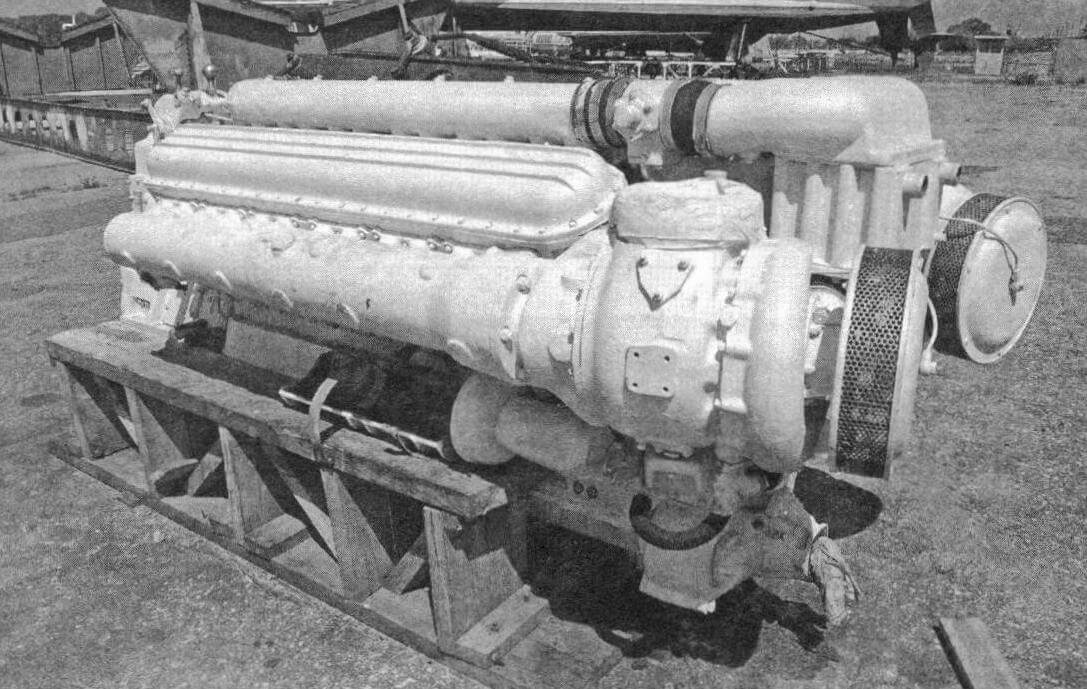

О двигателе крылатых кораблей отдельный разговор. Его прародитель — первый отечественный авиационный дизель АН-1, разработанный в середине 1930-х годов под руководством конструктора Алексея Дмитриевича Чаромского (1899 -1982).

На его основе создали знаменитый танковый мотор В-2 и корабельную версию М-50, которая отличается от авиационного и сухопутного варианта, прежде всего, наличием реверса. Развитие конструкции этих двигателей продолжается до сих пор. Р.Е. Алексеев хорошо знал их еще в годы войны по танкам Т-34, затем досконально изучил корабельный вариант М-50 на катерах проекта 123К. Сомнений относительно силовой установки у него не было — «Ракету» оснастили новейшей на тот момент модификацией М-50Ф-3 с максимальной мощностью 1200 л.с. (эксплуатационная 800 л.с.).

Всего на заводе «Красное Сормово» построили две партии по десять «Ракет» в 1958 и 1959 годах, затем производство передали в Феодосию, где их выпускали до 1976 года!

На базе СПК «Ракета» вышло несколько модификаций. «Ракета-М» была предназначена для эксплуатации на местных мелководных линиях. У нее уменьшили запас топлива с 1400 кг до 1000 кг, пассажировместимость — до 50 человек вместо 66. Благодаря этому вес судна снизился с 25 до 23 т. Также уменьшили угол наклона гребного вала, изменили конструкцию рулей.

В результате габаритная осадка на плаву уменьшилась с 1,8 до 1,3 м. «Ракета-М» была предназначена в основном для использования на белорусских реках. Собирали такие суда с 1959 года на Гомельском судостроительном-судоремонтном заводе, выпустив 51 экземпляр. А в Феодосии спустили на воду десять специальных пожарных теплоходов «Ракета-П» с двумя стационарными лафетными стволами.

Всего построено около 400 СПК «Ракета» различных модификаций, 32 единицы поставлено на экспорт. Кроме того, небольшое количество их было выпущено в Китае на основе советской документации.

В ходе эксплуатации первых «Ракет» выявился ряд недостатков, главный из которых — ограниченный обзор из ходовой рубки, установленной в задней части корпуса судна. Поэтому на СПК следующего поколения рубку перенесли в носовую часть.

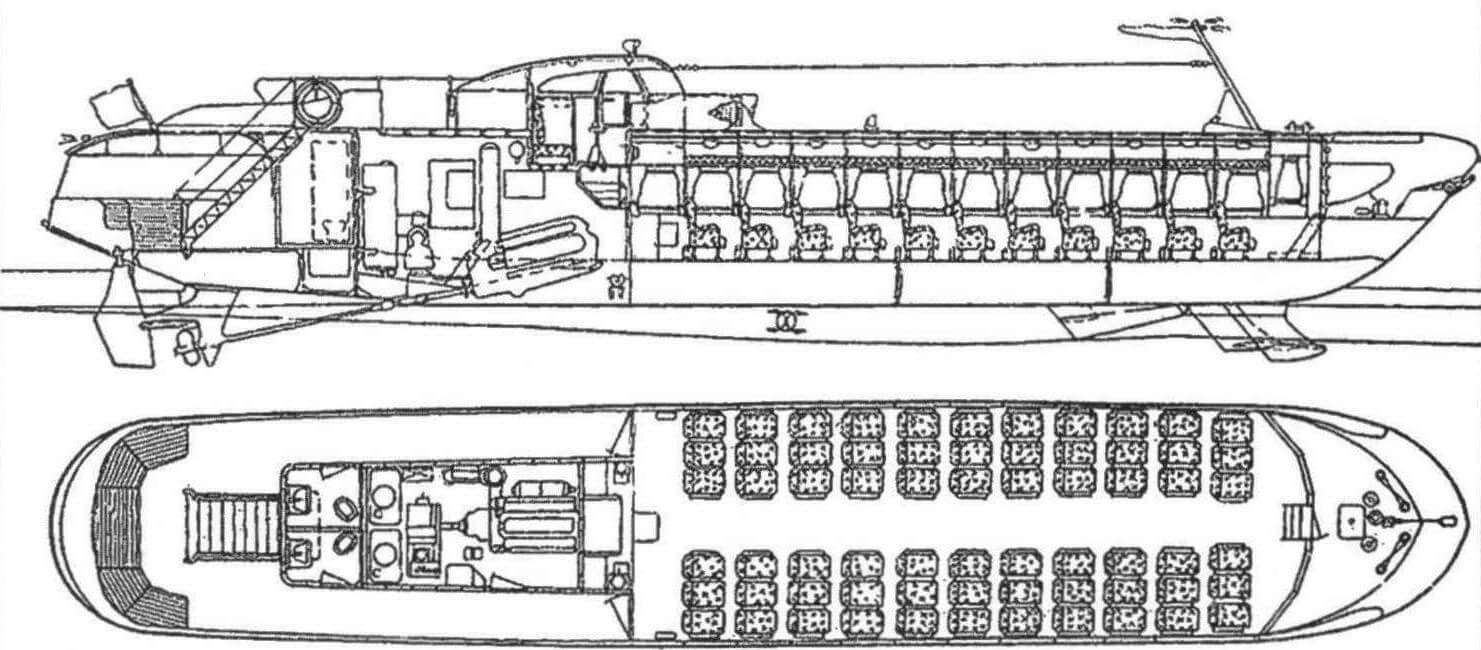

ВЕЧНАЯ МОЛОДОСТЬ

Проектирование СПК «Метеор» началось в мае 1958 года. Поскольку изначально теплоход должен был быть транспортным, то он получил широкую палубу (примерно вдвое больше, чем у «Ракеты»), На первых образцах устанавливали два двигателя М-50. И уже на стадии проектирования отказались от грузовой версии! По новому техническому заданию семейство СПК «Метеор» должно было иметь три базовые модификации: 128-местная пассажирская, 160-местная для пригородного сообщения, с сиденьями автобусного типа, и грузопассажирская. Путевку в жизнь получил лишь первый вариант.

Внешний вид «Метеора» разрабатывали на конкурсной основе, но в итоге остановились на первом варианте, предложечном Р.Е. Алексеевым. Космический облик оказался вечным — на протяжении многих десятилетий конструкция отечественных СПК развивалась, но даже в самых последних проектах без труда угадываются гены первого «Метеора».

Технологические особенности конструкции примерно такие же, как у «Ракеты»: клепаный корпус из сплава Д16, но при этом некоторые элементы были сварены из алюминиево-магниевых сплавов. Ходовую рубку перенесли в переднюю часть, двигатели остались в центре судна, поэтому появилась дистанционная система управления силовой установкой.

Комбинированную гидравлическую систему управления рулями также пришлось создавать заново. При движении в крейсерском режиме на подводных крыльях усилие на руле небольшое, поэтому управление осуществляется с помощью руля с гидроусилителем.

Но на низкой скорости и при перекладке руля на большой угол усилие резко возрастает — для его парирования к рулевому цилиндру подключена система гидравлики с приводом от основных двигателей. Переключение с одного режима на другой осуществляется двумя кнопками на руле-штурвале. Система управления оказалась столь удачной, что с тех пор применяется на всех новых моделях отечественных СПК. Интересно, что многие компоненты электрооборудования, гидравлики и приборы изготавливались предприятиями авиационной промышленности.

Первый «Метеор» на заводе «Красное Сормово» собрали в октябре 1959 года. Хотя теплоход еще не был до конца достроен, Р.Е. Алексеев принял рискованное решение — чтобы не терять полгода зимнего сезона, перегнать судно в Феодосию для достройки и испытаний. Рейс вышел напряженным.

Из Горького «Метеор» стартовал 1 ноября, а 4 ноября в Волго-Донском канале наскочил на сваю, забытую под водой строителями. Были повреждены гребные валы и винты, теплоход сел на мель. Ремонт занял несколько дней. При переходе через Азовское море попали в шторм до 5 баллов. Но «Метеор» все испытания с честью выдержал и продемонстрировал неплохие мореходные качества.

В дальнейшем полученный опыт пригодится при проектировании морского СПК «Комета».

За зиму на «Метеоре» завершили отделочные работы, и в июне 1960 года он совершил переход в столицу, где на Северном речном вокзале состоялась выставка достижений отечественного речного судостроения. По ее итогам было принято решение развернуть серийное производство СПК на Зеленодольском судостроительном заводе. После устранения ряда недостатков, конечно, — а их было немало из-за революционной конструкции теплохода.

Доводка «Метеора» шла тяжело и заняла много времени. Начиная с 1962 года Р.Е. Алексеев практически полностью переключился на тему боевых экранопланов, его заместители были заняты СПК нового поколения, а у конструкторов из Зеленодольска не хватало опыта работы с такой сложной техникой на стыке судостроения и авиации. Появились и проблемы с комплектующими.

У двигателей семейства М-50 был малый ресурс и большой расход топлива. Тем не менее, в 1961 году в Зеленодольске удалось освоить серийное производство «Метеоров». С 1965 года они начали оснащаться новыми двигателями М400 завода «Звезда». В отличие от прежних, с раздельными головками блока, они были моноблочными и обладали более высокими техническими характеристиками.

Ну а дальше начали происходить довольно странные вещи. У «Метеора» был огромный потенциал для развития, каждый год в стране осваивалось производство новых комплектующих, материалов, позволявших поднять технические характеристики теплохода и уровень его комфорта. Но… они так и застыли на границе начала 1960-х годов!

Еще в 1967 году завод «Звезда» специально для СПК начал выпускать новый двигатель М401А с газотурбинным наддувом. По сравнению с М400 его ресурс до переборки увеличился с 1000 до 3500 моточасов, а удельный расход топлива снизился с 181 до 161 г/л.с. ч. Этот мотор устанавливался на всех новых моделях судов и даже на «Ракетах» поздних серий. Мало того, конструкторы «Звезды» вскоре запустили в производство еще более эффективную линейку двигателей, в которой была специальная версия для «Метеора» — М417А. Однако серийные «Метеоры» так и выпускались со старыми прожорливыми моторами!

Конструкция корпуса, пришедшая из прошлого века, также осталась прежней — клепаной, хотя у всех последующих моделей отечественных СПК, начиная с середины 1960-х годов, корпуса сварные из алюминиево-магниевых сплавов. В таком неизменном виде «Метеоры» массово выпускались в Зеленодольске вплоть до развала СССР, а отдельные экземпляры по индивидуальным заказам строили и позже. Последний теплоход сделали для Ханты-Мансийска в 2006 году.

«Метеор» продержался в производстве почти 50 лет, всего выпустили более 350 таких крылатых кораблей. Они до сих пор штатно эксплуатируются в Ханты-Мансийске, Санкт-Петербурге, на Ладожском и Онежском озерах, на Волге (на линии Брейтово — Рыбинск -Ярославль), в Казани. Работают наши «Метеоры» и в зарубежных странах. В частности, пассажирскую линию Будапешт — Братислава — Вена в летний период обслуживают два теплохода постройки 1988 и 1992 годов, принадлежащих Венгрии и Словакии.

Стоимость билета на них гораздо выше, чем на поезде или автобусе, но дунайский маршрут, связывающий три европейских столицы, пользуется у туристов неизменной популярностью. На некоторых судах «родная» силовая установка заменена на двигатели MAN, установлен новый салон. Сдавать позиции заслуженный ветеран не собирается, ведь замены ему до недавних пор не было.

ПОКОЛЕНИЕ NEXT

В 2021 году «ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева» возобновило выпуск «Метеоров» на новой технологической базе. Обновленное СПК получил название «Метеор 120Р». Головной теплоход был спущен на воду 3 августа 2021 года на верфи под Чкаловском в Нижегородской области, позднее он принял участие в праздновании 800-летия Нижнего Новгорода.

После проведения испытаний судно передано в эксплуатацию в Ханты-Мансийский автономный округ. В декабре прошлого года на верфи заложили еще два СПК. Но возникла проблема — на «Метеор 120Р» устанавливаются немецкие двигатели MAN, а в нынешних условиях это сильно осложняет процесс. Нужны отечественные комплектующие.

25 мая 2022 года второе судно проекта «Метеор 120Р» спущено на воду. В июне «Метеор 120Р-2» совершил первый рейс из Чкаловска в Санкт-Петербург. В дальнейшем, как и головное судно, он будет эксплуатироваться в Ханты-Мансийске. В настоящее время на верфи «ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева» строятся еще три СПК нового поколения.

Мощности судоверфи в Чкаловске позволяют собирать ежегодно два-три таких теплохода.

Технические характеристики СПК

| «Ракета» | «Метеор» | «Метеор 120Р» | «Метеор 2020» | |

| Длина, м | 27,0 | 34,6 | 34,4 | 36,0 |

| Ширина, м | 5,0 | 9,5 | 9,2 | 11,0 |

| Осадка на плаву, м | 1,8 | 2,3 | 2,5 | 2,0 |

| Максимальная мощность двигателя, л.с. | 1200 | 2×1200 | 2×1450 | 2×1200 |

| Эксплуатационная скорость, км/ч | 60 | 65 | 65 | 65-70 |

| Дальность хода, км | 600 | 600 | 600 | 700 |

| Пассажировместимость, чел. | 66 | 128 | 116 | 122 |

Ведутся работы над собственным проектом СПК «Метеор-2020» и в нижегородском КБ «СиТех». По сравнению с «Метеор 120Р», у этого теплохода значительно уменьшена осадка, а также предусмотрены отдельные каюты для отдыха экипажа, что позволяет использовать его в дальних рейсах и круизах. Важный момент — «Метеор-2020» оснащается двигателями, сделанными в России.

В начале 2021 года на Зеленодольском заводе имени А.М. Горького заложены два таких судна. Планируется, что они также поступят в эксплуатацию в Ханты-Мансийский автономный округ. В дальнейшем же, при наличии заказов, предприятие готово строить до шести теплоходов в год.

Вот такой он, крылатый «Метеор», ровесник журнала «Моделист-конструктор», как и 60 лет назад — он снова герой нашей обложки!

Сергей ДЬЯКОНОВ

Источник: modelist-konstruktor.com