Советская реактивная система залпового огня БМ-13 «Катюша» — один из наиболее узнаваемых символов Великой Отечественной войны. По своей популярности мало чем уступают танку Т-34 или автомату ППШ. До сих пор доподлинно неизвестно откуда взялось это название, немцы же называли эти установки «сталинскими органами» и жутко боялись их.

Первое боевое применение реактивных установок состоялось в середине июля 1941 года. Немцами была занята Орша — крупная узловая станция в Белоруссии. На ней скопилось большое количество боевой техники и живой силы неприятеля. Именно по этой цели произвела два залпа батарея реактивных установок капитана Флерова.

Основное достоинство БМ-13 — ее предельная простота как в производстве, так и в применении. Артиллерийская часть состоит из восьми направляющих, рамы, поворотного и подъемного механизмов, прицельных приспособлений и электрооборудования. Направляющие представляли собой пятиметровый двутавр со специальными накладками. В казенной части направляющих было установлено стопорное устройство и запал, с помощью которого производился выстрел.

Мощнейшая артиллерийская канонада! Залпы «Катюш», пушек и гаубиц утром 19 ноября 1942 года

Направляющие закреплены на поворотной раме, которая с помощью простейших подъемных и поворотных механизмов обеспечивала вертикальную и горизонтальную наводку. Каждая «Катюша» была оборудована артиллерийским прицелом. Реактивный снаряд М-13 состоял из двух частей: боевой и реактивного порохового двигателя. Боевая часть со взрывчатым веществом и контактным взрывателем, напоминает обычный артиллерийский осколочно-фугасный снаряд.

Двигатель снаряда М-13 состоял из камеры с пороховым зарядом, сопла, специальной решетки, стабилизаторов и запала. Основной проблемой, с которой столкнулись разработчики ракетных систем, стала низкая точность кучность реактивных снарядов. Для стабилизации их полета конструкторы пошли двумя путями. Немецкие реактивные снаряды шестиствольных минометов вращались в полёте за счет косо расположенных сопел, а на советских РСах были установлены плоские стабилизаторы. Для придания снаряду большей точности нужно было увеличить его начальную скорость, для этого направляющие на БМ-13 получили большую длину.

В годы войны были созданы многочисленные модификации как реактивных установок, так и боеприпасов к ним. Реактивные снаряды калибра 310 мм первоначально использовались для стрельбы с земли, только потом появилась самоходная установка. Первые системы были созданы на базе автомобиля ЗиС-6, затем их чаще всего устанавливали на машинах, полученных по «ленд-лизу». Нужно сказать, что с началом «ленд-лиза» для создания реактивных установок использовались только иностранные машины.

Кроме того, реактивные установки (со снарядов М-8) устанавливались на мотоциклы, аэросани, бронекатера. Направляющие устанавливались на железнодорожные платформы, танки Т-40, Т-60, КВ-1. С 1941 по конец 1944 года советская промышленность изготовила 30 тысяч пусковых установок различных видов и 12 млн снарядов к ним. За годы войны было разработано несколько видов реактивных снарядов калибра 132 мм. Основными направлениями модернизации было повышение кучности стрельбы, увеличение дальности полета снаряда и его мощности.

Оружие Победы. БМ-13 «Катюша»

Тактико-технические характеристики реактивной установки БМ-13

Характеристики боевой машины:

Шасси: ЗиС-6

Количество направляющих: 16

Длина направляющих, м: 5

Угол вертикальной наводки, град: +4…+45

Угол горизонтальной наводки: -10…+10

Длина в походном положении, м: 6,7

Ширина, м: 2,3

Высота в походном положении, м: 2,8

Вес в походном положении без снарядов, кг: 7200

Время перевода из походного положения в боевое, мин: 2

Время заряжания, мин: 5

Время полного залпа, с: 8

Характеристики реактивного снаряда М-13:

Калибр, мм: 132

Размах лопастей стабилизатора, мм: 300

Длина, мм: 1465

Вес, кг:

— окончательно снаряженного снаряда: 42,36

— снаряженной головной части: 21,3

— разрывного заряда: 4,9

— снаряженного реактивного двигателя: 20,8

Скорость снаряда, м/с:

— дульная (при сходе с направляющей): 70

— максимальная: 355

Длина активного участка траектории, м: 125

Максимальная дальность стрельбы, м: 8470

Источник: rus.team

Боевая машина реактивной артиллерии БМ-13 («Катюша»)

История создания боевой машина реактивной артиллерии БМ-13 «Катюша»

В 1937 году на вооружение советской военной авиации поступило новое оружие под названием РС-82. Реактивный снаряд калибром 82-мм, по сути, неуправляемая авиационная ракета класса «воздух-воздух». Годом позже успешно прошли испытания и более солидные по калибру реактивные снаряды РС-132, предназначавшиеся на этот раз для ударов авиации по скоплениям бронетехники и живой силы противника.

Оружие получилось настолько мощным, что сразу же после окончания испытаний, Главное артиллерийское управление РККА поставило перед разработчиками реактивных снарядов «РС» новую задачу — создать на основе РС-132 полевую реактивную системы залпового огня. Уточненное тактико-техническое задание на разработку было выдано НИИ-3 (ранее Реактивный НИИ) в июне 1938 года.

К лету 1939 года институт (группа в составе Г. Э. Лангемака, А. Г. Костикова, И. И. Гвая, В. В. Аборенкова) разработал новый реактивный снаряд получивший позднее обозначение 132-мм осколочно-фугасный снаряд М-13. По сравнению с авиационным РС-132 этот снаряд имеет большую дальность полета (8470 м) и значительно более мощную боевую часть (4,9 кг, при весе снаряда 42 кг). Возрастание дальности достигнуто за счет увеличения количества ракетного топлива. Для размещения большего по весу ракетного заряда и взрывчатого вещества потребовалось удлинить ракетную и головную части реактивного снаряда на 48 см. Снаряд М-13 имеет несколько лучшие, чем РС-132, аэродинамические характеристики, что позволило получить более высокую кучность.

К снаряду была разработана также самоходная многозарядная пусковая установка. Первый ее вариант, созданный на базе грузового автомобиля ЗИС-5 и обозначавшийся как МУ-1 (механизированная установка, первый образец), имел 24 направляющих, установленных на специальной раме в поперечном положении по отношению к продольной оси автомобиля.

Проведенные в период с декабря 1938 года по февраль 1939 года полигонные испытания установки показали, что она не в полной мере отвечает поставленным требованиям. Ее конструкция позволяла производить пуск реактивных снарядов только перпендикулярно продольной оси автомашины, причем струи горячих газов повреждали элементы установки и автомашину. Не обеспечивалась также безопасность при управлении огнем из кабины автомашин. Пусковая установка сильно раскачивалась, что ухудшало кучность стрельбы реактивными снарядами. Заряжание пусковой установки с передней части направляющих производить было неудобно и требовало много времени, кроме того автомашина ЗИС-5 имела ограниченную проходимость.

Классическое исполнение БМ-13 «Катюша» — на шасси ЗИС-6. «Студебекеры» были значительно позже, да и установка там была уже немного другая

С учетом результатов испытаний Реактивный НИИ разработал новую пусковую установку МУ-2, которая в сентябре 1939 года была принята Главным артиллерийским управлением для полигонных испытаний, на этот раз взяв в качестве базы более мощное шасси от трехосного грузового автомобиля повышенной проходимости ЗИС-6. Весь комплекс включающий пусковую установку МУ-2 и ракеты М-13, чуть позже получил название боевая машина реактивной артиллерии БМ-13.

По результатам окончившихся в ноябре 1939 года испытаний институту были заказаны пять пусковых установок для проведения войсковых испытаний. Еще одну установку заказало Артиллерийское управление Военно-Морского Флота для использования ее в системе береговой обороны. Учитывая почти полное отсутствие производственных мощностей у НИИ-3, шесть заказанных установок были готовы только к осени 1940 года. Сейчас это кажется парадоксальным, но даже в январе 1941 года на новое оружие, казалось, никто не обращал внимания — план на весь год включал изготовление всего 40 пусковых установок БМ-13 и 10788 снарядов М-13 к ним.

Эксплуатация боевой машина реактивной артиллерии БМ-13 «Катюша»

Ситуация с дальнейшей судьбой «Катюши» резко изменилась после того, как 21 июня 1941 года (за день до начала войны!) на смотре образцов вооружения Красной Армии установка была представлена руководителям ВКП(б) и Советского правительства. В тот же день, было принято решение о срочном развертывании серийного производства БМ-13 и снарядов к ней на Воронежском заводе им. Коминтерна и на Московском заводе «Компрессор». Основным предприятием по выпуску реактивных снарядов стал Московский завод им. Ленина.

Первая батарея полевой реактивной артиллерии, отправленная на фронт в ночь с 1 на 2 июля 1941 года под командованием капитана И.Л.Флерова, была вооружена всего семью установками БМ-13, изготовленными Реактивным НИИ. Первый бой этой батареи случился в 15 часов 15 минут 14 июля 1941 года, когда «Катюши» стерли с лица земли железнодорожный узел Орша вместе с находившимися на нем немецкими эшелонами с войсками и боевой техникой.

Исключительная эффективность действий батареи капитана Флерова и сформированных вслед за ней еще семи таких батарей способствовала быстрому наращиванию темпов производства реактивного вооружения. Уже к осени 1941 года на фронтах действовало 45 дивизионов трехбатарейного состава по четыре пусковых установки в батарее. Для их вооружения в 1941 году было изготовлено 593 установки БМ-13.

Гвардейские минометы ведут огонь по врагу

По мере поступления боевой техники от промышленности началось формирование полков реактивной артиллерии, состоявших из трех дивизионов, вооруженных пусковыми установками БМ-13, и зенитного дивизиона. Полк имел 1414 человек личного состава, 36 пусковых установок БМ-13 и 12 зенитных 37-мм пушек. Залп полка составлял 576 снарядов калибра 132 мм. При этом живая сила и боевая техника противника уничтожались на площади свыше 100 гектаров. Официально полки назывались гвардейскими минометными полками артиллерии Резерва Верховного Главнокомандования, а БМ-13 «Катюша», соответственно, гвардейским реактивным минометом.

БМ-13 на базе ЗИС-6 находилась в производстве до 1943 г., пока не была сменена более тяжелой и мощной реактивной системой БМ-13Н выполненной на шасси американского грузового «Студебеккера».

Кроме варианта на самоходном грузовом шасси, применялся также варианты «Катюши» в виде стационарных установок (в основном на кораблях и речных мониторах), а также облегченных переносных установок на базе снарядов М-8 («горная катюша») и даже гусеничном шасси легких танков Т-70.

Характеристики боевой машины реактивной артиллерии БМ-13 «Катюша»

Конструкция боевой машина реактивной артиллерии БМ-13 «Катюша»

Боевая машина реактивной артиллерии БМ-13 изготавливалась на базе трехосного грузового автомобиля ЗИС-6 (4х6) и имела 16 направляющих для установки реактивных снарядов М-13, расположенных вдоль продольной оси автомобиля. Каждые две направляющие соединялись (спаривались), образуя единую конструкцию, именовавшуюся «спаркой», число которых составляло восемь.

При стрельбе машина дополнительно фиксировалась с помощью двух домкратов расположенных близко к центру тяжести, благодаря чем раскачивание установки при стрельбе стало минимальным. Экипаж БМ-13 состоял из 5-7 человек: наводчика, водителя, командира машины и 2-4 заряжающих.

Заряжание установки производилось с заднего конца направляющих, что было удобнее для персонала и позволяло значительно ускорить операцию загрузки боекомплекта. Установка имела простейшей конструкции поворотный и подъемный механизмы, кронштейн для крепления прицела с обычной артиллерийской панорамой и большой металлический бак для горючего, установленный сзади кабины.

Стекла кабины закрывались броневыми откидными щитами. Против сиденья командира боевой машины на передней панели был смонтирован небольшой прямоугольный ящичек с вертушкой, напоминающей диск телефонного аппарата, и рукояткой для проворачивания диска. Этот прибор носил название «пульт управления огнем» (ПУО). От пульта шел жгут проводов к специальному аккумулятору и к каждой направляющей.

При одном обороте рукоятки ПУО происходило замыкание электроцепи, срабатывал пиропатрон, помещенный в передней части ракетной камеры снаряда, воспламенялся реактивный заряд и происходил выстрел. Темп стрельбы определялся темпом вращения рукоятки ПУО. Все 16 снарядов можно было выпустить за 7-10 секунд.

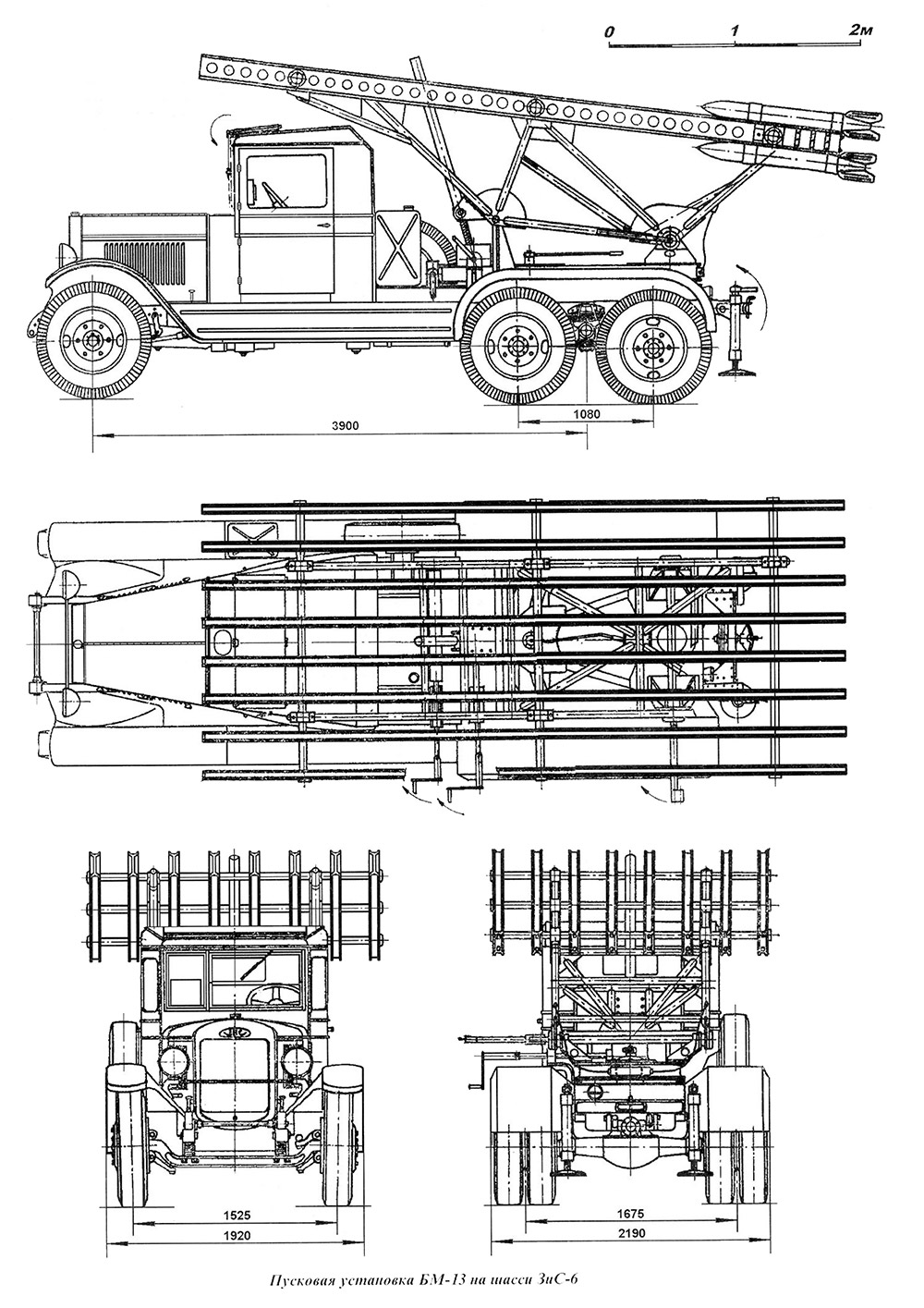

Чертеж боевой машины реактивной артиллерии БМ-13

Время перевода пусковой установки из походного в боевое положение составляло 2-3 минуты, угол вертикального обстрела находился в пределах от 4° до 45°, угол горизонтального обстрела составлял 20°.

Конструкция пусковой установки допускала ее передвижение в заряженном состоянии с довольно высокой скоростью (до 40 км/ч) и быстрое развертывание на огневой позиции, что способствовало нанесению внезапных ударов по противнику.

Корпус реактивного снаряда М-13 представлял собой сварной цилиндр из трех отсеков — боевого , двигательного (камера сгорания с топливом) и реактивного сопла. Реактивный снаряд М-13 имел длину 1,41 метра, диаметр 132 миллиметра и весил 42,3 кг.

Не смотря на не самые большие размеры, каждый снаряд М-13 имел очень сильное поражающее воздействие, достигаемое за счет максимального увеличения газового давления взрыва из-за встречного движения детонации. Подрыв заряда взрывчатого вещества осуществлялся сразу с двух сторон, и когда две волны детонации встречались, то газовое давление взрыва в месте встречи резко возрастало, вследствие этого корпус снаряда разрывался на множество осколков, к тому же раскаленных до температуры от 600 до 800 градусов. Естественно, что кроме убойного действия, осколки имели и очень хорошее зажигающее действие.

Вообще же, осколочное действие при разрыве реактивного снаряда М-13 в 2 раза превосходило аналогичное действие обычного артиллерийского снаряда сходного калибра.

Источник: armedman.ru

75 лет «Катюше»: что известно о знаменитой артиллерийской установке

75 лет назад, 21 июня 1941 г., за день до начала Великой Отечественной войны, на вооружение Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА) была принята боевая машина реактивной артиллерии БМ-13 («боевая машина 13»), впоследствии получившая название «Катюша».

Эволюция артиллерийских систем: от «Катюши» до «Искандера»

БМ-13 стала одной из первых в мире современных систем залпового огня. Она предназначалась для уничтожения массированными залпами скопления живой силы и техники противника на большой площади.

В августе 1941 г. установка БМ-13 получила народное прозвище «Катюша» — по названию одноименной песни Матвея Блантера на слова Михаила Исаковского.

Но существуют и другие версии происхождения неофициального названия:

- По одной — это имя БМ-13 дали бойцы батареи Флерова в ответ на восхищение «Вот это песня!» одного из свидетелей ракетного пуска.

- По другим версиям — название было дано по индексу «К» (от завода «Коминтерн»).

В немецких войсках «Катюши» обычно называли «Сталинскими органами» из-за характерного воя снарядов, напоминавших органное звучание.

Рождение «Катюши»

Состав «Катюши»

- Работу по созданию артиллерийских ракетных снарядов в Российской империи в конце XIX века начал Николай Тихомиров. В 1921 г. по его инициативе в Москве была основано Газодинамическая лаборатория, которая занялась разработкой боевых ракет. В 1927 г. лаборатория была перебазирована в Ленинград (ныне — Санкт-Петербург).

- После смерти Николая Тихомирова в 1930 г. разработку ракетного оружия в СССР возглавляли Борис Петропавловский, Владимир Артемьев, Георгий Лангемак (расстрелян в 1938 г.), Борис Слонимер, Иван Клейменов (расстрелян в 1938 г.), Иван Гвай и др.

- В 1933 г. Газодинамическая лаборатория вошла в состав новообразованного Реактивного научно-исследовательского института (РНИИ или НИИ-3, Москва). Первоначально институт специализировался на производстве реактивных ракет авиационного базирования.

- В 1937-1938 гг. началось проектирование многозарядной системы залпового ракетного пуска наземного базирования. Для использования на ней были выбраны неуправляемые осколочно-фугасные боеприпасы РС-132 («реактивный снаряд калибром 132 мм»), разработанные в РНИИ под руководством инженера Леонида Шварца.

- К марту 1941 г. были собраны первые образцы новой ракетной установки, которые в июне смонтировали на базе шестиколесного грузового автомобиля ЗИС-6. В доработке системы, первоначально носившей название МУ-2 («механизированная установка 2»), участвовало конструкторское бюро завода «Компрессор» (Москва).

- После успешных испытаний, 21 июня 1941 г. БМ-13 был принят на вооружение, началось формирование первых батарей.

Характеристики «Катюши»

- Пусковая установка БМ-13 представляла собой восемь открытых направляющих рельсов, связанных трубчатыми лонжеронами.

- На каждом из рельсов попарно сверху и снизу устанавливались по два реактивных снаряда РС-132.

- Направляющие пусковой установки монтировались вдоль автомобиля, который для устойчивости перед стрельбой выпускал домкраты. При наведении на цель можно было менять угол возвышения (до 45 градусов) и азимут подъемной стрелы с направляющей.

- Залп производился из кабины автомобиля или с помощью выносного пульта.

- Первоначально системы БМ-13 устанавливались на грузовик ЗИС-6. Но впоследствии для этой цели чаще всего использовался полноприводный трехосный американский автомобиль Studebaker US6 («Студебейкер»), поставлявшийся в СССР по ленд-лизу, и советский грузовик ЗИС-151 (после войны).

Система БМ-13 позволяла осуществлять залп всем зарядом (16 ракет) за 7-10 секунд. Существовали модификации с увеличенным числом направляющих и другими версиями ракет.

Боевое применение и его особенности

- Дальнобойность — 8 тыс. 470 м.

- Вес боевой части (для РС-132) — 5,5 кг тротила.

- Время перезарядки — 3-5 мин.

- Вес боевой машины с пусковой установкой (на шасси ЗИС-6) — 6,2 т.

- Боевой расчет — 5-7 человек.

Другие похожие системы

- Первое боевое применение БМ-13 состоялось 14 июля 1941 г. в ходе Великой Отечественной войны близ железнодорожной станции г. Орша (ныне Белоруссия). Батарея под командованием капитана Ивана Флерова залповым огнем уничтожила скопление немецкой боевой техники на оршинском железнодорожном узле.

- В отличие от обычной полковой и дивизионной артиллерии, реактивные системы залпового огня имели меньшую точность, также им требовалось значительно больше времени на перезарядку.

- Вместе с тем, массированность залпа (в составе батареи обычно имелось от 4 до 9 машин) позволяла поражать живую силу и технику противника на большой площади. После выпуска ракет батарея могла в течение минуты сняться с места, что затрудняло ответный огонь.

- Благодаря высокой эффективности применения и простоте в производстве уже к осени 1941 г. БМ-13 широко применялась на фронте, системы оказали значительное влияние на ход боевых действий. В ходе войны было потеряно порядка 4 тыс. выпущенных БМ-13.

- Помимо Великой Отечественной войны БМ-13 применялись в ходе конфликтов в Корее (1950-1953) и Афганистане (1979-1989).

Ретро тест-драйв: военный автомобиль 1938 года снова в строю

- БМ-13 был лишь одним из видов боевых машин реактивной артиллерии, выпускавшейся советской промышленностью в годы Великой Отечественной войны.

- «Катюшами» назывались системы БМ-8-24 на базе самоходных установок легких танков Т-40 и Т-60 (выпускались с августа 1941 г., использовали ракеты калибром 82 мм) и БМ-31 с использованием более мощных снарядов калибром 300 мм (выпускались с 1944 г.).

Системы БМ-13 выпускались на заводах «Компрессор» (Москва), «Уралэлектромашина» (поселок Малый Исток Свердловской обл., ныне — «Уралэлектротяжмаш», Екатеринбург) и «Коминтерн» (Воронеж). Сняты с производства в октябре 1946 г., всего было изготовлено порядка 7 тыс. установок этого типа.

21 июня 1991 г. указом президента СССР Михаила Горбачева за заслуги в создании реактивного оружия Николаю Тихомирову, Ивану Клейменову, Георгию Лангемаку, Василию Лужину, Борису Петропавловскому и Борису Слонимеру были посмертно присвоены звания Героев Социалистического Труда.

Материал подготовлен по данным ТАСС-ДОСЬЕ.

Источник: tass.ru

Легендарная «Катюша»

Восемьдесят лет назад, 14 июля 1941 года, в три часа дня, на станцию Орша обрушился огненный шквал. За 15 секунд было выпущено 112 реактивных снарядов батареи реактивных установок (семь единиц) капитана Ивана Флерова, превративших в прах военную технику и живую силу гитлеровцев, готовившихся атаковать Смоленск с этого направления. Это был первый в истории боевой залп «Катюши»– самой мощной машины реактивной артиллерии той войны.

Боевой дебют нового оружия оказался суперуспешным. В записке начальника артиллерии РККА Воронова на имя Маленкова 4 августа 1941 года отмечалось: «Средства сильные. Следует увеличить производство. Формировать непрерывно части, полки и дивизионы. Применять лучше массированно и соблюдать максимальную внезапность».

По оценке специалистов, «Катюша» оказалась наиболее эффективной и самой массовой машиной подобного класса Второй мировой войны.

«Гвардейские минометы – техника особой секретности»

В 1940 году в Советском Союзе были проведены государственные испытания МУ-2 и ее взяли на вооружение под обозначением «реактивный миномет БМ-13».

Вечером 21 июня 1941 года правительство СССР приняло решение о серийном производстве боевых комплексов БМ-13, боеприпасов к ним и формировании специальных частей для их использования.

Первый гвардейский миномётный полк начал формироваться 4 июля 1941 года по инициативе народного комиссара общего машиностроения Петра Паршина. А уже менее полугода спустя этот наркомат переименовали, и обеспечение техникой гвардейских миномётных частей стало его приоритетной задачей. 26 ноября 1941 года Президиум Верховного Совета СССР издал указ: «1.

Преобразовать Наркомат общего машиностроения в Наркомат минометного вооружения. 2. Народным комиссаром минометного вооружения назначить т. Паршина Петра Ивановича». После этого решения гвардейские миномётные части стали уникальным в Красной армии видом вооружённых сил, имевшими своё министерство: конечно же, под «миномётным вооружением» подразумевались, прежде всего, «Катюши», хотя и миномётов всех остальных классических систем этот наркомат выпускал тоже в изрядном количестве.

Кстати, сформирован и вооружён первый гвардейский миномётный полк (под №9) был по инициативе и на средства работников Наркомата общего машиностроения — будущего Наркомата миномётного вооружения, а технику и боеприпасы получил из произведённых в августе сверх плана.

8 августа, по приказу Ставки Верховного главнокомандования (СВГК) № 04, в подмосковных алабинских лагерях началось формирование ещё восьми гвардейских миномётных полков. Половина из них, с первого по четвёртый, получила на вооружение установки БМ-13, а остальные — БМ-8, оснащённые реактивными снарядами калибра 82 мм.

Во время войны «Катюша» выпускалась несколькими заводами, был налажен массовый выпуск боеприпасов для них. Основное достоинство реактивной установки БМ-13 – ее предельная простота как в производстве, так и в применении.

Артиллерийская часть установки состояла из восьми направляющих, рамы, на которой они находятся, поворотного и подъемного механизмов, прицельных приспособлений и электрооборудования.

Направляющие представляли собой пятиметровый двутавр со специальными накладками. В казенной части каждого из направляющих было установлено стопорное устройство и электрозапал, с помощью которого производился выстрел.

Направляющие были закреплены на поворотной раме, которая с помощью простейших подъемных и поворотных механизмов обеспечивала вертикальную и горизонтальную наводку. Каждая «Катюша» была оборудована артиллерийским прицелом. Экипаж машины (БМ-13) состоял из 5–7 человек.

Реактивный снаряд М-13 имел две части: боевую и реактивный пороховой двигатель. Боевая часть, в которой находилось взрывчатое вещество и контактный взрыватель, весьма напоминает БЧ обычного артиллерийского осколочно-фугасного снаряда.

Пороховой двигатель снаряда М-13 состоял из камеры с пороховым зарядом, сопла, специальной решетки, стабилизаторов и запала.

Артиллерийские части, вооруженные установками БМ-13, сразу после формирования получали наименование гвардейских. Реактивные системы БМ-8, БМ-13 и другие официально назывались «гвардейскими минометами».

Новейшее советское оружие относилось к категории «техники особой секретности» — такой же, как и все средства шифрования и защищённых систем связи. По той же причине долгое время каждая установка БМ-13 снабжалась индивидуальным устройством подрыва, чтобы исключить их попадание в руки противника.

Мощный психологический удар на гитлеровцев оказывал пиротехнический эффект применения снарядов: после залпа «Катюш» горело буквально все, что способно было гореть. Такой эффект возникал благодаря использованию в снарядах тротиловых шашек, которые при взрыве образовывали многочисленные горящие осколки.

«Катюша» эффективно участвовала во всех крупных сражениях Великой Отечественной войны, включая Берлинскую операцию. Там советское командование задействовало 1 510 установок и 1 795 пусковых рам для снарядов различных калибров. Группами реактивной артиллерии в столице Германии были разбиты 120 крупных вражеских очагов сопротивления, подавлены десятки огневых точек.

Кроме прославленной РСЗО БМ-13, существовала и реактивная установка БМ-8, использовавшая ракеты калибра 82 мм, а со временем появились тяжелые реактивные системы, запускавшие ракеты калибра 310 мм.

После Победы в Великой Отечественной войне история БМ-13 имела продолжение: в начале 60-х годов СССР поставлял эти установки в Афганистан, где они активно использовались правительственными войсками.

В годы войны были созданы многочисленные модификации как реактивных установок, так и боеприпасов к ним. Первые системы были созданы на базе автомобиля ЗиС-6, затем их чаще всего устанавливали на машинах, полученных по «ленд-лизу». Кроме того, реактивные установки (со снарядом М-8) устанавливались на мотоциклы, аэросани, бронекатера. Направляющие устанавливались на железнодорожные платформы, танки Т-40, Т-60, КВ-1.

С 1941-го по конец 1944 года советская промышленность изготовила 30 тысяч пусковых установок различных видов и 12 млн снарядов к ним.

За годы войны было разработано несколько видов реактивных снарядов калибра 132 мм. Основными направлениями модернизации было повышение кучности стрельбы, увеличение дальности полета снаряда и его мощности.

Основным преимуществом реактивных установок было большое количество снарядов, которое они выпускали за один залп. Если по одной площади работали сразу несколько РСЗО, то разрушительный эффект увеличивался за счет интерференции ударных волн.

«Катюши» отличались мобильностью установки. Время одного залпа БМ-13 – примерно 10 секунд, после залпа машина покидала огневой рубеж, не подставляясь под ответный огонь противника.

Для них были характерны невысокая стоимость и простота в изготовлении. В военное время реактивные установки изготавливали на десятках заводов. Не представляло особых сложностей и производство боеприпасов для этих комплексов.

Чужая слава Андрея Костикова и его «соавторов»

Творцом «Катюши» долгие годы считался Андрей Григорьевич Костиков. 28 июля 1941 года Президиум ВС СССР издал два указа о награждении создателей нового реактивного миномёта. Первым указом «за выдающиеся заслуги в деле изобретения и конструирования одного из видов вооружения, поднимающего боевую мощь Красной Армии» Костикову было присвоено звание Героя Социалистического Труда (под № 13). Вторым указом орденами и медалями были награждены ещё 12 инженеров, конструкторов и техников, в том числе орденом Ленина – соавторы Андрея Костикова по изобретению И. Гвай и В. Аборенков – в сентябре назначенный Госкомитетом обороны командующим миномётными войсками с непосредственным подчинением его Ставке (в звании военинженера 1 ранга, фактически подполковника артиллерии!). Конечно же, назначение на такой ответственный пост состоялось с учётом того, что он соавтор «ракетной автоустановки для внезапного, мощного артиллерийского и химического нападения на противника с помощью ракетных снарядов» – как было указано в авторском свидетельстве.

Официальная биография Костикова – эталон успешного советского человека.

Родился он в бедной семье разнорабочего и домохозяйки в 1899 году в селе Казатин Бердичевского уезда Киевской губернии. После окончания начальной сельской школы Костиков обучался в Москве, в технической конторе инженера Межерицкого, на слесаря-водопроводчика. Затем трудился подручным слесаря, а потом слесарем на заводах Москвы, Петрограда, Киева.

Таким образом, начал он свою трудовую карьеру пролетарием. В 1918 году вступил в ряды РККА. Участвовал в советско-польской войне. Был ранен в ногу. Некоторые историки, правда, пишут о коротком следствии по обвинению в самостреле.

В августе 1920 года попал в плен к полякам, в апреле 1921 года бежал и вновь продолжил служить в РККА.

В 1922—1926 годах обучался в 3-й Киевской военно-инженерной школе, после чего служил в Нижнем Новгороде. В 1930—1933 годах учился в ВВИА имени Н.Е. Жуковского «по авиационным двигателям и ракетной специальности», где заинтересовался ракетной техникой. Был направлен инженером в Реактивный институт (РНИИ, НИИ-3), в отдел баллистических ракет.

19 февраля 1940 года сотрудники института А. Костиков, И. Гвай и представитель Главного артиллерийского управления РККА В. Аборенков получили авторское свидетельство на изобретение «механизированной установки для стрельбы ракетными снарядами различных калибров» за № 3338. Это изобретение стало основой для разработки «Катюши». 17 июня 1941 года Костиков показал руководству страны работу установки, базировавшейся на автомобиле.

Накануне начала войны, 21 июня 1941 года, Сталин принял решение о развёртывании серийного производства реактивных снарядов М-13 и пусковой установки БМ-13 (УЗО) и о начале формирования соответствующих войсковых частей.

До конца жизни Андрей Костиков пользовался всеми благами автора легендарного оружия Победы. Герой Социалистического Труда, лауреат Сталинской премии, член-корреспондент Академии наук СССР, генерал-майор Костиков стал персонажем энциклопедий, книг, фильмов, журнальных и газетных статей.

Однако позже историки выяснили, что его слава основывалась не на реальных заслугах, а стала следствием его пристрастия к доносам. Благодаря именно этому неблаговидному занятию, а вовсе не таланту конструктора и стал Костиков считаться творцом гвардейского реактивного миномёта «Катюша»…

У фейкового автора «Катюши» других значительных изобретений и разработок в активе не было. А 19 апреля 1944 года военно-прокурорская комиссия приняла решение о том, что Костиков, Гвай и Аборенков не могут считаться авторами реактивных установок М-8 и М-13 и реактивных снарядов РС-82 и РС-132. Но до суда дело не дошло. Отделались липовые изобретатели лёгким испугом и в итоге так и остались носителями чужой славы на долгие годы…

Настоящие создатели «Катюши»

В декабре 1935 года была издана книга «Ракеты: их устройство и применение» под редакцией Г.Э. Лангемака и В.П. Глушко. Книга была запрещена в 1938 году и изъята из фондов. Георгий Эрихович Лангемак имел блестящее техническое образование: Петербургский университет, Адмиралтейская школа прапорщиков в Петербурге, офицерское артиллерийское училище в Ревеле (Таллин).

В июне 1919 года вступил в РККА и, как офицер флота, был назначен командиром батареи 4-го дивизиона артиллерии Кронштадтской крепости, а затем комендантом форта «Тотлебен» 4-го дивизиона артиллерии. В 1922 году был исключен из рядов ВКП(б) за… венчание в церкви. В 1923 году Лангемак поступил в Военно-техническую академию РККА (Ленинград) и в 1928-м окончил её.

Во время учёбы вместе с другими слушателями академии под руководством преподавателя академии С.А. Серикова выполнял заказы Лаборатории Н.И. Тихомирова (Герой Социалистического Труда, посмертно, 1991 г). Впоследствии Лаборатория Тихомирова, занимающаяся реактивными снарядами на бездымном порохе была переименована в ГДЛ — Газодинамическую лабораторию.

По окончании академии был распределён на должность начальника артиллерии Черноморского флота, но по ходатайству Тихомирова передкомандующим Ленинградским военным округом А.И. Корком он был оставлен для работы в Газодинамической лаборатории. Здесь Георгий Лангемак занимался разработкой реактивных снарядов РС-82 мм и РС-132 мм.

После смерти в 1930 году Тихомирова начальником Газодинамической лаборатории был назначен Б.С. Петропавловский, а Лангемака назначили начальником сектора пороховых ракет. И он продолжил разработки, начатые Тихомировым.

В конце 1933 года в Москве, на базе Газодинамической лаборатории и МосГИРД (Группы изучения реактивного движения), был создан первый в мире Реактивный научно-исследовательский институт (РНИИ), также известный как НИИ-3.

Директором института назначили начальникаГазодинамической лаборатории И.Т. Клеймёнова, его заместителем — начальника ГИРД С.П. Королёва, которого в апреле 1934 года сменил на этом посту Г.Э. Лангемак. За время работы в институте Лангемак практически завершил доводку реактивных снарядов РС-82 и РС-132, впоследствии ставших основой реактивного миномёта «Катюша».

В 1933 году в Газодинамической лаборатории были проведены официальные полигонные испытания с земли, морских судов и самолётов девяти видов ракетных снарядов различных калибров на бездымном порохе конструкции Б.С. Петропавловского, Г.Э. Лангемака и В.А. Артемьева. Четыре вида из них были приняты на вооружение. А всего было разработано 82 типа реактивных снарядов калибром 82, 132 и 240 мм.

В этот период Лангемак вёл переписку с Константином Циолковским, размышляя и о невоенном применении ракет, о возможности их использования в космонавтике. Кстати, сам термин «космонавтика» ввёл именно Лангемак.

В 1937 г. как «детище» Тухачевского Реактивный научно-исследовательский институт подвергсяосновательной «чистке». Руководство института арестовали. 2 ноября 1937 г. был арестован органами НКВД г. Москвы и Лангемаккак немецкий шпион на основании данных, имевшихся ранее в НКВД (следственное дело архива ФСБ № Р3284 [14654]).

Обвинительное заключение, датированное 31 декабря 1937, основано на единственном протоколе допроса, второй экземпляр которого датирован 15 декабря 1937 (первый экземпляр даты не имеет). Протокол составлен на основе материалов, предоставленных из института, при активном участии Костикова, занявшего место Лангемака после его ареста. Вместе с Лангемаком были арестованы И.Т.

Клеймёнов, С.П. Королёв, В.П. Глушко.

11 января 1938 г. на закрытом судебном заседании выездной сессии Военной Коллегии Верховного Суда СССР под председательством В.В. Ульриха и двумя членами суда, И.Т. Голяковым и А.Г. Суслиным, было рассмотрено дело Георгия Эриховича Лангемака.

За «вредительство в области недопущения новых образцов на вооружение» и участие в «антисоветской террористической организации», преступлениях предусмотренных ст. ст. 58-7, 58-8 и 58-11 УК РСФСР Георгия Эриховича Лангемака приговорили к расстрелу с конфискацией всего лично ему принадлежащего имущества. В тот же день приговор привели в исполнение.

За день до этого, 10 января 1937 года, был приговорен и расстрелян директор института Иван Терентьевич Клейменов. Но разработанная коллективом «Катюша» все-таки была создана и успешно громила врагов.

19 ноября 1955 года Военная Коллегия Верховного Суда СССР под председательством полковника юстиции Лебедкова определила: «…приговор… от 11 января 1938 года в отношении Лангемака Георгия Эриховича по вновь открывшимся обстоятельства отменить, а дело по его обвинению на основании п. 5 ст. 4 УПК РСФСР в уголовном порядке прекратить за отсутствием в его действиях состава преступления…». Лангемак с коллегами по работе был полностью реабилитирован.

21 июня 1991 года, посмертно, было присвоено звание Героев Социалистического Труда за работы по созданию реактивного миномета: Ивану Терентьевичу Клеймёнову (расстрелян в 1937 году), Георгию Эриховичу Лангемаку (расстрелян в 1937 году), Василию Николаевичу Лужину (осужден в 1940 году, освобожден в 1948-м, скоропостижно скончался в 1955-м), Борису Сергеевичу Петропавловскому (скоропостижно скончался в 1933 г.), Борису Михайловичу Слонимеру (умер в 1980 году). Николаю Ивановичу Тихомирову (умер в 1930 году).

Завещание Ярослава Голованова

Известный российский журналист Ярослав Голованов в журнале «Огонёк» (№50 за 1988 г) опубликовал статью «Лжеотец «Катюши»», в которой, в частности написал:

«Как я теперь понимаю, в написанном мною, но, по счастью, неопубликованном очерке «Огненная стрела», кроме номеров полков Гражданской войны и надгробия работы Коненкова, не было ни слова правды. Почему я вернулся к этой теме через четверть века? Разоблачить самозванца? Да, пожалуй. Несмотря на суровые выводы технических экспертиз 1944 года, «авторство» Костикова не было похоронено.

Когда в 1965 году готовился доклад в связи с предстоящим празднованием 20-летия Победы, дело Костикова вновь всесторонне изучалось, и в аппарат Л.И. Брежнева была направлена подробная справка за подписью Главного военного прокурора Артема Григорьевича Горного, в которой Костиков вновь документально изобличался в присвоении славы изобретателя «Катюши».

Фамилию Костикова успели вычеркнуть, в доклад Генерального секретаря она не попала, но и правды никто не узнал, и таким образом сохранялась официальная оценка «трудов» Андрея Григорьевича, данная в наиболее авторитетном справочном издании — в первом томе «Истории Великой Отечественной войны». А там со всей категоричностью утверждается, что «накануне войны с Германией выдающимся советским ученым и конструктором, одним из последователей К.Э. Циолковского, А.Г. Костиковым, было создано грозное оружие — реактивные минометные установки, ставшие вскоре очень популярными в войсках (знаменитые «Катюши»)». Так в умах миллионов людей затвердилось: Костиков — отец «Катюши».

…Дело не в Герое Социалистического Труда, лауреате Сталинской премии, члене-корреспонденте Академии наук СССР, генерал-майоре Костикове, а в костиковщине — мы найдем ее везде: в политике, экономике, науке, искусстве, литературе. И высшая справедливость в том, чтобы не только смыть грязь с одних, но и соскоблить позолоту с других.

Древнеримский философ Тит Лукреций Кар еще две тысячи лет назад заметил: «Личина спадает, а суть остается». Сама по себе личина спадает плохо. Ее надо сдирать».

Голованова много лет уже нет с нами. Я лично воспринимаю его слова о костюковщине как духовное завещание. Истории не нужна лакировка. Истории необходима достоверность и справедливость.

P.S. Вот такая непростая судьба оказалась у настоящих отцов легендарной «Катюши». Историческая справедливость в конечном итоге восстановлена. Как говорится: лучше поздно, чем никогда. Однако чувство горечи очень сильно нивелирует удовлетворение от конечного положительного итога.

Дай Бог, чтобы такое не повторилось бы больше никогда и нигде.

А восьмидесятилетний юбилей знаменитого гвардейского реактивного миномёта – значительный повод в очередной раз с гордостью вспомнить славное оружие Победы, с благодарностью помянуть его создателей.

Источник: www.stoletie.ru