В лососевых реках Европейского Севера России в пределах нерестового

района атлантического лосося встречается (встречалось) 26 видов

рыб и рыбообразных, систематическая принадлежность которых приводится

по Аннотированному каталогу круглоротых и рыб. (1998). Шесть

видов относятся к семейству лососевых (Salmonidae): атлантический лосось

(Salmo salar L.), кумжа (Salmo trutta L.), арктический голец (Salvelinus

alpinus (L.), обыкновенный таймень (Huho taimen Pall.), горбуша

(Oncorhynchus gorbusha Walbaum); один — к сем. сиговых (Coregonidae):

сиг (Coregonus lavaretus L.); один — к сем. корюшковых (Osmeridae): азиатская

зубатая корюшка (Osmerus mordax Mitchill); два — к сем. хариусовых

(Thymallidae): европейский (Thymallus thymallus L.) и сибирский (Th. arcticus

Pall.) хариус; один — к сем. щуковых (Esocidae): щука (Esox lucius L.); пять —

к сем. карповых (Ciprinidae): язь (Leuciscus idus L.), обыкновенный елец

(Leuciscus leuciscus L.), плотва (Rutilus rutilus L.), пескарь (Gobio gobio L.),

Лосось Камчатка | Как это сделано | Salmon Russia

обыкновенный гольян (Phoxinus phoxinus L.); один — к сем. балиторовых

(Balitoridae): усатый голец (Barbatula barbatula L.); один — к сем. налимо-

вых (Lotidae): налим (Lota lota L.); два — к сем. колюшковых (Gasterosteidae):

девятииглая (Pungitius pungitius L.) и трехиглая (Gasterosteus acyleatus L.)

колюшка; два — к сем. окуневых (Percidae): обыкновенный ерш

(Gimnocephalus cernuus L.), речной окунь (Perca fluviatilis L.); один — к

сем. камбаловых (Pleuronectidae): речная камбала (Platichthys flesus L.);

один — к сем. керчаковых (Cottidae): обыкновенный подкаменщик (Cottus

gobio L.) и два — к сем. миноговых (Petromizontidae): тихоокеанская

(Lethenteron japonicum Martens) и сибирская (L. kessleri Anikin) миноги.

Кумжа обычна или многочисленна в водоемах бассейна Белого моря,

в бассейне Баренцева моря распространена в реках, впадающих в Чеш-

скую губу и несколько восточнее нее (Махров, 1999). Отсутствует в системах

таких крупных рек, как Печора, Мезень, Северная Двина и Онега (Зверева

и др., 1955; наши данные). В составе ихтиофауны Пинеги, правобережного

притока Северной Двины, кумжа, видимо, указана ошибочно

(Смирнов, 19356), поскольку эту рыбу здесь никогда не вылавливали (устное

сообщение сотрудников СевПИНРО СВ. Кулиды и А.К. Козьмина).

Кумжа представлена различными экологическими формами: от проходных

до жилых популяций. Особого упоминания заслуживает жилая

речная форма кумжи р. Йоканьги. По нашим данным, она занимает экологическую

нишу, которую в большинстве лососевых рек оккупирует европейский

хариус, и вступает во взаимодействие с молодью лосося не

только как потенциальный пищевой конкурент, но и хищник. Проходная

форма кумжи использует для воспроизводства в основном верховья лососевых

рек и мелкие притоки, в которых лосось обычно не нерестится.

Ручьевая форма кумжи населяет мелкие ручьи и притоки лососевых рек.

Обыкновенный таймень обитал в лососевой р. Илыч (бассейн Печоры),

но к середине 80-х гг. прошлого столетия был истреблен в процессе

«биологической мелиорации» (Теплов, 1951; Буков, 19906). Уловы тайменя

в реке с 1954 по 1963 г. колебались от 0,5 до 49,0 ц, в среднем составляя

в год 9,97 ц (Буков, 1990а).

Дальневосточная горбуша с 1956 г. интродуцируется в бассейнах

Баренцева и Белого морей и периодически в больших количествах заходит

в лососевые реки региона (Азбелев и др., 1962; Суркова, 1966; Кузьмин,

19816; Зубченко и др., 2004), встречаясь не только в малых и средних

водотоках, но и в таких крупных реках, как Печора, на удалении более

1000 км от моря (Мартынов, Чистобаева, 1974; данные «Комирыбвода»).

В реках производители горбуши отстаиваются в тех же ямах и откладывают

икру на тех же нерестилищах, что и производители лосося. При высокой

численности интродуцента в малых реках Кольского п-ова между производителями

лосося и горбуши, по мнению О.Г. Кузьмина (1976), может

проявляться территориальная конкуренция.

Арктический голец в небольших количествах заходит в лососевые реки

Мурмана и бассейна Чешской губы Баренцева моря (Кузьмин, 1985; Дани-

ленко, 1964). Лишь в р. Варзина (Кольский п-ов) проходной голец многочислен

и имеет промысловое значение (Нестеров, 1985а). В крупных реках

бассейна Белого моря голец отсутствует. В бассейне Печоры (р. Кожим)

отмечена жилая озерно-речная форма гольца (устное сообщение В.И. Пономарева).

Жилая озерная форма гольца обычна в баренцевоморском регионе

Кольского п-ова и встречается в озерах Полярного и Приполярного Урала.

Сиг в притоках крупных лососевых рек (Печора, Мезень, Северная

Двина) образует жилые популяции, ареалы которых перекрываются с таковым

молоди лосося (Сидоров и др., 2003). Проходные сиги нерестятся,

как правило, в низовьях рек и не входят в соприкосновение с молодью

атлантического лосося.

215

Корюшка заходит на нерест в большинство лососевых рек региона, за

исключением крупных речных систем, но не поднимается высоко и не

оказывает влияния на молодь атлантического лосося.

Европейский хариус является одним из доминирующих видов на

нерестилищах атлантического лосося и обитает практически во всех лососевых

реках региона. Исключение составляют р. Йоканьга на Кольском

п-ове, в которой нишу хариуса занимает жилая речная форма кумжи, и

ряд малых лососевых рек Мурмана (Кузьмин, 1984). Биотопическое распределение

хариуса в лососевых реках подвержено возрастной, сезонной

и локальной изменчивости. Сеголетки придерживаются прибрежья,

рыбы старших возрастных групп — центральных участков русла. Крупный

хариус на порожистых участках рек использует укрытия за валунами.

В летний период он кормится на порожистых участках рек совместно

с молодью атлантического лосося. Поздней осенью покидает пороги и

скапливается на плесах, предпочитая их верхние по течению участки.

В системах крупных рек после нереста в магистральной реке хариус поднимается

на летний нагул в верховья, заходя в мелкие притоки и ручьи.

Осенью, перед ледоставом, скатывается из мелких водотоков в основные

(более крупные) реки. В подледный период хариус встречается на различных

по гидрологическим условиям участках реки (Пономарев и др.,

1998). Однако максимальные значения показателей его плотности в зимний

период отмечены на участках реки с замедленным течением.

Сибирский хариус встречается, наряду с европейским, в ряде лососевых

рек Полярного и Приполярного Урала в бассейне р. Усы, притоке

Печоры (Соловкина, 1975).

Обыкновенная щука населяет все без исключения лососевые реки

Европейского Севера России. Ее численность на НВУ атлантического лосося

в разных реках существенно варьирует и зависит от степени выраженности

плесовых участков, русловых озер и развития придаточных

водоемов.

Язь в пределах нерестилищ атлантического лосося крайне малочислен

и встречается на нижних по течению участках лососевых рек (Мартынов,

1983).

Обыкновенный елец довольно широко представлен на нерестилищах

атлантического лосося в бассейнах Мезени и Северной Двины, обычен

в р. Варзуге и отсутствует в лососевых реках бассейна Печоры.

Плотва, так же как язь, в небольшом количестве встречается на нижних

участках нерестилищ лосося. Нами отмечена в верховьях р. Ильи (приток

Печоры) в районе впадения р. Кожим-ю.

Пескарь, по нашим данным, является обычным видом на НВУ лосося

в верхнем течении Мезени. На НВУ печорского лосося так же отсутствует,

как и в большинстве других лососевых реках региона.

Обыкновенный гольян распространен повсеместно и является одним

из доминирующих видов на НВУ атлантического лосося. В соответ-

216

ствии с нашими данными по занимаемым биотопам и этологическим

признакам можно выделить три формы этого вида: прибрежную стайную,

русловую стайную и русловую одиночную. Первая стайками до нескольких

сот и более особей придерживается зарослей высшей водной

растительности в прибрежье, где скорость течения замедлена, постоянно

находится в толще воды. В случае опасности особи в стае рассыпаются в

разные стороны, чтобы за пределами опасной зоны вновь собраться вместе.

Стайная русловая форма, обычно по несколько десятков в стае, придерживается

придонных слоев воды в русловой части порогов со средними

скоростями течения. Одиночные гольяны обитают в русловой части

порогов при скоростях течения до 2 м/с и придерживаются каменистого

дна. При опасности одиночный гольян делает зигзагообразный бросок

длиной до 1-1,5 м и укрывается под камнями. Их поведение настолько

похоже на поведение сеголеток и младших пестряток атлантического

лосося, что их легко можно спутать. Эти формы гольянов мы наблюдали

в реках Щугор (приток Печоры), Вымь (бассейн Северной Двины) и Вар-

зуга (Кольский п-ов). Численное соотношение форм гольяна варьирует в

разных реках.

Усатый голец широко распространен в бассейне Печоры, менее многочислен

в бассейнах Мезени и Северной Двины и малочислен в лососевых

реках Кольского п-ова. В годы с жарким летом отмечается частичная

гибель гольца от температурного шока (Мартынов, 1983).

Налим — характерный компонент ихтиоценозов во всех лососевых

реках. В большинстве рек он представлен мелкой формой; более крупные

особи встречаются в лососевых притоках Печоры и Северной Двины.

В годы с жарким летом в лососевых реках Урала налим может гибнуть от

перегрева воды. Например, в июле 1977 г. наблюдалась массовая гибель

налима в нижнем течении р. Щугор (50 — 70 км от устья), когда вода прогревалась

до 24 °С (Мартынов, 1983). Прогрев воды до летальных температур,

по-видимому, является фактором, лимитирующим его численность

в лососевых реках.

Девятииглая колюшка встречается в небольших количествах на нижних

участках нерестилищ лосося. Нами отмечена в реках Мезень и Печорская

Пижма.

Трехиглая корюшка является обычным видом в малых лососевых

реках Кольского п-ова (Кузьмин, 1984).

Обыкновенный ерш обитает в основном на нижних участках нерестилищ

лосося. На р. Илыч (приток Печоры) распространен в магистральном

русле реки до верховий. Большей частью малочислен.

Речной окунь обитает на участках лососевых рек с замедленной скоростью

течения и развитой системой придаточных водоемов. Численность

невысока.

Речная камбала в небольших количествах присутствует на НВУ мезенского

лосося (Соловкина, 1975; наши данные).

217

Бычок-подкаменщик, занесенный в Красную книгу России, широко

распространен на нерестилищах лосося в бассейнах рек от Урала до Ти-

мана и не отмечен в реках Кольского п-ова. Обитает совместно с молодью

лосося на порожистых участках рек и заселяет мелкие ручьи, которые

не используются молодью лосося для нагула. Отмечена гибель подкаменщика

в годы с жарким летом (Мартынов, 1983).

Тихоокеанская минога заходит на нерест практически во все лососевые

реки региона (Аннотированный каталог. 1998). Наиболее многочисленна

в бассейне Мезени, где имеет промысловое значение (Солов-

кина, 1975). Пескоройки этого вида встречены нами на нерестилищах

атлантического лосося в бассейне Мезени и в реках Пижма и Илыч (бассейн

Печоры).

Сибирская минога обитает в ручьях в бассейне Печоры (Берг, 1948;

Аннотированный каталог. 1998), отмечена в бассейне Вычегды. Возможно,

в небольших количествах встречается на нерестилищах атлантического

лосося на крайнем востоке ареала.

Анализ видового состава ихтиоценозов и распределения рыб в лососевых

реках Севера России свидетельствует о том, что на порожистых

участках совместно с молодью атлантического лосося обитают представители

ограниченного числа видов рыб (Приложение, табл. 42). В лососевых

реках Урала, Тимана и Северных Увалов к ним относятся европейский

хариус, гольян, бычок-подкаменщик и голец усатый. В верховьях

Мезени приведенный выше список видов следует дополнить пескарем, а

в средних и малых лососевых реках баренцевоморского и беломорского

побережий от Печоры до Поноя — молодью кумжи, биотоп которой в определенной

мере перекрывается с биотопом молоди атлантического лосося.

В ряде лососевых рек Мурмана из основного списка выпадает европейский

хариус, которого в р. Йоканьга замещает речная форма кумжи,

отличающаяся от ручьевой крупными размерами (до 2 кг и более), а в

р. Варзино — молодь арктического гольца.

Смотрите также

Источник: losos.arktikfish.com

От атлантического лосося в Мурманской области до нерки на Дальнем Востоке

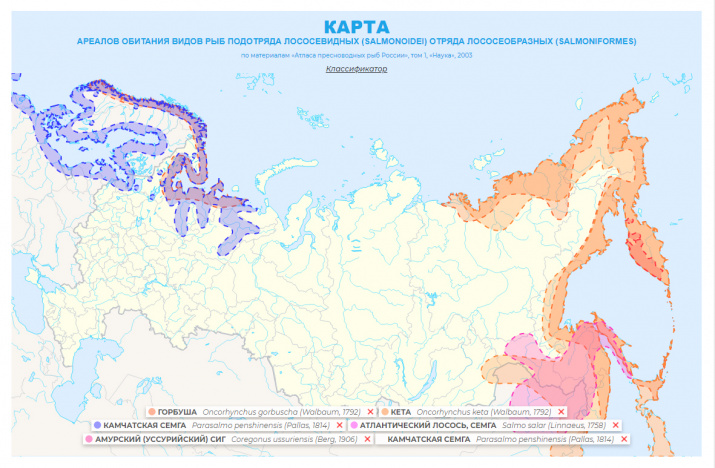

Ассоциация содействия сохранению лососевых видов рыб «Русский лосось» на своём официальном сайте запустила интерактивную карту. Благодаря ей любители рыбалки могут познакомиться с ареалом обитания всех 47 видов лососевых на территории Российской Федерации. В основу проекта легли труды президента Географического общества СССР, советского зоолога и географа СССР Льва Семёновича Берга.

baydin_konstantin_-_lososevaya_putina._habarovskiy_kray._-_habarovskiy_kray_-_2020_-_524527-2.jpg

Лососёвая путина. Хабаровский край. Фото: Константин Байдин

Их актуализировал советский и российский учёный-ихтиолог, доктор биологических наук Юрий Решетников в своём «Атласе пресноводных рыб России», который в свою очередь использовали партнёры ассоциации из профильных институтов. «Лососевая карта России» — уникальный проект, являющийся онлайн-энциклопедией не только для рыбаков, но и для ихтиологов, зоологов, студентов профильных вузов и специалистов в области сохранения биологического разнообразия и рыбного хозяйства. Помимо самой карты проект содержит латинское и русское названия вида, изображение, краткое систематическое описание с указанием характерных видовых признаков. Приводится уточнённый ареал с картой распространения, максимальные размеры и возраст, краткое описание образа жизни и статус вида с указанием его промысловой ценности и охранного статуса. Иллюстрации для онлайн-энциклопедии предоставил американский художник, натуралист и выпускник Йельского университета Джеймс Просек.

map.jpg

Фрагмент «Лососёвой карты России»

Но, как утверждают в ассоциации «Русский лосось», это лишь первый этап проекта, который несёт пока только информационную и культурно-образовательную функции. В планах ассоциации на ближайший год — расширить функционал «Лососевой карты России», добавить возможность размещения рыбаками-любителями фотографий, видеороликов и впечатлений от рыбалки. Конечно же, по основному принципу ассоциации — «поймал — отпустил». Целью проекта является создание целой «экосистемы» для рыбаков, где они смогут общаться друг с другом, делиться результатами улова.

«Мы хотим вместе построить новое сообщество людей, неравнодушных к природе и своему увлечению, которое будет продвигать принципы цивилизованной рыбалки и защищать наше национальное достояние», — прокомментировали в ассоциации «Русский лосось».

Источник: www.rgo.ru

Кто и зачем выращивает краснокнижного черноморского лосося и выпускает его в Мзымту

Раньше черноморского лосося можно было встретить во многих реках Азовского и Черноморского побережья — даже в реке Кубани и ее притоках. Вкусовые качества и польза рыбы, которую считали деликатесной, обеспечили ей огромную популярность, а как следствие — «прописку» в Красной книге России (2001 год), Краснодарского края (1994 год) и Европы (1990 год).

Загрязнение рек и незаконный вылов привели к почти полному исчезновению лосося из акватории Черного моря. Чтобы сохранить уникального представителя кубанской фауны, рыбу приходится выращивать в специальных условиях, а потом выпускать в подходящую среду обитания. Уже второй год такую акцию проводит Туапсинский НПЗ. Юга.ру узнали подробности этой инициативы.

Кто такая кумжа?

Кумжей называется рыба, которая нагуливается в море, а на нерест заходит в реку. Если же рыба остается в реке на всю жизнь, ее называют ручьевой форелью. Число пригодных для лосося водоемов на Кубани крайне невелико. Сейчас, в основном благодаря искусственному зарыблению, кумжа каждую осень заходит на нерест в холодные горные реки нашего края — Мзымту, Шахе, Псоу.

Почему для выпуска мальков выбрали сочинскую реку Мзымту?

Федеральное агентство по рыболовству исследовало каждую реку Черноморского побережья, и наиболее подходящим вариантом для искусственного зарыбления оказалась сочинская Мзымта.

«Выбор реки не случаен. Черноморскому лососю нужна определенная температура воды — не выше 15 °С, и постоянное течение. По этим критериям оценивались разные реки, изучалась их кормовая база, состав воды — все это, чтобы добиться максимальной выживаемости мальков. Таким образом и была выбрана Мзымта», — объяснил заместитель начальника отдела искусственного воспроизводства водно-биологических ресурсов Азово-Черноморского территориального управления Федерального агентства по рыболовству Алексей Малиновкин.

Кому принадлежит экоинициатива и как выращивали мальков?

Туапсинский НПЗ — единственный российский нефтеперерабатывающий завод на побережье Черного моря. Предприятие несет ответственность за состояние окружающей среды и экологическую сохранность местности. Передвижная лаборатория завода регулярно исследует состояние воздуха, воды и почвы в Туапсе.

В 2020 году предприятие впервые провело экологическую акцию на реке Мзымте, выпустив свыше 6 тыс. мальков этого малочисленного подвида семейства лососевых. В 2021 году в реку выпустили уже более 12 тыс. мальков, ведь популяция должна расти.

Будущих обитателей местной акватории вырастили на Адлерском производственно-экспериментальном рыбоводном лососевом заводе. Черноморский лосось — очень нежная и привередливая рыба. Поэтому на заводе для них старались создать идеальные условия — содержали в чистой проточной воде из подземных скважин с определенным уровнем кислорода и несколько раз в день давали специальные корма. На то, чтобы хрупкие мальки набрали вес в 3 грамма, ушло 10 месяцев.

К месту выпуска, реке Мзымте, ценный груз доставили на специальной машине с системой для перевозки живой рыбы — в контейнере, обеспечивающем определенную температуру и подачу кислорода.

Что будет с черноморским лососем дальше?

Итак, мальки попали в дикую природу, что же дальше? Около полутора лет они будут обитать в реке. За это время они окрепнут и обрастут чешуей. Затем рыба отправится в море, где и достигнет зрелости. Крошечный трехграммовый малек однажды превратится в особь весом около 24 кг и длиной в 40 см.

Неожиданный факт — остротой обоняния лосось почти не уступает собаке. Эта удивительная особенность поможет сориентироваться в долгом путешествии — спустя два года рыба вернется на нерест в родную заводь. В отличие от многих рыб этого вида, кумжа не погибает после нереста, а вновь возвращается в море. Это дает надежду на то, что со временем — и с помощью человека — популяцию черноморского лосося удастся восстановить.

Источник: www.yuga.ru

german_zverev

На выходных поехал посмотреть на первую (и пока единственную в России) ферму по выращиванию сёмги. Находится она неподалёку от Мурманска: сорок минут по раскисшей от тающего снега и раздолбанной дороге до посёлка Ура-Губа, к причалу. На безлюдном причале прапорщик-пограничник, напоминая повадкой капитана Алёхина («В августе 44-го…»), изучающего документы немецких диверсантов, прочитал паспорт и сверил фотографию. А дальше, мимо нескольких проржавевших рыболовных судёнышек, на маленьком катере, до острова Еретик. Минут двадцать по широкому рукаву, протягивающемуся в Баренцево море, мимо военного посёлка Видяево, и мы входим в узкий фьорд.

Я никогда в жизни не видел фермы по разведению сёмги. В общем-то и любой другой фермы по разведению рыбы не видел. Поэтому посмотреть хотелось. Ферма – это баржа, от которой – как от электростанции провода – проведены шланги к садкам. Садок представляет собой сплетённый из сетей и пластикового контура конус, погружённый в воду.

По всему диаметру надводной части конуса (она поднимается над водой примерно на метр) проходит узкий приступок – рабочее место рыбовода. В течение всего дня бригада рыбоводов из трёх человек (один – за штурвалов лодки, двое работают с сачками) несколько раз обследует каждый садок. На мурманской ферме, которая в мае прошлого года основана компанией «Русское море – Аквакультура», восемь садков. Каждый из них (кроме двух пустых – они предназначены для рассортировки) требует постоянного внимания.

За полтора часа бригада насобирала полмешка (килограмм на 15) повреждённой и смулой рыбы. Рыбоводы говорят, что двадцать процентов от закладки в течение двух-трёх лет (пока рыба растёт) погибает. На барже есть ветеринарная комната, в которой можно быстро сделать тесты, но для серьёзных лабораторных анализов образцы сёмги везут в Москву.

Руководство очень трясётся по этому поводу, потому что «чилийский кошмар» до сих пор приходит по ночам многим аквакультурщикам. Пять лет назад в Чили вирус буквально за несколько недель выкосил поголовье сёмги: осталось менее 70 тысяч тонн из 300 тысяч. Гибнет рыба не только от болезней, но и от усталости, от нехватки жизненной силы. Когда в погоню за мойвой к берегу подплывают тюлени, рыбоводы включают сонары и отгоняют тюленей. Не только из-за того, что они могут порвать садок – рыба сильно тревожится от присутствия хищника, беспокоится, повреждается.

Баржа – это плавучий дом и плавучий склад. Здесь живут и работают вахтовым методов бригады рыбоводов. В смене 4 – 5 человек. На мостике, где у рыболовного судна капитанская рубка, здесь – на барже – находится пульт управления фермой. Несколько компьютеров и экраны, на которые выведены видеокамеры.

Видеокамеры установлены в каждом садке и с их помощью ведётся наблюдение за рыбой. Здесь же температурные датчики и система управления питанием.

Питание у сёмги трехразовое: почти половина корма утром, вторая половина делится на две части – в 13 часов и вечером. Кстати, одна из задач рыбоводов контролировать рыбий аппетит. Осматривая садки, они оценивают поведение рыбы: если корма не осталось – значит нужно подправить систему и увеличить рацион. Если они обнаруживают остатки корма, который забивается в сетку, — значит нужно рыбу посадить на диету.

Не перескажешь всего, что узнал на первой российской ферме по производству сёмги. И как норвежский живорыбный корабль вёз им малька, а норвежская команда выключила на радио звук, села у телевизора и прослушала запрос российских наблюдателей – ещё чуть-чуть и команда «Огонь на поражение» могла пустить на дно будущее российской аквакультуры. И как зимой откалывали обледенение на садках, пробовали всё – черенки от лопаты, киянки, но лучше всего подошла бейсбольная бита (скупили весь запас в мурманских магазинах спортинвентаря). Покупала биты главный рыбовод компании – изящная и симпатичная женщина, и когда она соседу по очереди на его вопрос «Зачем вам биты?» честно ответила «Для бизнеса» — он очень смутился почему-то.

Из этих маленьких деталей складывается большая проблема – проблема российской аквакультуры. Сейчас в правительственных кругах модно рассуждать на эту тему. Часто люди во власти просто не понимают тему.

Вот, например, история с разведением сёмги. Норвежцы выращивают миллион тонн в год, а почему бы и нам не выращивать столько же? Рыбоводы, которые работают на первой российской ферме по выращиванию сёмги, сомневаются в реалистичности таких заявлений. «У норвежцев тёплый Гольфстрим обнимает их фьорды, а до нас он едва дотягивается, — рассказал мне заместитель директора «Русского моря – Аквакультура» Анатолий Леонтьев. – Нам норвежцы жаловались, что у них аж две недели сильные холода, а у нас как в декабре ударили морозы, так до середины февраля и стояли. Глыбы льда намораживались на садках и если их не откалывать, то садки под тяжестью льда просто схлопнулись бы».

Климатическая разница – не единственное, что отличает русскую лососёвую аквакультуру от норвежской. Поэтому директор компании «Русское море – Аквакультура» Инна Гольфанд вечером за чаем набросала схему российского рынка. Сейчас ёмкость российского рынка составляет примерно 200 тысяч тонн и рынок создан почти на ровном месте Норвежским комитетом по рыбе.

Всего десять лет назад весь российский рынок охлаждённой лососёвой продукции был почти в семь раз меньше: с 2004 года импорт охлаждённого лосося в Россию вырос с 28 тысяч тонн до 180 тысяч тонн. Плюс работают наши предприятия: товарной сёмги на рынке пока нет, а товарная форель уже имеется. Из разговоров со специалистами я сделал вывод, что в пятилетней перспективе российское производство лосося (сёмга плюс форель) можно вывести на уровень 35 – 40 тысяч тонн. Планировать выращивание миллиона тонн лосося – пустые разговоры.

И всё-таки несмотря на существенную разницу природно-климатических и экономических условий России и Норвегии российская аквакультура скорее выберет «норвежский путь развития». Есть и второй – «китайский путь развития». В чистом «неразбавленном» виде они существуют только в Норвегии и Китае, а в других странах – национальные отличия. Но есть главное стержневое несходство этих двух стратегий.

В Норвегии в рыбоводстве занято 5 миллионов человек, которые выращивают 1 миллион тонн рыбы. В Китае в рыбоводстве занято 5 миллионов человек, которые выращивают 32 миллиона тонн рыбы. Один норвежский рыбовод выращивает почти 200 тонн рыбы в год, один китайский рыбовод выращивает чуть больше 6 тонн рыбы в год. В этом разница. Когда на совещаниях по развитию акакультуры приводят в пример Китай, то забывают об одном – где нам взять столько людей?

Аквакультура состоит из трёх разновидностей: индустриальное рыбоводство (сейчас в России оно производит около 20 тысяч тонн), прудовое рыбоводство (в России примерно 130 тысяч тонн) и пастбищное рыбоводство (в России оно даёт 8 тысяч тонн). Потенциал роста по каждому из этих видов разный. Для индустриального рыбоводства можно планировать рост объёмов производства в два – три раза в течение пяти лет, для прудового рыбоводства – не более чем в два раза за тот же период, а вот пастбищное рыбоводство способно вырасти в десять раз за тот же самый период. Кстати, именно пастбищное рыбоводство больше всего нуждается в законодательной инфраструктуре. Для фермы по производству сёмги, для прудового хозяйства по выращиванию карпа закон «Об аквакультуре» важен, но для лососёвого рыбоводного завода в том же Мурманске или на Сахалине этот закон – жизненно необходим, без этого закона пастбищное рыбоводство в России не возникнет как экономический уклад.

…На берегу в паре миль от лососёвой фермы осклизло-зелёный бревенчатый причал. Дальше, на взгорок – брошенный посёлок Порт Владимир. Некоторые дома обшарпанные, покорёженные, слепые, с выбитыми окнами, а есть и целёхонькие. Впечатление такое, будто только вчера люди ушли: всё бросили и ушли. И совсем рядом – новенькая чистая баржа, современное оборудование и ощущение новой жизни.

Источник: german-zverev.livejournal.com

Лосось

- Рыбы

Лососевые представляют собой рыб, которые с легкостью подстраиваются под меняющиеся условия среды. Одновременно у них может видоизменяться основной окрас. Рыба лосось относится к классу лучеперых. Отдельные представители семейства обитают в реках, другие предпочитают море. Их принято считать деликатесами, так как они отличаются превосходными вкусовыми качествами.

Внешний вид

Взрослые особи имеют длину тела до 2 м, их предельный вес колеблется от 68 до 70 кг. По строению тела они напоминают представителей сельдеобразных. Примечательно, что именно к этому отряду когда-то причисляли всех лососевых, однако в дальнейшем их выделили в самостоятельный отряд.

Лосось выглядит следующим образом:

- длинное тело, сжатое с боков;

- гребенчатая чешуя круглой формы;

- брюшные плавники в несколько лучей, локализованные в центральной части брюха;

- спинные плавники (настоящие и анальные).

Согласно описанию отряда, для лососеобразных характерно присутствие так называемого жирового плавничка миниатюрных размеров. Спинной плавник может состоять из 10—16 лучей. Для сравнения, хариусовые обладают в среднем 20 лучами. Плавательный пузырь обычно соединен с пищеводом посредством специального канала.

Ротовая полость защищена четырьмя костями. У самок в период размножения икра с лёгкостью перемещается из яичника в полость тела. Кишечник имеет внушительное количество пилорических ответвлений. Большая часть представителей семейства имеет прозрачные веки. Скелетная часть у многих видов не окостенена полностью.

Классификация разновидностей

Вон их сколько видов! И это далеко не все.

В семейство лососевые, помимо двух родов лососей, входят также таймени, ленки, хариусы, гольцы, сиги и палии. Но, повторюсь, здесь мы говорим только о лососях – тихоокеанских (Oncorhynchus) и благородных (Salmo). Ниже приведу краткое описание и основные отличия этих родов. Ниже представлены самые яркие представители лососевых.

Горбуша

Горбуша вырастает до 60–и сантиметров в длину и окрашена в серебристый цвет. Обитает практически во всей северной части земного шара. Наименьший по размерам и наиболее распространённый и быстрорастущий представитель рода тихоокеанских лососей.

Кета

Животные джунглей

Саблезубый тигр

50 фактов про кенгуру

Ушастый ёж

Паук-крестовик

Пресмыкающиеся

Кета — это дальневосточный лосось. Широко распространен в Тихом океане. Является популярным объектом рыбного промысла. Имеет очень крупную икру более 8–и миллиметров в диаметре.

Кижуч, чавыча

Рыба имеет чешую белого цвета. Обладает очень вкусным мясом. В рыбном промысле мало популярен ввиду малочисленности особей.

Нерка

Эту разновидность называют еще красной рыбой, из–за мяса, окрашенного в красный цвет. Предпочитает холодную воду. Редко встречается, если температура воздуха выше 1–го градуса Цельсия.

Семга

Очень крупная разновидность лососевых. Вырастает до 1,5 метров в длину и набирает в весе более 40–а килограммов. Считается одним из лучших деликатесов. В народе ее называют царской рыбой.

Распространение и места обитания

Тихоокеанский лосось водится в верхнем горизонте мирового океана. Здесь эта рыба появляется в период миграции. Сюда они приплывают либо из глубины, либо с прибрежных отмелей. Сюда лосось приплывает для того, чтобы нагулять вес. А в дальнейшем он уходит на нерест либо обратно к отмелям, либо в пресноводные реки или озера, где он родился.

Тихоокеанский лосось живет стаями, образуя огромные биомассы, порой, превышающие даже численность постоянных жителей океана. Основными представителями тихоокеанского лосося можно отнести кету, горбушу, кижуча, чавычу и симу. Наиболее часто эта рыба приходит в северную часть Тихого океана, где собирается в огромные стаи и активно питается. Нереститься Тихоокеанский лосось уходит в реки Дальнего Востока России, а также водоемы Кореи, Японии, Северной Америки и даже на Тайвани. В разное время года лосось обитает в разных местах, однако, даже с наступлением зимних холодов он не уходит дальше субарктических вод.

Атлантический лосось, наряду с другими видами этой рыбы, бывают как жилыми, так и проходными. Проходной лосось, как правило, водится в северной части Атлантического океана. Отсюда они уходят на нерест во множество рек, начиная от Испании и заканчивая Баренцевым морем. Жилой формой данного лосося богаты озера Норвегии, Швеции, Финляндии и России.

Лососевые — это очень ценная промысловая рыба. Поэтому ее активно разводят в рыбоводческих хозяйствах. Одни хозяйства разводят его с целью организации спортивного рыболовства, а другие из–за его вкусовых качеств. Это и неудивительно, потому как мясо этой рыбы очень вкусное и нежное, считается деликатесом. Эта рыба замечательно подходит для множества видов блюд.

Рацион питания

Лосось основную часть своей жизни проводит в море, где активно питается. В меню рыбы входит сельдь, песчанка, а также ракообразные. Уходя на нерест в реки и озера, лосось совсем перестает питаться. Поэтому, в период нереста мясо теряет свои вкусовые качества, бледнеет и грубеет.

Молодые особи, как правило, употребляют в пищу зоопланктон, ракообразных, насекомых и их личинки, не пропустит и насекомых, которые упали в воду. Также очень любит полакомиться ряпушкой и корюшкой. Для поиска скоплений этого лакомства лосось постоянно перемещается по водоему. Меню у лосося напрямую зависит от сезона, что говорит об изменчивости приоритетов в еде. Другие виды рыб, в качестве добычи, лосося мало интересуют и, как правило, эта пища отходит на второй план.

Размножение

Практически всегда нерест лосося проходит в пресноводных проточных водоемах. Как правило, к ним относятся реки и ручьи. Этот интересный факт вполне объясним, так как нынешний лосось является потомком пресноводных рыб. Благодаря великим силам эволюции, эти далекие предки эволюционировали в проходную рыбу, способную жить как в соленой, так и пресной воде. Большую часть своей жизни эта рыба проводит в соленой воде, активно питаясь и нагуливая вес, а через 5 лет она отправляется в далекое путешествие туда, где родилась сама, чтобы дать жизнь новому поколению лосося.

Как правило, практически вся проходная рыба идет на нерест всего один раз в жизни. После нереста огромное количество этой рыбы просто погибает. Как правило, такой жизненный цикл в особенности характерен у тихоокеанского лосося. Из них можно выделить кету, горбушу, нерку и другие.

Особи Атлантического лосося при нересте гибнут не все. Некоторые особи способны размножаться 4 раза. Имеется единственный зафиксированный рекорд. Единичные особи сходили на нерест 5 раз. Однако, это является скорее исключением, а не правилом.

Во время нереста становятся наиболее активными

Перед началом нереста рыба очень сильно изменяется. Очень сильно изменяется форма тела, тело изменяет цвет. Серебристая окраска пропадает, рыба одевается в брачный красный наряд с черными пятнами. Рыба становится более высокой, а самцы становятся горбатыми. Отсюда, собственно говоря, и получил один из видов название горбуша.

Челюсти тоже претерпевают существенные изменения. Они приобретают крючкообразную форму, нижняя загибается вверх, а верхняя, напротив, – вниз. Зубы также сильно увеличиваются размерах. К внутренним изменениям можно отнести дегенерацию печени, желудка и кишечника, что делает мясо менее ценным, оно становится не таким упругим и жирным. Поэтому, на лосося лучше всего охотиться в море, до начала нереста.

Итак, лосось — это не отдельная рыба, как считают многие, а целое семейство, в которое входит большое количество отдельных видов. Это очень ценная промысловая рыба. Большую часть жизни лосось проводит в соленой воде, а в период нереста уходит туда, где родился сам. Лосось ценится не только своим вкусным и нежным мясом, но и красной икрой, которую активно добывают браконьеры.

Популяция и естественные враги

Существует несколько ключевых факторов, оказывающих негативное влияние на численность вида. Срыв нереста наблюдается из-за деятельности браконьеров, которые могут таким образом уничтожать целые популяции.

Браконьерство влияет на воспроизведение лососей и даже их генетику. К другим важным факторам, способным привести к неблагоприятным результатам, относятся:

- недостаток в питании;

- усиленный промысел;

- загрязнение устья реки.

Промышленные и сельскохозяйственные отходы нередко уничтожают популяции этих особей. В настоящее время выделено несколько представителей лососевых, которые по этой причине были занесены в Красную книгу.

Что касается естественных условий, то врагами рыбы выступают взрослые налимы и щуки. Они охотятся за молодняком и отложенной икрой. Молодых особей могут атаковать чайки и другие птицы, поедающие рыбу. В море природными врагами лосося являются морской заяц, нерка и треска.

Видео

Источник: animals-mf.ru